WINA: Kommunikationstrainer gibt es viele – nicht aber in Kombination mit Kabarett. Wie funktioniert das?

Jenny Simanowitz: Einerseits lassen sich im klassischen Kommunikationstraining zu Demonstrationszwecken kabarettistische Einlagen einbauen. Andererseits geht es bei reinen Kabarettprogrammen oft um Kommunikation. Ich biete nicht nur diese zwei Varianten an, sondern auch eine Mischung aus den beiden, und genau dafür kommen auch die meisten Anfragen. Firmen und Institutionen wollen, dass ihre Mitarbeiter etwas zum Lachen und etwas zum Lernen haben.

„Wenn ein Palästinenser und eine Israelin Sex haben, landen sie nicht im Knast. Für Weiße und Schwarze war das während der Apartheid anders.“

Was lernt man dabei?

❙ Bei Diversity-Training zum Beispiel geht es darum, Sensibilität und korrekten Umgang mit Frauen, mit Inter-, Trans- und Homosexuellen, mit anderen Kulturen, mit älteren und mit behinderten Menschen zu erlernen. Für einen Auftraggeber biete ich derzeit ein Seminar zum Abbau von Rollenvorurteilen in der Beratung. Der Humor ist jedenfalls bei allen Programmen dabei. Unzählige wissenschaftliche Studien bestätigen, dass Menschen sich Dinge besser merken, die mit Gefühl vermittelt werden. Das gilt auch für negative Emotionen wie Schock oder Trauer. Ich mache es durch Freude und Lachen!

Du bist in Südafrika großgeworden, als dort noch die Apartheid herrschte. Wie erging es Juden während dieser staatlich festgelegten Rassentrennung?

❙ Im Allgemeinen ging es den Juden in Südafrika gut. Es gab keine Angriffe auf sie, und die meisten haben gut verdient. Wie überall hat es auch in Südafrika Antisemitismus gegeben, aber er war vom Rassismus gegen Schwarze völlig überschattet. Unter den südafrikanischen Juden gab es damals eine starke linksliberale Strömung. Ein Großteil der Weißen, die sich gegen die Apartheid eingesetzt haben und teilweise sogar dafür eingesperrt wurden, waren Juden. Es gab aber auch genügend jüdische Mitläufer, die Vorurteile gegen Schwarze hatten oder denen das System zugutekam. Mein Vater war einer davon. Ich fand schon in jungen Jahren die Idee der Apartheid absolut verrückt und wollte deswegen so bald wie möglich emigrieren.

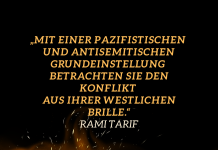

Wie findest du es, dass der Begriff „Apartheid“ inzwischen auch von Israel-Kritikern verwendet wird?

❙ Die Apartheid in Südafrika war ein System, das bis in das kleinste Detail ausgeklügelt war: getrennte Eingänge in Amtsgebäuden, getrennte Strände … Wenn es möglich gewesen wäre, hätte man sogar die Luft getrennt, die die Menschen zum Atmen hatten. Wenn ein Palästinenser und eine Israelin miteinander Sex haben, landen sie nicht für zwei Jahre im Knast. Wenn jemand das israelische Regime kritisiert, wird er nicht verhaftet. Sogar wenn ein palästinensischer Terrorist erwischt wird, verschwindet er nicht auf einer Gefängnisinsel, wo man nie wieder etwas von ihm hört. All dies war in Südafrika während der Apartheid Alltag. Die israelisch-palästinensische Situation ist zwar ungerecht, lässt sich aber nicht eins zu eins mit jener in Südafrika vergleichen.

Du hast eine Zeit lang am Friedrichshof in der Kommune von Otto Mühl gelebt. Konntest du dort deine jüdische Identität wahren?

❙ Unter den sechshundert Bewohnern gab es zirka dreißig Juden. In den meisten Fällen wussten wir voneinander, aber es hatte keine Bedeutung, ob jemand Jude war oder nicht. Das Kommunenleben hatte jedoch einige Gemeinsamkeiten mit dem Judentum. Im Alltag gab es viele kleine Regeln, fast wie die Gesetze der Kaschrut. Zum Beispiel: Wenn man außerhalb des Friedrichshofs auf eine Toilette ging, musste man die Türklinke mit dem Ellbogen öffnen, um keine Keime mitzubringen. Auch Sex mit Außenstehenden war verboten. Die Kommune selbst glich einer ausgedehnten jüdischen Familie, die tratscht und streitet, aber letztendlich zueinander hält. Das alles hat ein gewisses Stammesgefühl vermittelt, in dem ich mich sehr geborgen fühlte, weil ich es eben aus dem Judentum kannte. Bis heute sind die ehemaligen Kommunarden miteinander in Kontakt, sogar in der zweiten Generation. Mein Sohn war unlängst in Frankreich unterwegs und ist dort auf Leute gestoßen, die auch am Friedrichshof gelebt hatten. Obwohl sie einander nicht gekannt haben, war sofort eine Vertrautheit da, und er konnte bei ihnen übernachten. Das ist wie wenn man irgendwo auf der Welt andere Juden kennen lernt. Auch wenn ich vielen Aspekten der Kommune heute kritischer gegenüberstehe, hat Otto oft das Beste aus den Menschen herausgebracht. Leider war er auch ein Machtmensch.

Viele sehnen sich nach einem starken Anführer, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das erklärt auch, warum Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Kann man einen Vergleich wagen?

❙ Absolut. Otto hatte nicht nur ein unglaubliches Charisma, sondern konnte uns auch immer Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Es war, wie wenn er auf uns aufpasst und sich um uns kümmert. Auf jede Frage hatte er eine Antwort, für jedes Problem eine Lösung. Man konnte sämtliche Verantwortung abgeben und fühlte sich als Teil von etwas Größerem. Dieser Führungsstil hat funktioniert – und funktioniert auch für Trump. Die meisten Menschen sind eben sehr autoritätshörig.