Schon das Ausstellungsplakat hat es in sich: Es zeigt die Rückenansicht eines Mannes, der auf den ersten Blick wirkt wie ein Skinhead aus den 1980er Jahren. Glattrasierter Schädel, dunkle Jacke, darauf eine Applikation mit Adler und Frakturschrift. Allerdings hat dieser Adler einen Davidstern um den Hals, das Hakenkreuz auf seiner Brust ist durchgestrichen. In seinen Krallen trägt er einen Kranz mit Peace-Zeichen und das Wort, das da in markanter Schrift in goldgelb zu lesen ist, lautet „Judenfreund“. Eine Montage? Eine künstlerische Intervention? Nein, sagt Staudinger. Der hier abgebildete Mann nahm in diesem Aufzug an einer Pro-Israel-Demonstration in Berlin teil. Nach der Kundgebung sei er zu Demo-Teilnehmern und -Teilnehmerinnen hingegangen und habe sich dafür bedankt, dass sie Juden seien. „Er ist für uns das personifizierte Missverständnis.“

Teils steht man in dieser Ausstellung und möchte laut loslachen (Wie kleiden sich Juden? – Gezeigt wird ein Kostüm mit Leopardenfellmusterkragen der Figur Fran Fine aus „The Nanny“), teils betrachtet man Objekte und denkt sich „oh, wie cool!“ (Chanel-Chanukkia der Künstlerinnen Cary Leibowitz und Rhonda Lieberman),

teils bleibt einem das Lachen im Hals stecken (Videoarbeit von Tamir Zadok „The Matza Maker“) und man hofft, dass das bitte, bitte auch alle Besucher und Besucherinnen als das verstehen, was es ist: die satirische Entlarvung eines über Jahrhunderte tradierten antisemitischen Gerüchts.

In dem kurzen Film wird ein Kind in eine aus verschiedensten Geräten montierte Maschine bugsiert, gewonnen wird hier sein Blut und am Ende kommen Matzot heraus. Brachialhumor – und ja, mich reißt es, aber das soll wohl auch so sein, denn ja, es braucht neue Zugänge, nicht nur in der Aufklärung über Antisemitismus, auch in der Erinnerungskultur. Markantestes Objekt zu diesem Thema: die Videoarbeit „Dancing Auschwitz“ von Jane Korman. Darin tanzen ihr Vater, der Auschwitz-Überlebende Adolek Kohn, sowie weitere Familienmitglieder zu den Klängen des Disco-Hits „I will survive“ in Dachau, Birkenau, Theresienstadt und anderen ehemaligen Vernichtungsstätten.

Was dieser Ausstellung gekonnt gelingt: sie hält Juden und Nichtjuden einen Spiegel vor. Sie macht das aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern lässt Kunst sprechen und das durchaus auch eigenreflexiv: Vor zehn Jahren waren am Museumsstandort Judenplatz unter dem Titel „Jüdische Genies – Warhols Juden“ Porträts des PopArt-Künstlers Andy Warhol zu sehen. Einigen von ihnen – etwa Sigmund Freud und Franz Kafka – begegnet man auch in der aktuellen Schau. Nun sollen sie aber dieses durchaus auch von Juden selbst mitbeförderte positiv besetzte Vorurteil, alle Juden seien besonders intelligent, intellektuell und/oder kreativ hinterfragen und dekonstruieren.

Sulzenbacher meinte in seiner kurzen Einleitung zur Ausstellung, es gehe eben auch darum, das Bild von Juden und Jüdinnen, das jüdische Museen geschaffen haben, zu hinterfragen. Nach der Schoa sei es vor allem darum gegangen, positive Bilder zu befördern. Das habe zu einer Romantisierung geführt, die mit der Realität oft nur mehr wenig gemeinsam habe.

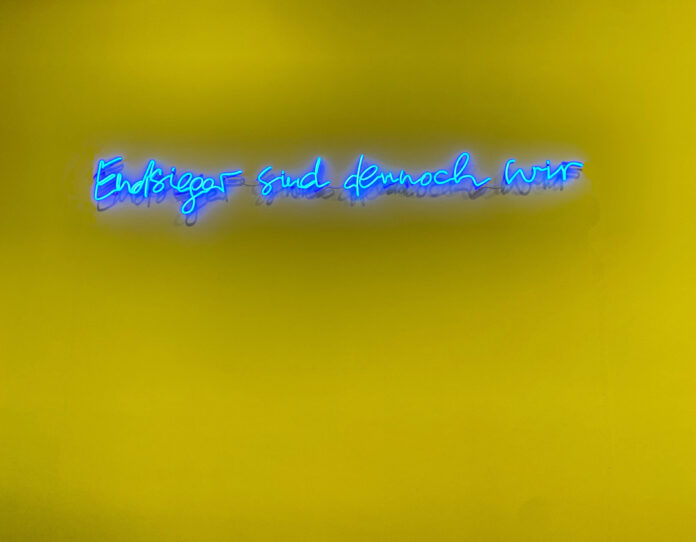

100 Objekte hat das Museumsteam hier zusammengetragen, trotz der bekannt beengten Räumlichkeiten im Palais Eskeles in der Dorotheergasse, erschlagen sie den Besucher allerdings nicht. Jedem Exponat wird genügend Raum gegeben, damit es auf den Betrachter wirken kann. 100 Mal innehalten also und dann nach Hause gehen mit jeder Menge Nachdenkstoff. Und – aus der jüdischen Perspektive – durchaus auch mit einer Prise Genugtuung. Angekauft wurde von den Freunden des Museums eine Lichtinstallation von Sophie Lillie und Arye Wachsmuth: „Endsieger sind doch wir“ ist da in Schreibschrift an der Wand zu lesen. Darunter wurde „Hitler Rug“ von Boaz Arad platziert – die Leiche Hitlers wird hier am Boden liegend wie eine Jagtrophäe präsentiert, Fell plus Kopf mit markantem Bärtchen und Scheitel.

Ja, es wird auch durchaus Stimmen geben, die meinen, einige der hier gezeigten künstlerischen Arbeiten sind zu brachial. Dieser Ansicht bin ich nicht. Wenn wir irgendwann zu einem normalen Umgang zwischen Juden und Nichtjuden kommen wollen, müssen wir neue Perspektiven eröffnen und bekannte Denkmuster hinter uns lassen. Dennoch gibt es unter den 100 Objekten auch solche, die zu Widerspruch einladen. Als unangenehm empfand ich persönlich beispielsweise die Arbeit „The Black List“ von Andi Arnovitz. Hier geht es um Juden und Jüdinnen, die vom Oberrabbinat in Israel nicht als solche anerkannt werden und daher in Israel nicht jüdisch heiraten dürfen (etwa weil ihr Übertritt nicht anerkannt wird). Eine schwarze Liste insinuiert Verfolgung, doch hier geht es doch um etwas anderes. Eingesetzt wird dieses Kunstwerk im Rahmen der Schau, um die Annahme zu entkräften, alle Juden und Jüdinnen seien untereinander solidarisch.

Damit sind wir schon mitten in einer Debatte, derer sich ausgehend von dieser Schau viele führen lassen. Und genau das will Barbara Staudinger auch in den kommenden Monaten tun. Ein „Debate Club“ soll zu einem Austausch durchaus gegensätzlicher Standpunkte anregen und damit Denkräume eröffnen, in denen auch Tabus thematisiert werden dürfen. „Jüdische Identität, reloaded“ hätte man diese Schau übrigens auch betiteln können. Denn genau darum geht es auch im Kern: Welche Bilder von Juden und Jüdinnen gibt es – Selbstbilder und Fremdbilder und wie wirken diese wiederum aufeinander ein.

BUCHTIPP:

JUDE IST KEIN SCHIMPFWORT

Von Alexia Weiss

Verlag Kremayr & Scheriau

192 Seiten,

Kremayr & Scheriau 2021

22,00 €

Mehr als 75 Jahre nach dem Holocaust erstarkt der Antisemitismus in Europa wieder. Auch in Österreich melden jüdische Gemeinden vermehrt Belästigungen und Anfeindungen. Der Staat reagiert mit Sicherheitsmaßnahmen und Gedenkveranstaltungen, scheitert jedoch an den Bedürfnissen der Menschen – ein normales Leben zu leben, ohne besonders geschützt werden zu müssen oder attackiert zu werden.

Jüdisch-Sein in Österreich bedeutet ein Leben voller Ambivalenzen. Zum einen sind JüdInnen mit übertriebener Sensibilität konfrontiert – die Angst davor, diskriminierend zu agieren, ist allgegenwärtig –, zum anderen schlägt ihnen nach wie vor offener Hass entgegen. Alexia Weiss geht diesem Zwiespalt auf den Grund, erforscht die Spuren jüdischen Lebens in Wien und erfährt in spannenden und aufklärenden Gesprächen, wie JüdInnen ihren Alltag erleben.