WINA: Professor Harari, wir befinden uns auf dem Campus von IST Austria, dem Institute of Science and Technology, in Klosterneuburg. Sie hatten – als langjähriger Präsident des Weizmann-lnstituts in Israel – bei der Gründung von IST eine wichtige Rolle und leiten auch heute noch den Exekutivausschuss. Wie würden Sie die beiden Institutionen miteinander vergleichen?

Haint Harari: Die beiden Institute kann man wie eine ältere und eine jüngere Schwester sehen oder einen älteren und jüngeren Bruder. Dabei versucht der jüngere den älteren zu imitiernn, folgt seinen Fußstapfen, versucht aber selbst immer, die Dinge anders zu machen, besser. Die beiden Brüder oder Schwestern sind sich dessen sehr wohl bewusst, dass sie in unterschiedlichen Ländern leben, mit unterschiedlichen Gewohnheiten, mit unterschiedlichen Lebensphilosophien, mit unterschiedlichen nationalen Eigenheiten. Ich bin mir sicher, dass die jüngeren, besonders wenn sie heranwachsen, ihren eigenen Weg wählen werden.

Hat sich das IST das Weizmann-lnstitut als Vorbild gewählt?

Wir haben das zwar nie offiziell gesagt, aber de facto war das Weizmann-lnstitut das Vorbild. Dabei muss man sich etwas vergegenwärtigen: Wenn man vor zehn, 15 Jahre gefragt hat: Was ist das beste Forschungsinstitut der Welt, das auf einem Campus alle unterschiedlichen Felder der Naturwissenschaften abdeckt und seine eigenen Doktoratsprogramme anbietet, wäre damals die Antwort eindeutig gewesen: das Weizmann-lnstitut. Allerdings war es damals auch das einzige. Seither gibt es etwa die ausgezeichneten Max-Planck-Institute in Deutschland, an 80 jeweils spezialisierten Standorten. Und viele Forschungsinstitute auf der Welt ohne Doktoratsstudenten, reine Forschungseinrichtungen.

Was macht die Einzigartigkeit des Weizmann-lnstituts aus?

Weizmann hat folgende Formel: alle unterschiedlichen Wissenschaftszweige unter einem Dach. Das führt zu einer enormen Menge an Austausch zwischen den unterschiedlichen Spezialisten. Das ist heute in der Wissenschaft entscheidend. Und ebenso entscheidend ist es, Doktorate anzubieten, denn eigene Doktoranden sind wichtig für das Vorantreiben der Forschung. Man muss zwar nicht stolz darauf sein, dass man keine Undergraduates hat, aber bei der Grundlagenforschung spielen sie noch keine Rolle. Dieser Aufbau verbindet das Weizmann-lnstitut mit IST Austria. Und es gibt noch eine weitere Parallele: Man plant nicht im Vorhinein die einzelnen Forschungsbereiche. Wir sagen etwa nicht, wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Gehirnforschung in der Biologie und Robotik in den Computerwissenschaften. Wir machen es anders: Wir versuchen, die besten Wissenschaftler zu bekommen, die wir kennen, rekrutieren sie und stellen sie an. Wir vertrauen ihnen, dass sie wissen, woran sie forschen. Das einzige, was wir machen müssen, ist für eine gewisse Balance zu sorgen, also etwa nicht nur Biologen anzustellen. Erst eine gute Balance zwischen unterschiedlichen Bereichen bringt neue Verbindungen zustande.

Sie haben am IST Austria eine andere Organisationsform gewählt als an unseren traditionellen Universitäten mit ihren Instituten. Sie arbeiten hier – ähnlich wie am Weizmann-lnstitut – mit Teams. Diese Gruppen bestehen jeweils aus einem Professor oder Assistenzprofessor und fünf bis zehn jungen Wissenschaftlern, Post-Docs oder Doktoranden. Und diese Forschergruppen tauschen sich wieder mit anderen Gruppen aus, ohne einem bestimmten Institut anzugehören.

Unsere Gruppen sind recht klein. Ein Professor leitet nicht 50 oder 100 Forscher. Das Entscheidende dabei ist, dass jeder dieser Gruppenleiter völlig unabhängig ist. Im traditionellen Universitätssystem kann man sehr erfolgreich und fortgeschritten sein, und dennoch hängt man vom Goodwill eines Professors ab, der vielleicht einmal sehr gut war, aber eben vor 25 Jahren. Diese Unabhängigkeit, die wirklich wichtig ist, findet man typischerweise auch an amerikanischen Universitäten. In dieser Hinsicht ist das US-System besser. Nicht von ungefähr zählen Harvard, Princeton oder Stanford zu den besten Universitäten der Welt. Für einen Wissenschaftler, der früh sein eigener Herr wird, sind diese frühen Jahre auch seine produktivsten Jahre. So imitiert IST Austria auch das amerikanische System, aber nicht gänzlich. Wir nehmen uns die besten Aspekte von unterschiedlichen Vorbildern.

„Wir versuchen, die besten Wissenschaftler zu bekommen, die wir kennen, rekrutieren sie und stellen sie an.“

Sie haben gerade die US-Universitäten erwähnt. Wissenschaft ist eine sehr wettbewerbsintensive Branche, und dies auf globaler Ebene. Das Werben um Talente spielt sich mittlerweile zwischen den renommierten lvy-League-Unis wie Harvard und Yale und den neuen, mit viel Geld dotierten Universitäten asiatischer Länder ab. Wie kann sich das IST Austria in dieser Situation behaupten? Was können Sie den Besten bieten?

Natürlich muss man sich fragen: Was zieht eine Person zu einer bestimmten Institution? Dafür gibt es viele Faktoren, und nicht alle haben mit Wissenschaft zu tun: Es geht etwa auch um Lebensqualität. Menschen wollen in einem bestimmten Land leben oder in einem bestimmten Land nicht leben. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Familie und wo sie sich wohl fühlt. Der dritte Faktor ist Geld, aber nicht das Gehalt. Ich spreche vom Geld, das ein Forscher für seine optimale Infrastruktur braucht. Das hängt natürlich sehr direkt vom jeweiligen Feld ab: Wenn man ein theoretischer Wissenschaftler ist wie ich, ist das überhaupt kein Problem. Wenn sie eine Labor-Ausstattung für eine Million Euro brauchen, ist das auch kein Problem hier, das IST Austria kann das investieren.

Es gibt aber auch Forscher, die für ihre Versuche größere Apparate und Maschinen brauchen.

Wenn sie in einem Bereich forschen, in dem sie fünf, zehn oder 20 Millionen brauchen, dann hätte IST Austria große Probleme, etwa mit Stanford mitzuhalten. Glücklicherweise gibt es nicht so viele derartige Bereiche. Und wenn man sich etwa die experimentelle Teilchenphysik ansieht, das kann sich dann keine einzelne Uni mehr leisten, weder in Europa noch in den USA oder in Asien. Dafür ist Cem da, wo etwa 30 Länder zusammenarbeiten, da geht es um Milliarden Euro pro Jahr, die Einrichtung wird dafür von Tausenden von Wissenschaftlern genutzt. Also zusammengefasst: Mit Ausnahme einer ganz dünnen Schicht extrem teurer Forschung können wir im Wettbewerb mithalten. Und selbst wenn wir im Wettbewerb um einen Kandidaten verloren haben, haben wir gegen eine der international renommiertesten Einrichtungen verloren, also gegen Max Planck, die ETH Zürich, gegen Cornell oder Yale. Aber wir haben auch schon von dort Mitarbeiter bekommen. Das ist übrigens beim Weizmann-Institut schwieriger. Wer nach Israel kommen will, muss eine Affinität zu diesem Land haben, zu einem Land, in dem es auch Kriege gibt. Daher findet man dort mehr Israelis, die zurückkommen, oder Juden aus anderen Ländern. Es gibt zwar viele internationale Kontakte, aber die Professoren sind zu mehr als 90 Prozent Israelis.

Und hier am IST Austria ist es internationaler? Spielen Österreicher eine Rolle?

Es gibt nur wenige Österreicher, wir wollten auch nicht von den heimischen Universitäten abwerben. Die meisten Österreicher kommen aus Übersee oder von anderen internationalen Universitäten zurück. Es gibt allerdings einen gewissen Schwerpunkt bei Wissenschaftlern aus dem ehemaligen Habsburger Reich – ich darf das als Ausländer so sagen. Das ist gut so. Es braucht natürlich seine Zeit, aber in 20 Jahren kann das hier der Forschungsstandort Nummer eins der Region sein. Manche meiner Freunde an der Universität Wien werden das vielleicht nicht hören wollen. Das muss nicht so sein, aber es kann sich so entwickeln.

Bleiben wir bei den Unsicherheiten. Der wissenschaftliche Forschungsprozess ist ein sprunghafter, nicht kalkulierbarer, nicht linearer Prozess. Jemand kann ganz plötzlich Erfolg haben, jemand kann aber auch lange Jahre seriös arbeiten und dann scheitern. Wie stellen Sie hier am IST Austria sicher, dass doch etwas herauskommt? Kann man die Ergebnisse der Forschung messen? Zählen Sie Publikationen in internationalen Fachzeitschriften? Oder werden Sie von außenstehenden Fachleuten regelmäßig überprüft? Sie sind ja letzten Endes den österreichischen Steuerzahlern verpflichtet.

Lassen Sie mich das anhand einer Analogie erläutern, gerade hier in Österreich – mit einer Analogie zur Musik: Wie garantieren Sie, dass die Wiener Philharmoniker und die Staatsoper in 20Jahren noch so gut sind wie heute? Und wie kann man das beurteilen? Mit der Anzahl der Aufführungen? Doch sicher nicht. Es gibt einen komplexen, undefinierten Bewertungsprozess. Jeder weiß, dass die Wiener Philharmoniker ein außerordentlich gutes Orchester sind, egal ob man sie als Nummer eins oder als Nummer vier der Welt sieht. Das lässt sich auch nicht endgültig entscheiden. Dasselbe gilt für die Wissenschaft. Erstklassige Wissenschaftler wissen, was eine erstklassige Institution ist, ob Nummer eins oder Nummer drei, spielt keine so große Rolle.

„Die Forschung sollte sich nicht daran ausrichten, Profite zu erzielen. Die Forschung sollte darauf abzielen, die Natur zu verstehen.“

Und wie weiß man das?

Das ist ganz ähnlich wie bei der Musik – man weiß es. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das messen kann, und diese Methoden basieren nicht auf Zahlen. Vergleicht man etwa von zwei Instituten deren jeweils zehn besten Forscher, so ist das wichtig, sagt aber noch nicht genug aus. Denn wenn das bei einer Universität zehn Spitzenleute von 500 Mittelmäßigen sind, ist das keine gute Einrichtung. Das gilt meist für die großen Unis, denn diese müssen zum Unterrichten aller unterschiedlichen Themen viele, auch mittelmäßige Lehrkräfte beschäftigen. Eine Institution wie IST Austria oder Max Planck muss nicht für jeden kleinsten Bereich jemanden aufnehmen. Daher gibt es keinen Grund, diese 500 nicht so guten Wissenschaftler anzuheuern, gar nicht zu reden von wirklich schlechten. Vergleiche betreffen also nicht nur die Topleute, sondern auch den breiten Durchschnitt. Und wenn man von vornherein sehr hohe Standards bei der Bestellung anlegt, wie wir das tun, wird man in diesem Negativwettbewerb der Schlechtesten auch keine Probleme haben.

Aber gibt es doch auch „härtere“ Kriterien?

Ja, aber nicht unbedingt die Zahl der Veröffentlichungen. Natürlich ist es wichtig zu publizieren. Und nach 50 Jahren kann man eventuell die Zahl der Nobelpreisträger vergleichen, aber auch das sagt nur etwas aus über die wenigen Topleute, nicht über die Gesamtleistung. Kommen wir zur Musik zurück: Wenn Paganini der Konzertmeister der Wiener Philharmoniker wäre, dann mag das ein gutes Zeichen sein, aber es sagt nichts aus über die Qualität des durchschnittlichen Musikers im Orchester. Freilich: Wenn das Niveau sinkt, merkt man es sehr schnell, bei der Musik wie bei der Forschung.

Sie haben aber auch Bewertungen von außen?

Natürlich haben wir diese Bewertungen von außen, die Politiker verlangen das, ebenso die Buchhalter. Daher gibt es internationale Bewertungskomitees, unseres etwa war 2011 unter der Leitung des Nobelpreisträgers und Virologen von der CalTech, David Baltimore. Im Herbst 2015 erfolgt die nächste derartige Bewertung, dem Gesetz nach alle fünf Jahre. Darüber hinaus laden wir jedes Jahr für ein anderes Gebiet ein halbes Dutzend weltweit anerkannter internationaler Experten ein, die herkommen und genau diesen Bereich bewerten. Ein ähnliches System haben wir beim Weizmann-Institut seit 40 oder 50 Jahren. Wichtig dabei ist, dass die Eingeladenen wirklich unabhängige Außenseiter sind, weder Freunde des überprüften Professors noch ehemalige Lehrer. Und kein ernsthafter Wissenschaftler würde einen Report schönen, nur um jemandem einen Gefallen zu tun. Denn das würde auch seine eigene Stellung in der Wissenschaft gefährden.

Grundlagenforschung bietet – wie schon der Name sagt – die Grundlage für weitere Erkenntnisse in anderen Bereichen. Dennoch können auch hier Patente für konkrete wirtschaftliche Anwendungen entstehen – sei es über Start-up-Firmen, die von Professoren gegründet werden, sei es, indem man Patente verkauft. Israelische Universitäten sind in diesem Bereich sehr kreativ und erfolgreich, auch das Weizmann-lnstitut. Haben Sie das am IST Austria auch vor?Ich gebe Ihnen eine kurze und ein lange Antwort. Die kurze Antwort lautet: ja. Die lange Antwort geht so: Die Forschung sollte sich nicht daran ausrichten, Profite zu erzielen. Die Forschung sollte darauf abzielen, die Natur zu verstehen. Viele praktische Ergebnisse beginnen mit dem Verständnis der Natur. Also ist die erste Strategie, jedes Forschungsergebnis zu patentieren, das danach aussieht, praktische Ergebnisse zu erzielen.

Sie patentieren das als Institution oder macht das der einzelne Professor oder Erfinder?

Das macht dem Gesetz nach das Institut, aber die Anmeldung enthält auch den Namen des Erfinders oder der Erfinder, wenn es sich um mehr als einen handelt. All das muss genau festgelegt sein, lange bevor man mit großen Erträgen rechnen kann. Das Weizmann-lnstitut hat ein eigenes Unternehmen, das ausschließlich dazu dient, diese Ergebnisse zu vermarkten. Dazu muss ich noch anmerken: Wir verkaufen nie ein Patent, wir vergeben bloß Nutzerlizenzen. Damit möchten wir verhindern, dass eventuell ein Konzern ein Patent kauft und dann in einer Lade wegsperrt, weil er weiterhin seine alten Produkte erzeugen und verkaufen will.

Dann gibt es noch die Frage: Geben wir eine Lizenz an einen großen Konzern, etwa für ein Medikament an eine Pharmafirma, oder gründen wir selbst ein Unternehmen? Das sind geschäftliche Entscheidungen, und die werden von dieser Firma des Instituts getroffen. Die Regel dabei ist, dass der Erfinder 40 Prozent aller Erträge bekommt, egal wie seine Erfindung angewendet wird. Damit werden Erfinder und Institut Verbündete. So verhindern wir, dass jemand nur aus kurzfristigem Eigennutzen ein Unternehmen gründet, wenn mit etwas Geduld und der Abgabe einer Lizenz an einen Konzern deutlich mehr zu verdienen wäre. 40 Prozent von sehr viel ist mehr als 100 Prozent von wenig. Werden Sie dieses Modell auch hier anwenden?

Ja, aber es wird Zeit brauchen. Was man sagen kann, ist, wenn eine derartige Firma eines Instituts weiß, was sie macht, können die Einnahmen substanzielle Größenordnungen erreichen. Wir müssen uns daran erinnern, dass das Weizmann-lnstitut im Jahr 1959 damit begonnen hat, und ein wenig reich geworden sind wir in den 90er-Jahren. Damit will ich nicht sagen, dass es hier in Österreich 30 Jahre dauern wird, denn heute bewegen sich die Dinge schneller. Aber zehn, 20 Jahre kann es dauern. Es wird also nicht über Nacht passieren. Wir haben ein kleines Büro gegründet, und es gibt Pläne für einen Business Park über der Straße. Also ist die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse definitiv von Anfang an mit geplant.

Und das folgt dem Weizmann-Vorbild?

Das ist so geplant, es hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen. Übrigens ist zwar Israel als Land der Start-ups bekannt, aber das Weizmann-Institut erzielt den weitaus größeren Teil seiner Einnahmen aus der Abgabe von Lizenzen an große Unternehmen. Das hat natürlich mit Medikamenten und globalen Pharmaunternehmen zu tun.

Sie haben nicht nur als Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager gearbeitet, Sie haben sich auch immer mit der Vermittlung von Wissen an jüngere Menschen beschäftigt. Machen Sie noch etwas in diesen Bereichen?

Wir haben am Weizmann-Institut das Davidson-Institut gegründet, das sich mit der populären Verbreitung von Wissenschaft beschäftigt, für Kinder und für Schulen, bei der Lehrerausbildung und für die allgemeine Bevölkerung. Derzeit engagieren sich da einige hundert Menschen mit 70 unterschiedlichen Projekten. Ich habe das gegründet und bin dort noch immer Chairman. Das zweite Projekt ist Perach, das ich gemeinsam mit einem Kollegen vor mehr als 40 Jahren ins Leben gerufen habe. Es ist ein Tutorenprogramm, bei dem Studenten mit bedürftigen Kindern lernen und dafür einen Nachlass bei ihren Studiengebühren erhalten. Insgesamt hat bisher eine Million Menschen an diesem Programm teilgenommen – und Israel hat acht Millionen Einwohner. Wir haben damit die Leben einer enorm großen Zahl von Menschen berührt. Es ist wirklich ein wunderbares Projekt.

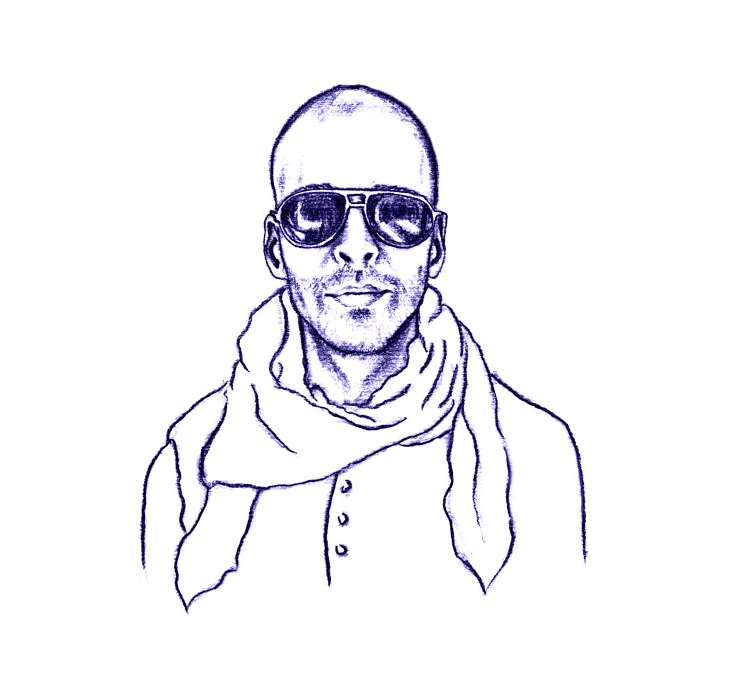

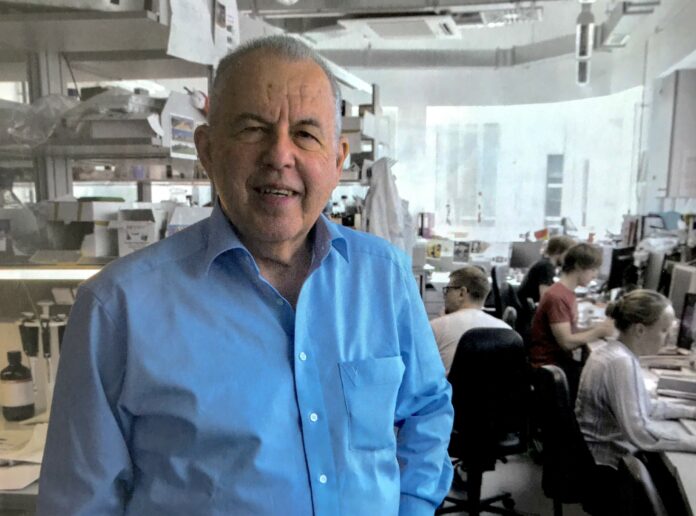

DER FORSCHER UND SEINE INSTITUTE

Haim Harari, geboren 1940 in Jerusalem, ist theoretischer Physiker mit Spezialisierung auf Elementarteilchen. Er war von 1988 bis 2001 Präsident des Weizmann-lnstituts und hatte davor unter anderem am europäischen Forschungszentrum Cern und an den USUniversitäten Harvard, Stanford und Cornell geforscht oder gelehrt. Er war maßgeblich an der Planung und Gründung des IST Austria beteiligt und leitet auch jetzt noch den Exekutivausschuss des Instituts.

IST Austria, das Institute of Science and Technology auf dem Gelände des ehemaligen psychiatrischen Krankenhauses in Maria Gugging. einem Ortsteil von Klosterneuburg. ist ein 2006 gegründetes unabhängiges Forschungsinstitut mit der Berechtigung, Doktorate zu vergeben. Es konzentriert sich auf die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung mit Schwerpunkten auf Biowissenschaften, Formalwissenschaften sowie Physik und Chemie. Derzeit arbeiten 38 Forschungsgruppen an unterschiedlichen Themen, der gesamte Personalstand liegt bei knapp unter 500 Personen. IST Austria baut weiter aus, das Ziel sind bis zu 90 Forschergruppen im Jahr 2026. Das Weizmann-lnstitut in Rehovot südlich von Tel Aviv bezeichnet sich selbst als „eine der weltweit führenden multidisziplinären Forschungseinrichtungen“. Es umfasst derzeit fünf Fakultäten – Mathematik und Computerwissenschaften, Physik, Chemie, Biochemie und Biologie – und 50 interdisziplinäre Zentren. Insgesamt arbeiten am Weizmann-lnstitut 1.000 Forscher, 1.000 Studenten höherer Semester, 220 Post-Doc-Wissenschaftler und 400 administrative Angestellte. Das Institut wurde im Jahr 1934 gegründet, seit 1959 gibt es die Yeda Research and Development Company, eine Instituts-eigene Firma, die sich um die kommerzielle Verwertung der Forschungsergebnisse kümmert, Diese hat bisher 1.400 Patent-Familien angemeldet, 169 Lizenzverträge mit Privatunternehmen abgeschlossen und 42 eigene Unternehmen gegründet. Das Weizmann-lnstitut gilt international als eine der kommerziell erfolgreichsten akademischen Einrichtungen.