Der Historiker Mitchell Ash plädiert im Gespräch mit WINA für mehr Differenzierung, wenn von jüdischen Forschern vor und nach der NS-Zeit gesprochen wird. Jene, die zu Ikonen der Erinnerungspolitik wurden, waren in ihrem Selbstverständnis nämlich gar keine Juden. Von Alexia Weiss

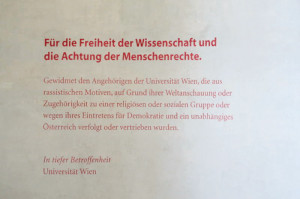

WINA: Wir befinden uns hier an der Universität Wien. Vor einigen Jahren hat eine Umgestaltung der Aula stattgefunden, der umstrittene Siegfriedskopf wurde in den Arkadenhof verlegt. In der Aula wurde folgender Text an die Wand appliziert: „Für die Freiheit der Wissenschaft und die Achtung der Menschenrechte. Gewidmet den Angehörigen der Universität Wien, die aus rassistischen Motiven, auf Grund ihrer Weltanschauung oder Zugehörigkeit zu einer religiösen oder sozialen Gruppe oder wegen ihres Eintretens für Demokratie und ein unabhängiges Österreich verfolgt oder vertrieben wurden. In tiefer Betroffenheit Universität Wien.“ Das Wort jüdisch wird hier nicht in den Mund genommen. Sie lehren als jüdischer Wissenschafter an dieser Universität. Wie geht es Ihnen damit?

Mitchell Ash: Ich lese den Text mit einer gewissen Empathie für die Autoren. Sie geben in der Formulierung des Textes gerade in der Fortlassung des Wortes Juden das Dilemma kund, mit dem ich mich befasse, nämlich wen man als Juden bezeichnen sollte und wen nicht. Die Autoren haben hier offenbar eine pragmatische Entscheidung getroffen, das Wort Jude überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich würde schon sagen, dass die Wahl nicht so falsch war. Die Zuschreibung des Wortes Jude ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und man umgeht die ganzen Verwicklungen, indem man es gar nicht benutzt.

Man kann sich eines gewissen Gefühls nicht erwehren, dass sich Teile der österreichischen Gesellschaft immer noch schwer tun, das Wort Jude oder jüdisch auszusprechen.

❙ Man kann auch sagen: Sie sind vorsichtig, um keinen Fehler zu machen. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, nichts dagegen, obwohl mir die Ironie bewusst ist, die daraus entsteht.

„Es ist in Österreich allzu häufig Usus, die Zuschreibungen der Nazis fortwährend zu bedienen, ohne darüber zu reflektieren.“

Sie haben in einem Forschungsbeitrag dargelegt, dass wer vor und in der NS-Zeit ein jüdischer Wissenschafter war, zwischen Eigendefinition und Fremdzuschreibung angesiedelt ist. Warum ist es Ihnen so wichtig, den Unterschied herauszuarbeiten?

❙ Ganz einfach deshalb, weil es in Österreich allzu häufig Usus ist, die Zuschreibungen der Nazis fortwährend zu bedienen, ohne darüber zu reflektieren, was man da macht. Ich war zutiefst schockiert, als ich 1997 als Professor nach Österreich kam und schon damals Interviews geführt habe, in denen dann von Österreichern und Juden die Rede war. In einem solchen Interview habe ich am Ende auch darauf bestanden, ins Mikro zu sagen, heute immer noch von Österreichern und Juden zu sprechen, ist ein Sieg Hitlers.

Man hat Juden also auch im Diskurs nach 1945 nicht zugestanden, Österreicher zu sein.

❙ Man hat es nicht angezweifelt, dass sie auch Österreicher waren, aber man hat sie als Juden tituliert. Das war die Kategorie.

Das hat aber dazu geführt, dass es auch Wissenschafter gegeben hat, die nach der Definition der Nazis Juden waren und vertrieben wurden, in ihrem Selbstverständnis jedoch keine Juden waren, aber bis heute als jüdische Wissenschafter bezeichnet werden.

❙ Es gibt mehrere Ebenen. Es gibt ja auch ganz viele unter diesen, die niemals Juden waren, weil sie entweder von ihren Eltern als Kinder konvertiert wurden oder aber nicht von jüdischen Eltern geboren wurden, da diese selbst konvertiert waren. Wir reden hier von der Zuschreibung nach den Nürnberger Rassengesetzen und nicht mehr von den willkürlichen unpräzisen Zuschreibungen der Deutschnationalen vor Hitler. Es gibt hier eine Gesetzgebung, die auf dem Gebiet des österreichischen Staates für sieben Jahre tatsächlich Gültigkeit hatte. Und diese Zuschreibung Jude nach den Nürnberger Rassengesetzen umfasst eine ganze Population von Menschen, die ganz unterschiedliche Identitäten hatten. Es ist wahr, dass sie wegen dieser Zuschreibung entweder vertrieben oder ermordet worden sind, das darf niemals vergessen werden. Es geht darum, darüber zu reflektieren, was man macht, wenn man diese Zuschreibungen verwendet, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es auch schädlich für die jetzt in Österreich lebenden Juden ist, diesen Wortgebrauch einfach fortzusetzen. Sie sind doch jetzt Menschen österreichischer Staatsbürgerschaft jüdischer Konfession, wenn sie Mitglieder der IKG sind, wie ich, und das ist in Ordnung. Andere sind es nicht, weil sie jüdischer Herkunft gewesen sein mögen, aber niemals mit der IKG zu tun hatten. Da gibt es eine Menge Linke, die dieser Auffassung sind, ihre jüdische Identität politisch oder kulturell begreifen oder areligiös sein wollen. Sie wären von den Nazis wohl auch ermordet worden, und das wissen sie schon.

Man muss aber auch sagen: Juden haben die Halacha, und diese hat ganz klare Regeln, wer Jude ist und wer nicht, und sie hält auch fest, dass man aus dem Judentum nicht einfach austreten kann. Hier treffen sich Antisemiten mit ihren Zuschreibungen eigentlich mit der Auslegung des Religionsrechts durch die Orthodoxie. Wie kann man dieses Dilemma auflösen?

❙ Diesen Hinweis finde ich sehr schön, der ist auch berechtigt. Das gehört zur Reflexion, von der ich spreche, dass sie stattfinden soll.

Was bedeutet es aber nun, wenn jemand, der sich selbst nicht mehr als Jude sah, weil er sich taufen hat lassen, selbst aus der Sicht des Judentums weiter Jude war.

❙ Das ist eine spannende Sache. Historisch betrachtet haben sich viele der damals tätigen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen sehr wohl Juden genannt, auch wenn sie mit dem Judentum als Konfession nichts zu tun hatten, weil sie vielleicht spürten, dass man sie als solche behandelte, egal, wie sie sich selber sehen. Dieses ambivalente Selbstbewusstsein ist in der damaligen Zeit sehr präsent. Am klügsten und ironischsten damit umgegangen ist Sigmund Freud, das ist sehr gut dokumentiert, er nannte sich selbst in Korrespondenz mit Freunden „Mitglied unserer Rasse“. Solche Vielschichtigkeiten waren für kluge Juden damals ziemlich normal. Die nahmen den alltäglichen Antisemitismus in Kauf.

Gerade heute brüstet man sich aber auch in den jüdischen Gemeinden weltweit gerne damit, wie viele kluge Köpfe damals gehen mussten – Stichwort spätere Nobelpreisträger. Würde man hier jene herausnehmen, die in ihrem Selbstverständnis gar keine Juden waren, würde sich damit nicht auch etwas in der Selbstwahrnehmung der jüdischen Gemeinden ändern?

Gedenktext in der Aula der Universität Wien.

❙ Das ist eine interessante Frage – und nicht so neu, wie jetzt gerne getan wird. Ich bin aufgewachsen in den USA, in Kentucky, und in meinem Religionsunterricht fand so etwas auch statt. Der Komponist Felix Mendelssohn Bartoldy oder Albert Einstein galten da ganz stolz als Juden, auch der Philosoph Baruch de Spinoza, und wenn man den Namen Spinoza nennt, weiß man, wie schwierig das eigentlich ist, denn der ist ja aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam ausgeschlossen worden. Ich mache es jetzt ein bisschen simpel: Wer groß und bedeutend geworden ist und irgendwie jüdischer Herkunft ist, galt – und gilt noch – für Zwecke der Selbstfeierlichkeit als Jude. In Amerika gibt es dafür einen eigenen Terminus, der im Deutschen sehr schwer wiederzugeben ist: ethnic cheerleading. Das ist natürlich sehr problematisch. Ich plädiere jetzt nicht dafür, diese Namen wegzunehmen, denn diese Menschen wurden als Juden verfolgt. Das muss man festhalten und darf es nie vergessen. Es soll nur klarer werden, dass nicht alle Konfessionsjuden waren oder blieben. Ich halte diese Differenzierung für absolut notwendig in der heutigen Zeit. Alle über einen Kamm zu scheren, nur weil sie jüdischer Herkunft waren, hilft uns eigentlich nicht wirklich, es sei denn, wir wollen uns auf die Ebene der Tourismusindustrie begeben.

Kann man diese Vereinnahmung der klugen Köpfe durch jüdische Gemeinden mit der Vereinnahmung von Nobelpreisträgern durch Österreich vergleichen, obwohl Letztere oft auf Grund ihrer jüdischen Herkunft flüchten mussten?

❙ Das sind alles Teile desselben Phänomens. Nicht umsonst habe ich in diesem Zusammenhang von der Tourismusindustrie gesprochen. Auch meine Universität hat jetzt ein Ehrendoktorat an einen Nobelpreisträger vergeben, der jüdischer Herkunft ist und als Junge vor den Nazis fliehen musste, Martin Karplus, der meines Wissens nach noch Jude ist. Er, aber auch der Neurowissenschafter Eric Kandel, der ebenfalls als Kind aus Wien vertrieben wurde, werden wohl nichts dagegen gehabt haben, dass sie von der Universität Wien geehrt werden. Aber in anderen Fällen gibt es andere Antworten. Ich nenne jetzt den Physiker Walter Kohn, der Ende der 1990er-Jahre den Nobelpreis erhalten hat. Es ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben, wie die Medien versucht haben, ihn zu vereinnahmen. Ein österreichischer Nobelpreisträger! Bis er bei einem Interview gesagt hat, wissen Sie, ich bin nicht sicher, ob ich zu den Leistungen, für die man mich jetzt mit dem Nobelpreis geehrt hat, gekommen wäre, wenn ich in Wien hätte bleiben können. Im Team zu forschen habe ich in den USA gelernt. Punkt. Ende der Vereinnahmung.

Sind solche Ehrungen überhaupt zielführend – und wem nutzen sie?

❙ Da betreten wir tatsächlich ein vermintes Gelände, weil alle Beispiele, die wir hier genannt haben, in dem Sinn Teil eines einheitlichen Phänomens sind. Es ist sehr wohlfeil geworden, Juden zu ehren. Das gilt nicht nur für die Universität, sondern auch die Stadt Wien. Ziemlich den Anfang machte die Ehrenverleihung an den Kunsthistoriker Ernst Gombrich, dann kamen Eric Hobsbawm und wie sie alle heißen. Das ist ein Trend der letzten zehn bis 15 Jahre. Ich habe das mit einer gewissen Genugtuung beobachtet, denn das sind alles Leute, die ich entweder kenne oder über die ich geforscht habe, und von daher war ich natürlich sehr zufrieden. Auf der anderen Seite habe ich die Ironie im Geschehen mir selbst gegenüber nicht verhehlen können. Man kann von Glück reden, dass viele von ihnen lange genug gelebt haben – Gombrich zum Beispiel. Marie Jahoda war auch schon 88, als sie das Ehrendoktorat bekam. Das heißt, wir reden von einem kulturellen Trend, der zu einer bestimmten Zeit eingesetzt hat und nicht von den Leuten selber kam, die zum Gegenstand dieses Trends geworden sind und es mit Sicherheit verdient hätten, weit früher geehrt zu werden. Die eigentliche Frage ist, warum es erst in den Neunzigerjahren zu solchen Schritten kam. Das sagt mehr über Wien aus als über die Geehrten.

„Es fehlt eine Arbeit zur Wende in der Erinnerungspolitik mit Bezug auf die Wissenschafter.“

Bei einer Diskussion im Jüdischen Museum, die auf die im Herbst startende Ausstellung „Universität Wien. Eine Kampfzone“ vorbereiten sollte, haben Sie den Standpunkt vertreten, dass in der Rezeption verfolgter und vertriebener Wissenschafter vor allem jene in Erinnerung geblieben sind, die in ihrem eigenen Selbstverständnis keine Juden waren, während jene, die Juden blieben, heute nicht mehr aufscheinen.

❙ Mein Punkt war, dass die großen Ikonen der heutigen Erinnerungspolitik allesamt nach konfessionsjüdischen Kriterien Nichtjuden waren. Es sind nicht nur einige, sondern alle. Fangen wir an mit Lise Meitner, Charlotte Bühler und Elise Richter, und ich nenne Frauen zuerst, weil auch das Teil des Trends ist, von dem ich spreche, Juden und Frauen – noch besser. Es geht um Punktegewinn für die jetzige Erinnerungspolitik, und man beachtet diese Feinheiten, über die wir hier reden, lieber nicht. Das schadet dem Punktegewinn. Das ist jedenfalls meine These. Ein Beispiel für eine Wissenschafterin, die in der Öffentlichkeit lange ziemlich unbekannt blieb, ist die Physikerin Marietta Blau. Sie hat ein Verfahren zur besseren Besichtigung von kleinen Teilchen entdeckt, das später zwar bekannt wurde, aber nicht unter ihrem Namen, weil das eine andere Mitarbeiterin des Radium-Instituts für sich in Anspruch nahm, Hertha Wampacher. Die wirkliche Bedeutung Marietta Blaus wird jetzt an der Uni Wien erkannt.

Und Blau war bekennende Jüdin?

❙ Sie ist jedenfalls niemals aus der IKG ausgetreten. Ich belasse es bei diesem Minimalkriterium. Der berühmteste wird wohl Guido Adler gewesen sein, der Begründer der Wiener Musikwissenschaft, der unter Musikern und Musikologen zwar bekannt ist, einer breiteren Öffentlichkeit aber nicht. Ich hätte den Chemiker Adolf Lieben nennen können, der allerdings schon lange vor der Nazi-Zeit verstorben ist, der erste ordentliche Professor jüdischer Herkunft an der Universität Wien, der auch niemals aus der IKG ausgetreten ist. Seine Büste steht im Arkadenhof der Uni und seine Familie war 2004 Gegenstand einer Ausstellung im Jüdischen Museum, aber auch er zählt nicht zu den Ikonen der öffentlichen Erinnerung.

Wann hat dieser Prozess der Ikonisierung begonnen?

❙ Das kann ich nicht so genau sagen. Diese Forschungsfrage wurde noch nicht im Detail aufgearbeitet. Ich weiß, dass das schon im Gang war, als ich Ende der Neunzigerjahre nach Wien kam, die Ausmaße von heute allerdings noch nicht erreicht waren.

Wie erklären Sie sich, dass manche Forscher zu Ikonen wurde und andere nicht, vor allem aber, dass nur jene zu Ikonen wurden, die dem Judentum nicht mehr nahe standen?

❙ Das ist eine Folge des unreflektierten Umgangs der Zuschreibung, wer Jude ist. Wer von den Nazis als solcher verfolgt wurde, der ist einer. Basta. Darüber rede ich mit meinen Studierenden auch immer wieder kontrovers, weil sie das auch so sehen wollen, aber sie haben natürlich für sich betrachtet gute Gründe, so reden zu wollen, indem sie sagen, wir gedenken der Opfer. Ich habe gesagt, bitte, nichts dagegen, im Gegenteil: nur klar wissen, was ihr tut, wenn ihr das macht – dass ihr nämlich Zuschreibungen der Nazis mitübernehmt und dass es vielleicht klüger wäre, etwas anderes zu schreiben, zumindest den jetzt in der Wissenschaft gängigen Sprachgebrauch von Menschen jüdischer Herkunft oder Österreichern jüdischer Herkunft zu verwenden. Das ist seit zehn Jahren, seitdem es ein Lexikon für diese Menschen gibt, Usus. Das würde der Kulturpolitik übrigens auch gut anstehen.

Ist ein möglicher Erklärungsgrund, dass jene Forscher, die nicht in Erinnerung blieben, auch nicht die Möglichkeit hatten, mit herausragenden Arbeiten aufzufallen, weil ihnen als bekennende Juden eine wissenschaftliche Karriere von Antisemiten verunmöglicht wurde?

❙ Das gilt für die 1920er-Jahre, ganz besonders für die philosophische Fakultät, zweifelsohne, das hat Klaus Taschwer nachgewiesen. Ob das so eindeutig für alle Wissenschaften ist, ist nicht klar. Konspirative Netzwerke wie die berüchtigte Bärenhöhle, über die Taschwer jetzt publiziert hat, sind in der Medizin noch nicht nachgewiesen. An der medizinischen Fakultät sind Menschen jüdischer Herkunft noch in den Dreißigerjahren Dekan geworden. Das soll man mal festhalten. An der Jus-Fakultät ist Josef Hupka 1926 der letzte. Aber die Mediziner machten weiter, also ein bisschen Differenzierung wäre auch hier nicht schlecht. Es gab Antisemitismus in den Zwanzigerjahren und früher. Aber so zu tun, als hätte das auf gerader Linie zu den Nazis geführt, ist verfehlt. Es ist viel verschlungener. Dazu kommt, dass die prominenten Nazi-Professoren der Zwanzigerjahre von den Machthabern der ersten österreichischen Diktatur entlassen worden sind und 1938 nicht mehr da sind. Sie haben Professuren im Deutschen Reich bekommen, und zwar ziemlich schnell – die Othenio Abels. Dann gibt es noch ein paar, wie Eduard Pernkopf oder Viktor Christian, die das nicht schafften oder vielleicht auch nicht weggehen wollen und die dann 1938 als zuvor illegale NSDAP-Mitglieder die Macht an der Uni an sich reißen.

1938 wurden andererseits auch Professoren und Wissenschafter vertrieben. Wenn man heute von diesen vertriebenen Forschern spricht, meint man jene jüdischer Herkunft. Betroffen waren aber auch jene, die im Austrofaschismus groß geworden waren.

❙ Richtig. Die überwiegende Mehrheit der Abberufenen waren rassistisch Verfolgte, etwa drei Viertel, aber die anderen waren politisch Verfolgte.

Da hat man gemeinhin allerdings eher Linke im Kopf.

❙ Ja. Nur die Sozialdemokraten waren ja 1938 fast alle nicht mehr da.

Warum ist die allgemeine Wahrnehmung aber bis heute so?

❙ Weil sich nach dem Krieg ein gewisser Konsens in diese Richtung herausgebildet hat, vor allem in Wien.

Aber man hat die politisch Verfolgten damit ja positiv konnotiert?

❙ Sie sind aus politischen Gründen entlassen worden, das ist ein Faktum. Es ist also faktisch stimmig, aber nicht sehr genau. Es geht da auch um Bequemlichkeit, aber nicht alleine, man hat auch inhaltliche Gründe. Man tut sich nach wie vor sehr schwer mit der politischen Verfolgung des Jahres 1938, weil sie nicht den Linken gegolten hat, sondern vor allem Anhängern der ersten Diktatur. Das ist Teil der österreichischen Geschichte. Man kann dazu stehen, wie man will, man muss es als Faktum aber zur Kenntnis nehmen.

In den Zuschreibungen ist also noch immer viel nicht korrekt. Spielt dabei eine Portion Antisemitismus mit?

❙ Antisemitismus zu unterstellen, ist manchmal sehr leicht, es ist aber nicht immer leicht, ihn nachzuweisen. Ich ziehe es vor, von Bequemlichkeit zu sprechen, wobei ich damit nicht unbedingt neutral sein will. Man zieht es vor, die Dinge bequem zu handhaben, man hat gern griffige Kategorien, und solange niemand darüber nachdenkt, kann man sie ja auch weiterverwenden.

Stichwort Nachdenken: Wo sehen Sie bei diesem Themenkomplex noch Forschungslücken?

❙ Es gibt ganz viele. Eine genaue Dokumentation aller Vertriebenen und der Länder, in die sie geflohen sind, und ihrer weiteren Karriere. Wir haben viele Namen und Daten, für die Uni Wien gibt es jetzt ein detailliertes Gedenkbuch, aber für viele Bereiche von Wissenschaft und Kultur außerhalb der Hochschulen gibt es bis heute keine systematische Dokumentation. Es fehlt eine Arbeit zur Wende in der Erinnerungspolitik mit Bezug auf die Wissenschafter. Das wird meist mit Waldheim gleichgesetzt, gewisse Avantgardebewegungen hat es aber schon vorher gegeben. Dazu zählen die Begründer des Republikanischen Club wie Silvio Lehmann. Das waren wenige, aber es gab sie. Auch Erika Weinzierl darf man hier nicht unerwähnt lassen, die schon sehr früh Position bezogen hat. Es bräuchte endlich ein differenzierteres Vokabularium, das richtig und trotzdem vermittelbar ist. Das wäre schön. Aber „Menschen jüdischer Herkunft“ sind immer noch drei Worte und viele Buchstaben und „Juden“ hat nur fünf.

Mitchell Ash, geb. 1948 in Mineola, New York/USA, Bachelor (Geschichte, Philosophie, Psychologie) am Amhurst College, Master und PhD in Geschichte in Harvard, 1977 bis 1982 Graduate Studies in Sozial- und Wissenschaftsgeschichte an der Universität Berlin. Von 1982 bis 1984 Forschungsassistent am Psychologieinstitut der Uni Mainz, anschließend bis 1999 zunächst Assistent, später Professor am Institut für Geschichte der Uni Iowa. In dieser Zeit zudem Forschungsaufenthalte in Berlin, Washington, Wien und Göttingen. Seit 1997 ist Mitchell Ash ordentlicher Professor am Geschichtsinstitut der Uni Wien. Einer seiner Schwerpunkte liegt im Bereich Wissenschaftsgeschichte.

Bild: © Universität Wien