WINA: Der erste Volksbildungsverein wurde in Wien 1887 gegründet. Recht bald gab es dann die ersten fixen Orte mit der Urania und dem Volksbildungsheim Ottakring, wobei die Urania naturwissenschaftlich und bürgerlich orientiert war und man in Ottakring auf Arbeiterbildung setzte. Aus welchem Bedürfnis heraus wurden Volksbildungseinrichtungen geschaffen?

Christian H. Stifter: Auf der einen Seite hat die Gründung der ersten Volksbildungsvereine im Wesentlichen die allgemeine Bildungsmisere zur Grundlage. Der Analphabetismus hatte sich von Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts zwar reduziert, lag aber immer noch bei über 30 Prozent in den 1880er- und 1890erJahren und betrug dann vor dem Ersten Weltkrieg an die 25 Prozent. Es gab zwar die Schulpflicht, aber wie Eduard Leisching, einer der Pioniere der Wiener Volksbildung, konstatierte: Die Rekruten beim Militär waren funktionale Analphabeten. Sie hatten zwar Lesen und Schreiben gelernt, das hatte aber in der Folge zu wenig mit Schriftkultur an sich zu tun. Hier gab es Kompensationsbedarf. Auf der anderen Seite war die Universität trotz des Aufstiegs der Naturwissenschaften und Technik eine Eliteninstitution, und Frauen war es im Grunde erst in der Ersten Republik möglich, ein Unistudium zu absolvieren. Vor dem Hintergrund der wichtigen Rolle der Wissenschaft, neuesten Erkenntnissen in allen Bereichen, vor allem aber in den Naturwissenschaften, galt es eine neue Instanz, eine Plattform zu schaffen, die eine ganz neue Form von Lernen und Lehren ermöglicht hat. Das war ein Ermöglichungsraum für eine ganze Fülle von Angeboten.

Es gab also schon zu Beginn der Volksbildung einen Spagat zwischen Wissensvermittlung über neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Basisbildung.

Christian H. Stifter: Das ist einerseits richtig, andererseits würde ich nicht von einem Spagat sprechen. Das klingt nach einer mühsamen Aktion. Man hat das sehr elegant und kreativ gelöst, indem das Angebot vertikal und horizontal schön durchgegliedert wurde in den einzelnen Einrichtungen, aber auch zwischen den Einrichtungen. Der Wiener Volksbildungsverein hatte in seinem Angebot mehr oder weniger alles: Angebote zu allen Bereichen des Wissens, aber auch zu Kunst, Kultur, Musik, zu Gesundheitsbildung, es gab Bewegungskurse und natürlich auch das, was man heute als Basisbildung versteht: lesen, schreiben und rechnen.

„Es ist schier unglaublich, wer

aller an den Volkshochschulen

gewirkt hat. Es war das Who

ist who der Zeit vertreten.“ ©Daniel Shaked

Wenn wir uns die Zeit bis zum Ende der Monarchie anschauen: Wer hat Volksbildung in Anspruch genommen, und wer hat sie finanziert?

Christian H. Stifter: Im Wesentlichen war es ein zivilgesellschaftliches Projekt, das vom reformorientierten liberalen Stadtbürgertum genauso wie von der aufsteigenden Sozialdemokratie getragen war. Das ging gegen die klerikal-konservative Obrigkeit, die sozusagen einen Deckel auf das Herrschaftswissen halten wollte. Angesprochen waren im Wesentlichen alle. Gemeint war das Volk in seiner breiten Zusammensetzung und Herkunft sowie in den unterschiedlichen weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen. Alter, Geschlecht, das hat alles keine Rolle gespielt. Das war ein ganz neuartiger, pluraler, sehr inhomogener, faszinierender Lernraum. Und das Programm ist enthusiastisch angenommen worden. 40 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen aus der Arbeiterschaft, aber auch Handelsangestellte und niedere Beamte waren vertreten. Und im Schnitt wurden die Kurse mehrheitlich von Frauen besucht, im Median waren es 55 Prozent, bei manchen Themen sogar bis zu über 70 Prozent. Es gab hier eine breite soziale Streuung.

Treibende Kräfte waren also die liberale und die sozialdemokratische Bewegung. Inwiefern hat in diesen Kurse und Bildungsangeboten der Zeitgeist eine Rolle gespielt, dass die Monarchie ein Ende zu haben hat? War das ein Katalysator?

Christian H. Stifter: Das war es ganz sicher, wobei es immer schwierig ist, solche Effekte wirkungsgeschichtlich zu quantifizieren. Rund um die Errichtung des Volksbildungsheimes Ottakring fanden zum Beispiel die ersten Demonstrationen für ein Allgemeines Wahlrecht statt. Und die Volksbildungseinrichtungen waren von den Statuten her partizipativ gestaltet, Hörer und Hörerinnen konnten über Vertrauensleute beim Programm mitbestimmen. Es war tatsächlich auch so etwas wie eine Schule der Demokratie, ein Lernort ohne soziale Scheidewände. Das gab es in der Zeit der Monarchie in dieser Form nirgendwo anders.

Das Gebäude der VHS Ottakring ist auch mit Mitteln der Familie Rothschild erbaut worden. Wie war hier insgesamt der Beitrag von jüdischen Unterstützern und Lehrenden?

Christian H. Stifter: Der Beitrag von jüdischen Künstlern, Literaten, Intellektuellen, Wissenschaftlern sowie Proponenten und Förderer war enorm. Das kann man aus heutiger Sicht nicht hoch genug schätzen.

„Das ging gegen die klerikal-konservative Obrigkeit,

die sozusagen einen Deckel auf das

Herrschaftswissen halten wollte.“

Christian H. Stifter

Können Sie hier konkrete Beispiele nennen?

Christian H. Stifter: Emil Reich zum Beispiel. Alfred Adler war mit seiner Individualpsychologie präsent. Sigmund Freud war selbst kein Vortragender, aber hat das Volksheim Ottakring als förderndes Mitglied unterstützt. Der langjährige, über zwei Dekaden wirkende Generalsekretär des Volksheims Ottakring, Richard Czwiklitzer, war mosaischen Glaubens. Er durfte 1938 gerade noch das Archiv ordnen und war dann gezwungen, seine Besitzverhältnisse der Vermögensverkehrsstelle zu rapportieren. Mimi Grossberg, die aus anderen Kontexten sehr bekannt ist und in die USA emigrieren konnte, war Bibliothekarin an der VHS Ottakring. Amelia Sarah Levetus war eine bedeutende Kunsthistorikerin, die bereits vor der Jahrhundertwende von Birmingham nach Wien übersiedelt ist. Sie war die erste Frau, die an der Universität Wien Vorlesungen gehalten hat. Levetus hat Englischkurse an der VHS Ottakring gehalten und 1900 eine wichtige Studie zu „Imperial Vienna“ verfasst. Sie ist dann hochbetagt in Wien gestorben.

Robert Streibel: Und dann wären da noch zu nennen: Elise und Helene Richter. Elisa war Romanistin und wurde als erste Frau zum Außerordentlichen Professor ernannt. Helene war eine angesehene Anglistin und Theaterwissenschaftlerin. Beide haben auch in den Volkshochschulen Vorträge gehalten und wurden schließlich von den Nazis in Theresienstadt ermordet.

Christian H. Stifter: Und auch Jean Améry, eigentlich Hans Mayer, war Bibliothekar in der Zweigstelle in der Landstraße. Es ist wirklich schier unglaublich, wer aller an den Volkshochschulen gewirkt hat. Es war das Who ist who der Zeit vertreten – man muss fast fragen: Wer war nicht dabei? Teilweise wurde nicht nur Geld gespendet, sondern ganze Bibliotheken. Und wir wissen heute aus unseren Untersuchungen, dass allein unter den Dozenten und Dozentinnen der Anteil der jüdischen Vortragenden rund 35 Prozent war. Das heißt aber nicht, dass das eine homogene Gruppe war. Hinzu kommt, dass es auch eine interessante Nachbarschaft zu Personen gab, die einem anderen Spektrum angehörten.

Die etwa zum Kreis der Bärenhöhle zählten.

Christian H. Stifter: Ja, die gab es. Sie haben an den Einrichtungen aber keine ideologisierenden Vorträge gehalten, sondern sich auf ihr Fachgebiet beschränkt.

Robert Streibel: Es ist allerdings bezeichnend, dass der Anteil der jüdischen Dozenten und Dozentinnen und Unterstützer der Volkshochschulen erst so richtig durch das Gedenken oder Erinnern an die Opfer der Shoah ins Bewusstsein rückte. Im Rahmen eines Projekts haben wir ab 2008 begonnen, die Namen der Opfer der Shoah im Bereich der Wiener Volksbildung zu eruieren.

„Es ist bezeichnend, dass der Anteil der jüdischen Dozenten

und Dozentinnen und Unterstützer der Volkshochschulen

erst so richtig durch das Gedenken oder Erinnern an die

Opfer der Shoah ins Bewusstsein rückte.“

Robert Streibel

Wie viele Ermordete gab es, wie vielen ist die Flucht ins Exil geglückt?

Christian H. Stifter: Mittlerweile haben wir in unserer Datenbank insgesamt rund 1.000 Personen, sind aber noch nicht fertig. Wobei für viele dieser Personen ihr Judentum nicht das zentrale Thema war. Auch Ludo Moritz Hartmann, die führende Gründerperson der Volkshochschulen in Wien, kam aus einem jüdischen Elternhaus, war in seinem Leben aber sehr profan durchorganisiert, das hat kaum eine Rolle gespielt.

Gab es in der Zwischenkriegszeit und im Roten Wien einen weiteren Aufschwung für die Volkshochschulen? Oder auch eine stärkere Politisierung durch die Stadtregierung?

Christian H. Stifter: Es war den jüdischen Mäzenen zu verdanken, dass die ersten Einrichtungen überhaupt ein Funding erhalten haben. Nur mit Begeisterung wäre das nicht auf die Beine zu stellen gewesen. Zu dem Zeitpunkt, an dem Karl Lueger Bürgermeister in Wien wurde, hat er sofort allen Volksbildungseinrichtungen die ohnedies minimale Unterstützung abgesprochen. Die erste tatsächliche Mitfinanzierung von kommunaler Seite her gab es im Roten Wien. Deshalb war es möglich, dass ab Mitte der 1920er-Jahre das von Beginn an gewünschte Prinzip der flächendeckenden Dezentralisierung sukzessive konkretisiert wurde. Es gab Zweigstellengründungen und einen weiteren Ausbau des Veranstaltungs- und Vortragsangebotes. Die wirkliche erste Hochblüte ist sicher in der Mitte dieses Kulturkampfes der Ersten Republik in den 1920er-Jahren im Roten Wien zu verorten.

Hat sich da dann bezüglich der vermittelten Inhalte etwas geändert?

Christian H. Stifter: Bei den Inhalten hat sich nur im Bereich der methodischen Herangehensweise etwas geändert. Man hat versucht, das Prinzip der Augenhöhe auch methodisch-didaktisch weiterzuentwickeln, man wollte zum Beispiel eine Aussprache – heute würde man sagen Diskussion – nach den Vorträgen. Das war aber auch durch auf Zettel geschriebene Kommentare möglich, die dann verlesen wurden, damit sich auch Personen beteiligen konnten, die Schwierigkeiten hatten, vor großem Publikum zu sprechen. Von den Inhalten her gab es sicherlich eine massive Ausweitung des Angebots entlang der weiter ausdifferenzierenden Wissenschaftsdisziplinen sowie Anleitungen zu praktischen Anwendungen. Alfred Adler hat nicht einfach nur individualpsychologische Vorträge gehalten, sondern auch Bezirksberatungsstellen eingerichtet, etwa an der Volkshochschule. Gleiches gilt auch für Viktor Frankl.

Waren das Therapieangebote?

Christian H. Stifter: Weniger Therapie, Existenzberatung würde man heute vielleicht sagen.

Robert Streibel: Die Volkshochschulen haben zwar durch das Rote Wien eine starke Unterstützung gehabt, aber die Angebote waren durchaus im bürgerlichen Mainstream. Das zeigt sich auch in späterer Folge. Man sieht etwa, dass durch den Eingriff der Nationalsozialisten 1938 vieles weggefallen ist, es aber trotzdem möglich war, dass manche ihre Vorträge – zwar leicht modifiziert, aber doch – die ganze Zeit über halten konnten. Manche haben auch nach 1945 weiter unterrichtet. Hier muss man fragen, ob das nur Flexibilität war oder ob es einen Bereich gegeben hat, der scheinbar ideologiefrei war. Ich bin zwar skeptisch, dass es diesen Bereich gegeben hat, aber da und dort trifft man das schon. Ein Beispiel sind Buchhaltungskurse.

Christian H. Stifter: Es gab ja gerade in den 1920erund 1930er-Jahren Anfälligkeit für autoritäre Ideologien, Anfälligkeit für völkische Ideologien, Anfälligkeit für Antisemitismus, Anfälligkeit dann ganz stark für den Anschlussgedanken, und all das bis auf das Letztgenannte trifft auf die Volkshochschulen nicht nur nicht zu, sondern es war das Prinzip des DenkenLehrens etwas, das bereits nach 1934 ganz massiv attackiert wurde. Da hat sich der Austrofaschismus ganz entspannt zurückgelehnt und gesagt, endlich können wir diese Volkshochschulen frei machen von diesem jüdischen, analytisch-zersetzenden Prinzip einer wissenschaftsorientierten Volksbildung. Den Menschen zu ermöglichen, selbstkritisch und autonom zu agieren, das wurde als eine ganz große Gefahr gesehen.

Heißt das im Umkehrschluss, dass bis 1934 Antisemitismus in den Unterrichtsangeboten und den Haltungen der Lehrenden nicht vorgekommen ist?

Christian H. Stifter: Ich habe das einmal für einen Konferenzbeitrag auf der Basis von schriftlichen Zeugnissen und anhand der Kursprogramme analysiert. Was sich mit Sicherheit feststellen lässt, ist, dass sich in den Kursen und Vorträgen anhand der Kurstitel Antisemitismus absolut nicht finden lässt. Das heißt aber nicht, dass nicht bei manchen Vorträgen zwischendurch antisemitische Äußerungen gefallen sind. Aber in der Einrichtung als solcher war Antisemitismus nicht präsent. Im Gegenteil: Von Beginn an hat man mit dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus in Wien kooperiert. Man war bereits vor dem Ersten Weltkrieg beim Ersten Antirassismus-Weltkongress in London vertreten. Ich würde sagen, ja, man vermisst aktive Vorträge gegen die Faschisierung der Gesellschaft. Aber sozusagen diese Vakzinierung, die Ludo Moritz Hartmann gesehen hat, durch kritisches Denken zu lernen, sich für demokratische Strukturen einzusetzen und für diese in der Gesellschaft einzutreten, die gab es.

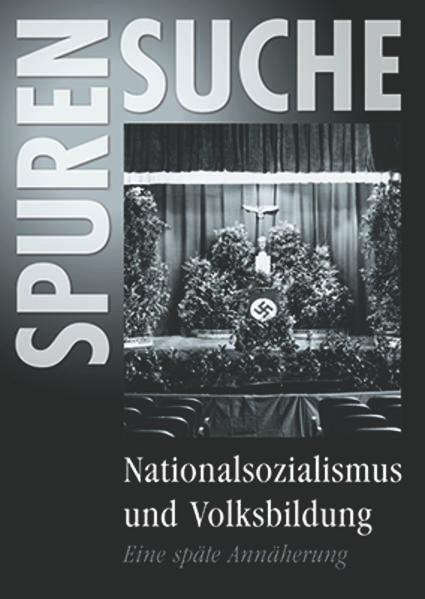

Die Wiener Volkshochschulen in der NS-Zeit

Im Band Nationalsozialismus und Volksbildung, der im Rahmen der Reihe Spurensuche erschienen ist, beleuchtet das Österreichische Volkshochschularchiv die Rolle und Funktion der Volks- beziehungsweise Erwachsenenbildung im Nationalsozialismus. Kritisch ist man zu sich selbst: Erst spät finde diese Auseinandersetzung statt. Und auch in der Sache wird in dem Band Tacheles gesprochen. Da schildert etwa der Historiker Thomas Dostal die Gleichschaltung der Wiener Volksbildungseinrichtungen nach dem „Anschluss“ 1938. Jüdische Vortragende, aber auch Hörer und Hörerinnen wurden ausgeschlossen, und auch das Programm und die Herangehensweise an den Unterricht veränderten sich. Es sei „das Ende der wissenschaftszentrierten Wiener Richtung der Volksbildung“ gewesen, so Dostal. SA-Sturmbannführer Anton Haasbauer etwa machte es sich zur Aufgabe, die Volksbildner entsprechend zu schulen. Denn, so seine Sorge: Ein Gros von ihnen stammte „noch aus der Zeit der liberalistischen Volksbildung“. Daher wurde hier eine Schulungsreihe unter dem Titel Volksbildung im Dienste der Volksgemeinschaft organisiert. Das Vortragsprogramm der Wiener Volkshochschulen umfasste in der NS-Zeit Themen wie „Adolf Hitler: Mein Kampf“, „Wegbereiter und Künder des Nationalsozialismus“, „Vom Ersten zum Dritten Reich“, „Gesundes Volk“ oder „Rassenkunde und Rassenpflege“. Die Vortragsreihe Die Juden in Wien thematisierte an sechs Abenden mit Lichtbildern die „Geschichte der Einwanderung und Ausbreitung der Juden“ sowie „ihr Eindringen in die verschiedenen Bereiche des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens“. Kurse, die der politischen Indoktrinierung dienen sollten, kamen aber meist aus Mangel an Hörern und Hörerinnen nicht zustande, schreibt Dostal. Insgesamt hatte man mit einem Teilnehmerschwund zu kämpfen: Jene Hörer, die politisch interessiert waren, boykottierten nun die Volksbildungseinrichtungen. Die Schwerpunkte des Programms lagen in der NS-Zeit beim Sprachenunterricht, bei kaufmännischen Fächern oder Praktischem wie Nähen.