WINA: Am 21. Oktober jährt sich der 90. Todestag von Arthur Schnitzler. Gerade rechtzeitig haben Sie für das Theater in der Josefstadt seinen ersten Roman Der Weg ins Freie in eine Bühnenfassung gegossen. Sie beschränken sich nicht auf eine spielbare Version des Romans, sondern reichern das Stück mit persönlichen Notizen Arthur Schnitzlers an, fügen teils originale, höchst erschreckende Stimmen der Zeit um 1900 hinzu. Der Abend heißt daher korrekt: „Susanne Wolf nach Arthur Schnitzler“. Fanden Sie den Roman nicht aussagekräftig genug?

Susanne F. Wolf: Ich finde ihn extrem aussagekräftig, ich liebe dieses Buch, man muss sich darauf einlassen. Es ist ein relativ stilles und melancholisches Buch, in dem Schnitzler Unendliches geleistet hat. Er hat hier drei Themen verwoben: eine Auseinandersetzung mit dem Künstlertum, eine hochtragische Liebesgeschichte, und er hat ein Psychogramm der Wiener Gesellschaft im Fin de Siècle geschaffen, in einem bestimmten Ambiente, jenem des Salons. Die Arbeiterschaft streift er nur am Rande. Ich bezeichne es als „einen wienerischen Tanz der Einsamkeiten auf einem Vulkan der zunehmenden politischen Extreme“.

„… sie müssten jetzt den Antisemitismus etwas einbremsen, weil dann der jüdische Herr vielleicht mehr Geld für die Stadt Wien springen lässt.“

Susanne Wolf zitiert aus Schnitzler

Schonungslos direkt breiten Sie ein Panorama des Wiener Judentums am Ende der Monarchie aus: Sie zeigen auf, wie vielfältig und teils unsicher jüdische Menschen mit ihrer jungen gesellschaftlichen Emanzipation im aufkeimenden Antisemitismus umgehen: Da begegnet man dem realistischen Zionisten, dem peinlichen Anbiederer, dem notorischen Selbsthasser oder jenen, die in der Taufe oder im kämpferischen Sozialismus ihr Heil suchen. Wenn ich den Roman nicht gelesen und nur Ihre Bearbeitung für das Theater gesehen habe, frage ich mich: Stammen diese so wissenden, präzisen Charakterisierungen von Schnitzler oder von Ihnen?

I Das stammt alles von Schnitzler, er hat mir den Boden dafür bereitet, es ist alles in den Figuren vorgezeichnet. Ich habe manches an den jüngeren Figuren politischer und kraftvoller herausgeschält, wie z. B. beim jüdischen Geschwisterpaar, Leo und Therese Golowski. Es geht ja darum, einen Stoff für die Bühne zu destillieren, spielbar zu machen, und da braucht man einen Kunstgriff, der sich vom Roman etwas entfernt. Der Arthur im Himmel möge mir verzeihen, aber manchmal braucht man Typen als theatrale Gegenstücke: wie den antisemitischen Politiker Ernst Jalaudek, großartig dargestellt von Michael Schönborn, der dem rechtsgerichteten Journalisten sagt, sie müssten jetzt den Antisemitismus etwas einbremsen, weil dann der jüdische Herr vielleicht mehr Geld für die Stadt Wien springen lässt. Echte Originalzitate der Zeit im Stück: „Lueger soll regieren, alle Juden sollen krepieren“ oder: „Wien darf kein neues Palästina werden.“

Antijüdisches zieht sich vom ersten Bild bis zum Schluss durch?

I Ja, denn das Inhumane gärt in dieser Epoche bereits, bevor es vielfältig Tragisches nach sich zieht. Im ersten Bild, in dem Salonambiente, dominiert nur kurz die „gepflegte Konversation“, ähnlich wie in einem Stück von Oscar Wilde oder Hermann Bahr – heute würde man sagen, das ist der Small Talk der Seitenblicke-Gesellschaft. Aber plötzlich kippt das Ganze in bitterernste politische Gespräche. Else Ehrenberg, die Tochter der Salonière, fragt gerade noch indigniert, „Wen interessiert denn der Antisemitismus überhaupt?“, als ihr der junge Jude Leo Golowski sogleich über den Mund fährt: „Jüdische Mitschüler werden geschlagen, jüdische Beamte sollen entfernt werden, es solle keine jüdische Zuwanderung mehr geben. Daher muss das jeden interessieren.“

Also hat sich Schnitzler zu seiner Zeit schon etwas getraut?

I Ja, und sein Roman ist sehr mutig. Was mich auch so wütend macht, ist, dass die Qualität dieses Werkes nicht erkannt wurde. Was er da alles abgebildet hat, so klug und doch sanft beschreibt, was damals schon alles hochgekocht ist. Schnitzler war kein politischer Mensch, hat sich als deutscher Dichter definiert, bekannte, nicht unter seinem Judentum zu leiden, und beobachtete haarscharf. Seine Themen sind heute genau so relevant wie vor mehr als hundert Jahren: wie weit zionistische und religiöse Ideen hilfreich sind, wie weit der Antisemitismus noch immer ein brennendes Thema ist. Daher habe ich persönliche Aussagen von Schnitzler hineingenommen, z. B. wie er mit dem Zionismus und anderen Überzeugungen umgeht. Auch seine Wut über jene Juden, die durch Anbiederung versuchen, ihr Judentum zu verleugnen. Dieser Roman ist ein echtes Juwel.

Renate Wagner, Kritikerin und Verfasserin einer Schnitzler- Biografie, steht allgemein Roman-Dramatisierungen eher skeptisch gegenüber. Zu Ihrer Fassung schreibt sie aber sehr lobend: „Die fast drei Stunden Spieldauer vergehen wie im Flug. Weil die Bearbeiterin begriffen hat, was der Autor sagen wollte.“ Haben Sie sich schon lange und viel mit den Werken von Schnitzler beschäftigt?

I Ich habe schon früh in meinem Leben viel von ihm gelesen, witzigerweise kann ich mich sogar erinnern, wo ich den Weg ins Freie „verschlungen“ habe. Aber ich gestehe, ich bin keine Schnitzler-Spezialistin. Sigmund Freud hat über Schnitzler geschrieben, er sei überrascht, wie es dem Dichter gelingt, tief in die Seelen zu blicken und diese zu erkennen. Er selbst habe sich Jahrzehnte gequält, um diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Fragt man Sie auch, wie viel Wolf und wie viel Schnitzler drin ist?

I Natürlich, ich sage meist vielleicht 60 Prozent Schnitzler? Jedenfalls habe ich mir zu Hause vor der Premiere ein Glas Sekt gegönnt – und mein Trinkspruch lautete: „Arthur, auf dich und auf mich!“ Ich fühle mich ihm sehr nahe.

Sie beharren in Ihrer Bearbeitung auf aktuelle Bezüge?

I Es ist ja erschreckend, wie jetzt in der Covid-Pandemie der Antisemitismus wieder hochkocht. Natürlich muss man das differenziert betrachten, damals und heute kann man nicht eins zu eins vergleichen. Für mich manifestiert sich die Aktualität insofern, als damals vieles schon angedacht wurde, das heute nicht nur normal, sondern salonfähig ist. Die Lueger- Zeit war eindeutig der Nährboden, auf dem sich Hitler ausbreiten konnte, und vieles von dem, worauf wir heute beharren, z. B. keine Zuwanderung, dass die Neuankömmlinge Deutsch lernen sollten – selbstverständlich hilft es, die Landessprache zu können –, wurde als Forderung mit Drohpotenzial geäußert. Es ist noch nicht so lange her, dass fast jede Woche judenfeindliche Aussagen ganz selbstverständlich getätigt worden sind, während Schwarz- Blau regierte. Das Thema ist erschreckend gegenwärtig, man darf es nicht wegschmeicheln.

Schnitzler hat Wiens Bürgermeister Lueger sehr früh durchschaut.

I Bei seiner Verachtung für die Politik rührt Schnitzler an vielen Dingen, die uns an heute gemahnen. Er hat Lueger verachtet, weil er rechtspopulistisch agierte, aber gleichzeitig tarockierend mit jüdischen Geschäftsleuten am Tisch saß. Dieses unethische Verhalten hat ihn wild gemacht. Die Phrasen, die gedroschen wurden, hat er auf wunderbare Weise offen gelegt.

Kann die heutige Jugend 90 Jahre nach Schnitzlers Tod noch etwas damit anfangen?

I Ich bin überzeugt davon, dass man Geschichte nur über Geschichten-Erzählen verstehen kann. Die Bühnenfiguren sind natürlich historisierend. Aber die Seelenklänge berühren immer noch, auch die politischen Farben tragen wir bis heute in uns. Ebenso zeigen seine sensiblen Beschreibungen der Frauen auf, was unsere Vorgängerinnen erlitten und erlebt haben. Frauen stehen noch immer im Schatten der Männer, vieles ist schon erreicht, aber vieles noch ein weiter Weg. Die Bindungsangst, die Emanzipation, oder wie viel Freiheit lässt man einander, was ist Freiheit überhaupt und, ganz wichtig, was – und wo – ist Heimat? Schnitzlers Themen sind in ihrer Allgemeingültigkeit unübertroffen.

Bei einigen Zeitgenossen Schnitzlers, darunter Hugo von Hofmannsthal, und auch bei Werner Welzig, Herausgeber seiner Tagebücher, verursachte der Weg ins Freie echte Verstimmung. Auch nach der Premiere am Theater in der Josefstadt herrschte unter einigen Besuchern eine gewisse Beklemmung und Reserviertheit: Ich vermute, dass das Thema auch heute vielen zu nahe kommt oder irgendwie peinlich ist. Stimmt mein Eindruck?

I Ich bin an dieses Thema nicht blauäugig herangegangen: Es war und ist mir wichtig, dass es aufrüttelt. Ich hatte eine Bandbreite an Reaktionen, Ich erlebe Unterschiedlichstes, manche Zuschauer*innen können nichts damit anfangen. manche sind ergriffen und sehr berührt. Durch die Fokussierung auf die jüdische Thematik wusste ich, dass es eine Gratwanderung wird.

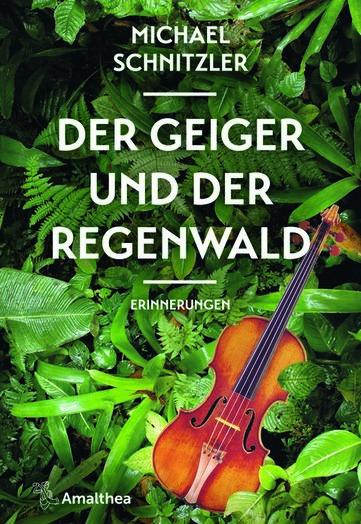

Michael Schnitzler: Ein Leben für Musik und Natur

„Sind Sie verwandt mit Arthur Schnitzler?“ Das war sicher die häufigste Frage, die dem 1944 in Berkeley/USA geborenen Michael Schnitzler in seinem Leben gestellt wurde. Der geduldige Enkel verwies immer wieder darauf, dass er seinen berühmten Großvater nicht gekannt hatte, weil dieser 1931 gestorben war. Jene Erinnerungen, die Michael an seine weit verzweigte Familie hat, sind jetzt unter dem Titel Der Geiger und der Regenwald im Amalthea Verlag erschienen. Michael Schnitzler, der 50 Jahre lang Konzertmeister der Wiener Symphoniker war, arbeitete auch als Violinprofessor und gründete das Haydn-Trio Wien, mit dem er Jahrzehnte auf den Bühnen der Welt auftreten sollte. Doch sein persönliches Paradies entdeckt er 1989 im Regenwald von Costa Rica, wo er die sanften Klänge der Violine gegen die Rufe von Brüllaffen und Papageien tauscht. Der von ihm initiierte „Regenwald der Österreicher“ ist heute sein zweites Zuhause, wo er sich leidenschaftlich für den Erhalt der Natur und der Artenvielfalt einsetzt. Seit 2005 betreibt er die Esquinas Rainforest Lodge im Süden des Landes.

Michaels Vater Heinrich (1902–1982) war der einzige Sohn des Dichters. 1934 heiratete er die neun Jahre jüngere, wohlhabende Industriellentochter Lilly von Strakosch. „Nach der Hochzeit zogen meine Eltern in die Villa, die mein Großvater Arthur 1910 in Währung gekauft hatte: Sternwartestraße 71“, schreibt der Enkel. „In diesem Haus lebte mein Großvater bis zu seinem Tod 1931. In seinem Arbeitszimmer befand sich auch sein gesamter Nachlass – Manuskripte, Briefe, Skizzen, Tagebücher. Als meine Eltern 1938 quasi über Nacht fliehen mussten, ließen sie ihren gesamten Besitz zurück.“ Die komplizierte und spannungsgeladene Geschichte dieses Nachlasses wurde erst 70 Jahre später geklärt. Michael Schnitzler berichtet in seinem anekdotenreichen, lesenswerten Buch u. a. über eine Schlagzeile auf der Titelseite der Wiener Zeitung am 7. August 1944, als er in Oakland geboren wurde: „Adolf Hitler: Zuversichtlich wie noch nie.“ Vater Heinrich war Schauspieler und Theaterregisseur, zuerst im Exil am Broadway. Ab der Rückkehr nach Wien 1957 inszenierte er am Theater in der Josefstadt, dessen Vizedirektor er zwei Jahre später wurde. „Auch wenn nie über die politische Vergangenheit geredet wurde, war das Verhältnis zu ehemaligen Nazis im Ensemble angespannt“, weiß Michael Schnitzler. „Er war ein Regisseur der alten Schule, galt als werktreuer, gewissenhafter Nestroy-, Strindberg- und Tschechow- Regisseur und wurde ‚Meister der Zwischentöne‘ genannt – und natürlich war er prädestiniert, Stücke seines Vaters zu inszenieren.“