Simonsohn nimmt die Leserin und den Leser mit auf die Reise durch ihr Leben: eine glückliche Kindheit in Olmütz, obwohl nicht mehr Teil der k.u.k. Monarchie, dennoch noch Wienerisch geprägt, sie besucht die Deutsche Schule. Dann wird ihre Schulzeit jäh unterbrochen. Wegen ihres illegalen Engagements im Rahmen einer zionistischen Gruppe wird sie verhaftet, man wirft ihr vor, Kommunistin zu sein. Wochen der Einzelhaft setzen ihr hart zu.

„Man geht nicht unversehrt durch die Hölle. […]

Die Hölle bleibt in uns drinnen.“

Trude Simonsohn

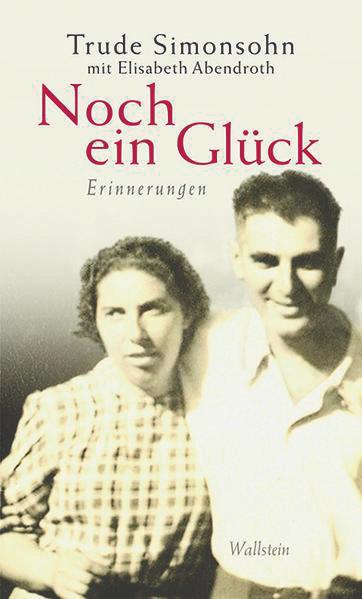

Die nächste Station ist Theresienstadt, dort kümmert sie sich um Kinder, dort lernt sie ihren späteren Mann kennen.

Auschwitz überlebt sie, allerdings ohne sehr genaue Erinnerungen. „Ich weiß auch nicht, wie lange ich in Auschwitz war. Ich vermute, sehr kurz, aber ich weiß es nicht. Viel später, als ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe, wurde ich gefragt, wie ich mir diese Amnesie erkläre. Da ist mir klargeworden: Wenn man sehr große körperliche Schmerzen hat, kann es geschehen, dass man ohnmächtig wird. Das ist ein Segen. Man spürt die Schmerzen nicht mehr. Ich glaube, dass auch die Seele ohnmächtig werden kann.“

Und so ist das Interessante an diesen Erinnerungen vor allem das, was die Erzählerin im Dunkeln lässt, was sie nicht erzählt. Man merkt, Gefühle lässt sie nicht mehr an sich heran. Das wird auch spürbar, wenn sie schildert, dass sie sich kaum an ihre erste Liebe erinnern konnte. Später in ihrem Leben, als sie diese wiedertraf, sollte das zu einem Zerwürfnis zwischen den beiden führen.

„Man geht nicht unversehrt durch die Hölle“, hält sie an einer Stelle fest. Und an einer anderen: „Die Hölle bleibt in uns drinnen.“ Besonders schmerzhaft zu lesen sind jene Passagen, in denen sie über ihren Sohn Mischa schreibt. „Ich fürchte, ein wenig von der Hölle, die unsere Seelen nie ganz freigegeben hat, haben Bertl und ich an unseren Sohn weitergegeben.“

Demgegenüber steht ein Leben voll Engagement für andere: In Theresienstadt betreute Trude Simonsohn Mädchen, nach Kriegsende leistete sie Flüchtlingshilfe in der Schweiz, später kümmerte sie sich dort um traumatisierte jüdische Kinder. In Deutschland war sie viele Jahre in der Sozialarbeit der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt tätig. Das spiegelte sich auch in den Nachrufen wider: Sie sei „eine bemerkenswerte, herausragende Frau“ gewesen, „die stets zum Wohle ihrer Mitmenschen gehandelt hat“, sagte Salomon Korn, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Und Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, meinte: „Ich habe noch nie so einen starken und lebensfröhlichen Menschen gekannt.“