Amsterdam ist so etwas wie der Inbegriff einer offenen europäischen Stadt. Gender-Diversität begegnet man hier auf Schritt und Tritt, rund um die Coffee Shops verbreitet sich der typisch süßliche Cannabisgeruch, und es wird durch die Straßen geradelt, was das Zeug hält. Geschäfte haben an sieben Tagen in der Woche geöffnet, bezahlt wird nahezu überall nur mehr bargeldlos. Das befördert dann auch eher skurrile Situationen, wenn etwa der Euro, der im Museum für die Aufbewahrung des Rucksacks verrechnet wird, nur mit Karte beglichen werden kann. Die verschmähte Euromünze wanderte wieder zurück ins Geldbörserl und ließ mich doch die Frage stellen: Wo sind die Grenzen des Sinnvollen?

Aber auch andere Grenzen werden hier ausgelotet. Da ist auf der einen Seite der Geist von Anne Frank, der einem auf Schritt und Tritt begegnet. Das jüdische Mädchen aus Deutschland, geboren 1929 in Frankfurt am Main, war nach der Machtübernahme durch die Nazis mit ihrer Familie nach Amsterdam gezogen. In den ersten Jahren im Exil war ein normales Alltagsleben möglich, doch in den 1940er-Jahren änderte sich auch in den Niederlanden die Lage. Ab 1942 konnten sich die Franks zunächst erfolgreich in einem Hinterhaus in der Prinsengracht verstecken, 1945 starb Anne Frank schließlich dennoch in Bergen-Belsen.

Heute fungiert dieses viel zu früh verstorbene Mädchen, durch ihr postum veröffentlichtes Tagebuch eines der weltweit bekanntesten Opfer der Nationalsozialisten, als eine Art Ikone der Stadt. Das AnneFrank-Haus ist eines der meistbesuchten Museen der Stadt, Tickets müssen Wochen im Vorhinein online gebucht werden. Didaktisch hat sich das Museum über die Jahre kaum verändert: Hier wandelt der Besucher in den Räumen, von denen Anne in ihrem Tagebuch erzählt. Wo ist das Regal, hinter dem sich die steile Treppe hinauf zu den heimlichen Räumen befindet? Wo schlief Anne, wo ihre Schwester?

In der Nähe des Museums findet sich eine Statue von Anne Frank, ein 1977 vom Bildhauer Mari Andriessen geschaffenes Kunstwerk. Ob es in seinem Sinn ist, dass hier heute Touristen Selfies von sich und der Skulptur des NS-Opfers machen? Grenzwertig auch die Wachsfigur des Mädchens in der Amsterdamer Dependance von Madame Tussauds. Aber es kommt noch schlimmer: Postkarten im Pop-Art-Design stecken auf den Kartenständern der Souvenirshops. Da mündet die Vergangenheitsbewältigung inzwischen in die Ikonisierung des NS-Opfers Anne Frank, die auch der touristischen Vermarktung dient.

Wer das Postkartensujet in natura sehen möchte, der fährt in den Norden der Stadt. Dort befindet sich das Straat Museum, das in einem früheren Lagerhaus Street Art präsentiert. Wer urbane Straßenkunst mag, kommt hier voll auf seine Rechnung. Nur das 240 Quadratmeter große Graffito neben dem Eingang des Museums hinterlässt einigermaßen ratlos. Gestaltet wurde es 2016 vom brasilianischen Künstler Eduardo Kobra. Er hat das weltbekannte Foto des Mädchens in kleine bunte Kästchen zerlegt und mit dem Schriftzug „Let me be myself“ versehen. Was will uns, den Betrachtern und Betrachterinnen, dieser Satz allerdings sagen? Wäre „Let me live“ nicht passender gewesen? So mutet die Parole eher wie ein Beitrag zu den allerorten dieser Tage so beliebten Identitätsdebatten.

Womit ich beim nächsten Stichwort bin: #identities. Tropenmuseum nennt sich heute jenes Haus, das 1864 zunächst in Haarlem begründet wurde und 1910 in den Osten Amsterdams übersiedelte.

Hier ist nichts schwarz und weiß, hier wird die funktionierende

Koexistenz von Israelis und Palästinensern gezeigt.

Der Zweck: über das Leben in den niederländischen Kolonien zu informieren. Gleich im ersten Raum setzt sich das Museum heute mit seiner schwierigen Geschichte auseinander. Hier werden Fragen verhandelt, wie jene, ob es sich bei den Museumsobjekten allesamt um geraubte Gegenstände handelt. Oder ob es heute okay ist, einen Schrumpfkopf – also einen menschlichen Schädel – auszustellen.

Mansou werden als Ausstellungsobjekt unkommentiert im Tropenmuseum in Amsterdam ausgestrahlt. Lässt man ihre Texte übersetzen, so sind sie

in ihrer Agression sehr klar.

Es wäre wünschenswert, würde sich das Museum heute zur Gänze mit Fragen dieser Art beschäftigten. Stattdessen wird der Umgang mit anderen Kulturen ausgestellt, mit durchaus positiven Ansätzen – doch wie so oft sitzt der Teufel im Detail. Da ist zum Beispiel die Ausstellungskoje zum Thema Schrift. Darin zu sehen ein grünes T-Shirt mit einem in Schwarz aufgemalten arabischen Text. Der erklärende Text dazu: „Grünes T-Shirt. ‚Ich sehne mich nach dem Brot meiner Mutter, dem Kaffee meiner Mutter‘ steht in klassischer Schrift auf diesem T-Shirt und bezieht sich auf die ersten Zeilen eines der bekanntesten Gedichte von Mahmud Darwish (1941–2008). Er wurde als Dichter des palästinensischen Freiheitskampfes berühmt. Die Tatsache, dass junge Hipster seine Texte tragen, beweist, wie populär seine Poesie immer noch ist.

Der Israel-Palästina-Konflikt begegnet einem noch zwei weitere Male in diesem Museum – und von Station zu Station wundert man sich mehr, was erstens dieses Thema in einem Haus zu suchen hat, das sich mit der Kolonialgeschichte der Niederlande auseinandersetzt, und zweitens, warum es zu der palästinensischen Position so gar kein Gegennarrativ gibt. Objektivität? Multiperspektivische Erzählung? Fehlanzeige.

In einem Pavillon, der sich mit dem Thema kulturelle Aneignung befasst, wird ein Social-Media-Posting ausgestellt. Der Begleittext trägt die Überschrift „Hummus-Krieg“. Während Israel Hummus als Nationalgericht vermarkte, würden Palästinenser sagen, Israel habe nicht nur ihr Land gestohlen, sondern auch ihr Essen, wird dazu erläutert.

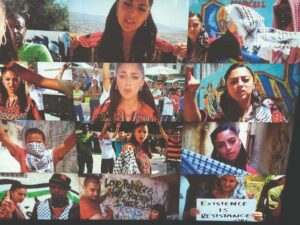

Und im Museumsbereich, der sich mit traditioneller Kleidung beschäftigt, findet sich ein kurzes Video in Dauerschleife. Es zeigt die britisch-palästinensische Rapperin Shadia Mansour und einen Ausschnitt aus ihrem Song Al Kufiyee – auf Arabisch. Eine englische Übersetzung liefern die Ausstellungsmacher nicht mit. So bleiben dem nicht des Arabischen mächtigen Besucher nur bunte Bilder aus Jerusalem. Die Künstlerin inszeniert sich hier in traditionellem Gewand und umgibt sich mit Kindern. Präsent ist auch das so genannte Palästinensertuch.

ihrem Wohnzimmer, by Iris Hassid, Ramat Aviv (2014-2020).

Auch der Begleittest erklärt nichts zum Inhalt des Videos. Dafür wird festgehalten: „Aktivisten auf der ganzen Welt nutzen eine Reihe kreativer Methoden, sowohl traditionell wie auch modern, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Sie kombinieren soziale Medien mit alter Kunst und Popkultur mit traditioneller Kleidung. Mansour singt ihre mitreißenden Texte in traditioneller Kleidung, um ihr Engagement für die palästinensische Sache zu demonstrieren. Und als Zeichen der Vergebung für die Verbrechen der Vergangenheit.

Googelt man dann nach dem Museumsbesuch die Lyrics des hier präsentierten Songs und lässt den arabischen Text durch Übersetzungssoftware laufen, zeigt sich: Der Text ist in seiner Aggression sehr klar. Da heißt es etwa an einer Stelle: „Wir reiten mit erhobenem Mittelfinger zu den Zionisten.“ Und an anderer: „Sie ahmen uns mit ihrer Kleidung nach. Dieses Land ist nicht genug für sie. Sie sind gierig auf Jerusalem.“

Al Kufiyee hat Mansour gemeinsam mit dem Rapper M-1 aufgenommen. Er begleitete 2009 einen Konvoi der britischen Hilfsorganisation Viva Palestina, der Hilfsgüter nach Gaza brachte. Proponenten dieser NGO waren im selben Jahr unter Terrorismusverdacht geraten, die Spendeneinnahmen sanken daraufhin drastisch. Mitglieder der Organisation beteiligten sich 2010 auch an der Flotilla nach Gaza. Von all dem erfährt der Museumsbesucher nicht. Welche Geschichte wird hier also erzählt?

Welche Position untermauert? Man gewinnt leider den Eindruck, dass, quasi um die eigene koloniale Vergangenheit ein Stück zu relativieren, hier mit dem Finger auf Israel gezeigt wird. Das mutet gerade im Kontext eines Museums, das sich mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit Identität auseinandersetzt, allerdings grotesk. Doch andererseits – nun sind wir gedanklich wieder in Kassel – fügt es sich ein in ein anderes Bild.

Tel Aviv (2014-2020).

Da ist etwa der kamerunische Historiker und Politikwissenschafter Achille Mbembe, der sich mit Postkolonialismus und strukturellem Rassismus befasst. Er vergleicht Israel mit dem Apartheidsystem Afrika – und stellt auch das Existenzrecht Israels in Frage. Der israelische Soziologe Natan Sznaider hält dazu in seinem aktuellen Buch Fluchtpunkte der Erinnerung fest, eine der großen Fragen des 21. Jahrhunderts sei, welche Minderheit zur universalen Kategorie werde, zum Symbol für Vertreibung: „Sind es die Juden und damit der Versuch ihrer Vernichtung oder […] die Schwarzen, die Nichtweißen, die, wenn man Mbembe folgt, im Mittelpunkt der Weltgeschichte stehen?“ Während Israel aus österreichischer und deutscher Sicht Juden das Überleben ermöglichte, ist es aus der Perspektive des globalen Südens heute so etwas wie ein Kolonialstaat, der Millionen Palästinenser vertrieb. Damit vermischt sich der Kampf gegen Rassismus mit Antisemitismus, der als Israel-Bashing daherkommt. Doch Amsterdam kann auch anders. Das Jüdische Museum, dessen Dauerausstellung zwar etwas bieder daherkommt, präsentierte diesen Sommer eine spannende Sonderausstellung, die ein ganz anderes Bild Israels zeichnete. A Place of our own zeigte Fotografien der israelischen Fotografin Iris Hassid, die palästinensische Studentinnen in Tel Aviv proträtierte. Hier ist nichts schwarz und weiß, hier wird die funktionierende Koexistenz von Israelis und Palästinensern gezeigt. Solche Einordungen sucht man im Tropenmuseum leider vergeblich. Und so bleibt am Ende dieser Reise ein etwas schaler Nachgeschmack.