DR. EDDA FUHRICH, GEB. LEISLER, studierte Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Archäologie in Wien und schloss ihre Studien mit einer Dissertation über Hermann Bahr ab. Von 1968 bis zu dessen Schließung im Jahr 1995 leitete sie die Wiener Zweigstelle der Max Reinhardt Forschungs- und Gedenkstätte. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Salzburger Kollegin Gisela Prossnitz kuratierte sie über 50 Ausstellungen und publizierte zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Beiträge über Max Reinhardt und dessen Wegbegleiter:innen. Anlässlich des 100. Geburtstages von Max Reinhardt gestalteten Edda Fuhrich und Gisela Prossnitz eine Jubiläumsausstellung, die über ein Jahr lang weltweit tourte. Nach der von den Salzburger Festspielen veranlassten Schließung der Gedenkstätte und der Übernahme aller Unterlagen in deren Archiv war Fuhrich bis 2005 als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Wiener Instituts für Theaterwissenschaft tätig, 2004 kuratierte sie im Wiener Theatermuseum die viel beachtete Großausstellung Max Reinhardt und Österreich – ein ambivalentes Verhältnis und war in den folgenden zehn Jahre an unterschiedlichen Nachlassprojekten des Theatermuseums beteiligt.

Ganz Österreich ist in diesen Wochen im Max-Reinhardt-Fieber. Ganz Österreich? Nicht wirklich, denn, so scheint es, die erinnerten Wirkungskreise des Welttheatermachers, der vor 150 Jahren nahe Wien geboren wurde und vor 80 Jahren in New York starb, sind hierzulande eher beschränkt auf zwei immer wiederkehrende Orte: die Salzburger Festspiele und das Wiener Theater in der Josefstadt. Wenig bis gar nichts hört man – mit Ausnahme vielleicht noch des Max Reinhardt Seminars – von Reinhardts zahlreichen weiteren wichtigen und wegweisenden Projekten und Theaterunternehmungen in Wien, vor allem aber international. Eine Tatsache, die eine der weltweit renommiertesten Reinhardt-Forscherinnen und langjährige Leiterin der Wiener Dependance der Reinhardt Forschungs- und Gedenkstätte, Edda Fuhrich, in einem Sommergespräch mit WINA scharf kritisiert. Einen „Rückblick mit Weitblick“ würde sich die erfahrene Theaterhistorikerin wünschen, gerade wenn es um jemanden wie Max Reinhardt geht, dessen Schaffen so vielfältig wie prägend für Generationen, dessen Verhältnis zu Österreich so facettenreich wie ambivalent war – und wohl noch ist. „Das, was ich derzeit an Jubiläumsprogrammen sehe, nähert sich in keiner Weise dem vielfältigen Schaffen Reinhardts“, konstatiert Fuhrich gleich zu Beginn unseres Gesprächs nicht ohne berechtigte Wehmut und hält fest: „Reinhardts Theaterkosmos war weltumspannend, und es ist sehr bedauerlich, dass von seinen vielen Schöpfungen und Neuerungen für das Theater nur ein so kleiner Teil übrig geblieben ist, noch dazu, wo sowohl die Salzburger Festspiele wie das Theater in der Josefstadt Projekte waren, denen er sich erst widmete, als er schon in der Mitte seines Lebens war. Davor gab es bereits unendlich viel – de facto das meiste von dem, was Reinhardt überhaupt zu diesem ,Erneuerer des Theaters‘ machte.“

Historische Zufälligkeiten. Doch wo lagen eigentlich die privaten wie künstlerischen Wurzeln Reinhardts? Schon allein sein Geburtsort lässt aufhorchen: Baden bei Wien. „Man nimmt an, dass seine Mutter mit der Schwester von Max Reinhardts Vater hier auf einem kurzen Sommerfrische-Abstecher war. Warum sie das gerade um ihren Geburtstermin machte, bleibt bis heute unerklärt, aber schon allein das ist eine historische Zufälligkeit, die so typisch ist für Reinhardts weiteren Lebensweg.“ Wenig bis gar nicht, erzählt Fuhrich, ist aber auch bekannt, dass Baden aus einem weiteren Grund für Max Reinhardt von großer emotionaler Bedeutung werden sollte: „1929 starb hier sein Bruder Edmund, für Reinhardt der vermutlich wichtigste private wie künstlerische Vertraute seines Lebens. Edmund ist den wenigsten überhaupt ein Begriff, und wenn ja, dann als der Bruder im Hintergrund, der das Geld beschaffte und Reinhardt das Imperium ermöglichte – doch es war wesentlich mehr: eine Seelenverwandtschaft. Baden war damit für Reinhardt nicht nur der Ort seiner Geburt, sondern auch der Ort seines größten Verlustes. Und so spielt diese kleine Stadt eine ganz große Rolle in seinem Leben.“

Schauspieler statt Angestellter. Max Reinhardt wächst gemeinsam mit seinen Eltern und seinen sieben Geschwistern in der Wiener Gumpendorfer Straße auf. „Es war also nicht das, was man auch gerne behauptet: dass es eine großartige oder gar künstlerisch geprägte Kindheit war. Sein Vater hatte zweimal Bankrott gemacht, die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen, die Mutter arbeitete als Weißnäherin, der Vater als Angestellter bei einem Bekannten, und Reinhardt selbst musste die Bürgerschule frühzeitig verlassen und als Banklehrling zu arbeiten beginnen, um zum Familieneinkommen beitragen zu können.“ Fuhrich hält die Tatsache, dass Max Reinhardt eben nicht aus den finanziell, aber auch intellektuell „gehobenen“ Wiener Kreisen kam, für wesentlich, um dessen künstlerisches Verständnis und seine bald schon international aufsehenerregende Arbeitsweise besser zu verstehen: „Reinhardt war ein eher stiller Mann, wenn auch nicht scheu, ein guter Beobachter und vor allem ein hervorragender Zuhörer. Und genau aus diesem Zuhören, Zuschauen und dem, was er aus seinen Beobachtungen heraus künstlerisch gestalten konnte, wurde die prägende Handschrift Reinhardts.“ Diese Fähigkeit setzte Max Reinhardt vorerst jedoch noch nicht als Regisseur, sondern als vielbeachteter Nachwuchsschauspieler ein – und das, weiß Fuhrich, zeittypisch auf den so genannten Provinz- und „Schmieren“- Bühnen, die für fast alle Theater-„Stars“ von einst zum Sprungbrett wurden. „Es war kein ,großer Anfang‘ – auch das sollte, wenn man sich mit der faszinierenden Biografie Reinhardts beschäftigt, bedacht werden.“

TIPP:

Lese auch Max Reinhardts letzter Jedermann

Künstlerische Heimat Berlin. Wie Reinhardt um 1900 in das „Who is Who“ der Wiener künstlerischen Kreise kam, auch darüber gibt es bis heute mehr Vermutungen als belegbare Nachweise, es war aber mit einiger Sicherheit sein früher Förderer Hermann Bahr, der ihn wohl mit einigen der wichtigsten Repräsentanten des Wiener Fin de Siècle bekannt machte. „Das wiederholt sich übrigens dann auch in Berlin“, erläutert Fuhrich, wohin Reinhardt – nach einem einjährigen Engagement am Salzburger Landestheater – im Jahr 1894 auf Einladung Otto Brahms ging. Mehr als es Wien je sein würde, wurde Berlin in den kommenden drei Dekaden zu Reinhardts künstlerischen, aber auch privaten Heimat. „Berlin hat ihn ,gemacht‘“, fasst es Edda Fuhrich pointiert zusammen und erzählt weiter: „Man muss ganz klar sagen, dass die nun folgenden Jahre in Berlin – und bis in die 1920er-Jahre hinein – jenen ,großen‘ Reinhardt darstellen, von dem wir in Österreich im Grund erst ab dem Ende dieser vor allem gesamteuropäischen Theatererfolgsgeschichte mehr wissen wollen.“ Bereits ab der Jahrhundertwende arbeitete er an Projekten und Konzepten, die aufhorchen ließen – nicht zuletzt von 1901 bis 1903 mit seiner Truppe „Schall und Rauch“, die man mit heutigen Zuschreibungen wohl als „Freie Gruppe“ bezeichnen würde. „Es war eine freie Experimentiergruppe“, betont auch Fuhrich, „und mehr noch: Er verließ bald darauf das Festengagement am Deutschen Theater – und damit jenen Karriereweg als Schauspieler, den sein Mentor Otto Brahm für ihn vorgesehen hatte. Als man diesen später einmal fragte, was er zu Reinhardt sage, soll Brahm geantwortet haben: ,Als Regisseur: ja, gut – aber als Schauspieler wäre er exzellent geworden!‘“ 1902 begann mit der Gründung des (Kleinen) Theaters Unter den Linden Reinhardts Weg zur Weltkarriere als Regisseur und Theaterleiter. Im Laufe der Jahre übernahm er nicht weniger als ein Dutzend Berliner Bühnen, von denen einige in seinem Privatbesitz standen, andere von ihm gepachtet wurden, alle jedoch von seinen künstlerischen Visionen geprägt wurden. Und Wien? „Da hat er gerne Gastspiele mit seiner Truppe, mit dem Kleinen Theater, mit dem Deutschen Theater, mit den Kammerspielen gemacht. Das erste Theater in Wien, in dem er 1901 gastierte, war übrigens die Josefstadt.“

Es folgten zahlreiche Gastspiele an so unterschiedlichen Orten wie der Rotunde oder dem Zirkus Busch im Wiener Prater, dem Theater an der Wien und dem Deutschen Volkstheater, er gastiert am Raimundtheater, präsentiert sich an der Volksoper als hervorragender Operettenregisseur und, damals bereits im Zuge seiner Bemühungen um ein „Wiener Haus“, bespielte den Redoutensaal der Wiener Hofburg mit Goethes Stella.

„Diese blinde Bewunderung ist mit ein Grund,

warum man sich heute kaum noch irgendwo

ernsthaft mit Max Reinhardt beschäftigt.“

Edda Fuhrich

Ende der 1920er-Jahre – damals war er bereits dabei, sich von Salzburg der Josefstadt zu verabschieden – folgten wieder neue urbane Bespielungskonzepte für den Wiener Karlsplatz während der Wiener Festwochen und eine vielbeachtete Dantons Tod-Inszenierung schließlich im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Nach Wien „zurück“ sehnte sich Reinhardt in all diesen Jahren nie, auch wenn er hier gerne zu Gast war und viel versuchte. Fuhrich: „Er sehnt sich auch nicht nach Berlin zurück, als er es mit dem Machtantritt Hitlers Anfang 1933 für immer verlassen muss; und er weint später noch nicht einmal dem Theater in der Josefstadt nach“, in dem er schon ein Jahr nach dessen Neueröffnung in seiner künstlerischen Leitung nur noch „Gast im eigenen Haus“ gewesen war.

Reinhardt war ein Europäer und ein Weltbürger im modernsten Sinn des Wortes. „Ich habe vor Langem einmal eine Rede mit den Worten begonnen, ,Reinhardts Heimat war die Bühne‘, und dieser Ansicht bin ich noch heute. Man kann und darf ihn nicht vereinnahmen, weder an einem konkreten Ort noch in ästhetischer Hinsicht, dafür war es zu wandelbar, zu vielfältig ausgerichtet und letztlich auch zu wenig greifbar. ,Mein Vater gehört niemandem‘, hat auch einmal sein Sohn Gottfried gesagt“, erläutert Fuhrich.

Zu diesem Zeitpunkt ging es bereits um die Frage, wo sein kurz zuvor, am 31. Oktober 1943, in New York verstorbener Vater begraben werden sollte – Wien, Berlin, Salzburg: Alle riefen nach „ihrem“ Reinhardt, doch die Familie entschloss sich letztlich, ihn, den jüdischen Exilanten, da zu begraben, wo er angekommen war, in seiner letzten, amerikanischen „Heimat“– und auf dem Westchester Hills Cemetery, auf dem heute mit George Gershwin und Lee Strasberg zwei weitere „Giganten“ des 20. Jahrhunderts begraben sind.

von 1920 und damit sich selbst.© ullstein bild – Atelier Balassa / Ullstein Bild / picturedesk.com

Zurück nach Wien. War die Stadt bis 1914 ein von Reinhardt sehr wohl immer wieder gern besuchter Gastspielort, so änderte sich die Situation schlagartig mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges: Reinhardt versuchte nun vor allem in jenen europäischen Staaten zu gastieren, die vorrangig nicht zu den Kriegsteilnehmern zählten; und wieder schlug er damit einen für ihn richtigen Weg ein, der ihm später, legt Fuhrich dar, „ermöglichte festzuhalten, dass er ,deutsches‘, nicht österreichisches: ,deutsches Theater‘ im neutralen Ausland vertreten hatte. Das war ein Kapital, das ihm nicht zuletzt auch nach Kriegsende und schließlich in den USA wesentlich helfen sollte.“ Man könnte dieses zugleich theater- wie gesellschaftspolitische Agieren auch als „Friedensangebot“ definieren, weiß Fuhrich Reinhardts damalige Haltung zu interpretieren, und so war auch das ab 1917 von ihm verfolgte „Salzburger Projekt“ in seinen eigenen Worten ein solches „Friedenswerk schon jetzt, im Kriege“, an dem er an die drei Jahre feilte – und letztlich in seinen eigenen Augen scheiterte. Noch in diesen Jahren wollte er weder für immer nach Wien noch nach Salzburg. „Eigentlich wollte er damals in die Schweiz“, lacht Fuhrich und verweist auf ein weiteres unrealisiertes Projekt: das Dreistädtetheater, an dem neben Wien und Berlin auch München und, in einer der vielen Versionen, schließlich auch Salzburg beteiligt hätten sein sollen. Ein Wien beinhaltendes „Festspielkonzept“ begleitete Reinhardt bereits seit der Jahrhundertwende, zuerst mit Bahr, später mit Hugo von Hofmannsthal. Woran dieses sicherlich größte seiner europäischen Projekte letztlich scheiterte? „Am Antisemitismus“, ist sich Fuhrich sicher und korrigiert sich gleich darauf selbst ergänzend: „Auch am Antisemitismus. Denn als ,großer Guru‘ des Theaters, als reisender Theatermagier, als unsteter Künstler war er in den Augen Wiens nicht der ,richtige Mann‘, nicht zuletzt für das Burgtheater, insofern als er ,neuen Wind‘, modernes Theater – und damit eine andere ,Aura‘ an das Haus gebracht hätte. Das wollte Österreich partout nicht – auch von jüdischer Seite nicht. Und genau in diesem Moment, in dem ihm das Haus am Ring verwehrt bleibt, beginnt Reinhardt mit der hartnäckigen Suche nach einem ,Wiener Haus‘. Er wollte sich um 1920 schlichtweg wieder einmal neu erfinden. Da kamen Salzburg und zeitgleich Wien nur zu gelegen, aber er realisierte zur selben Zeit, heute kaum noch in Erinnerung, auch so gigantische Produktionen wie Strindbergs Traumspiel in Stockholm – auf Schwedisch.“

1924 wurde es schließlich – nachdem ihm sein Bruder Edmund beinahe schon das Deutsche Volkstheater gesichert hatte – das kleinere Theater in der Josefstadt. Reinhardt blieb auch während seiner Wiener und Salzburger Tätigkeiten in den folgenden Jahren seinen europäischen Projekten treu, dazu kamen mit erhöhter Intensität ab den 1920er-Jahren wiederholte und immer längere Gastspielreisen in die USA, 1937 ein letztes Mal – von dieser Reise kam er nach dem „Anschluss“ nicht mehr zurück nach Wien. Nach Berlin konnte er schon lange nicht mehr.

„Das Einzigartige an ihm war, dass er aus den Schauspieler:innen genau das hervorholen konnte, das er beobachtet hatte und das genau das ,Richtige‘ war – sowohl für seine Inszenierung, aber eben auch für die Schauspielerin, den Schauspieler.“

Edda Fuhrich

Kalkulierte Nachkriegsbegeisterung. Nach 1945 bemühte sich Österreich rasch, die prominentesten Vertriebenen wieder zurückzuholen, es brauchte diese kulturellen „Aushängeschilder“, um – letztlich sehr erfolgreich – an seinem Image als „okkupiertem“ Kulturland zu arbeiten – „da war von Mitschuld oder gar Schuld noch lange keine Rede“, betont Fuhrich, „und einer der sicherlich bekanntesten dieser großen Österreicher war eben Max Reinhardt – man hat, unter den Lebenden, aber auch ziemlich schnell wieder Bruno Walter geholt, um einen anderen in dieser ,Kategorie‘ zu erwähnen. Man brauchte sie dringend, diese Vertreter der großen österreichischen Tradition, die man verjagt hatte, die einen Weltnamen hatten und die man als Aushängeschilder nutzen konnte – und hier haben viele mitgespielt, um Reinhardts Namen in dieser Hinsicht mit nachhaltigem Erfolg ins Spiel zu bringen.“ Damit begann etwas, das unter anderem in der Errichtung der „Max Reinhardt Forschung“ 1966 seine Fortsetzung fand – und eben auch, wesentlich wirkmächtiger, mit der kontinuierlichen Vermarktung des „Labels Reinhardt“.

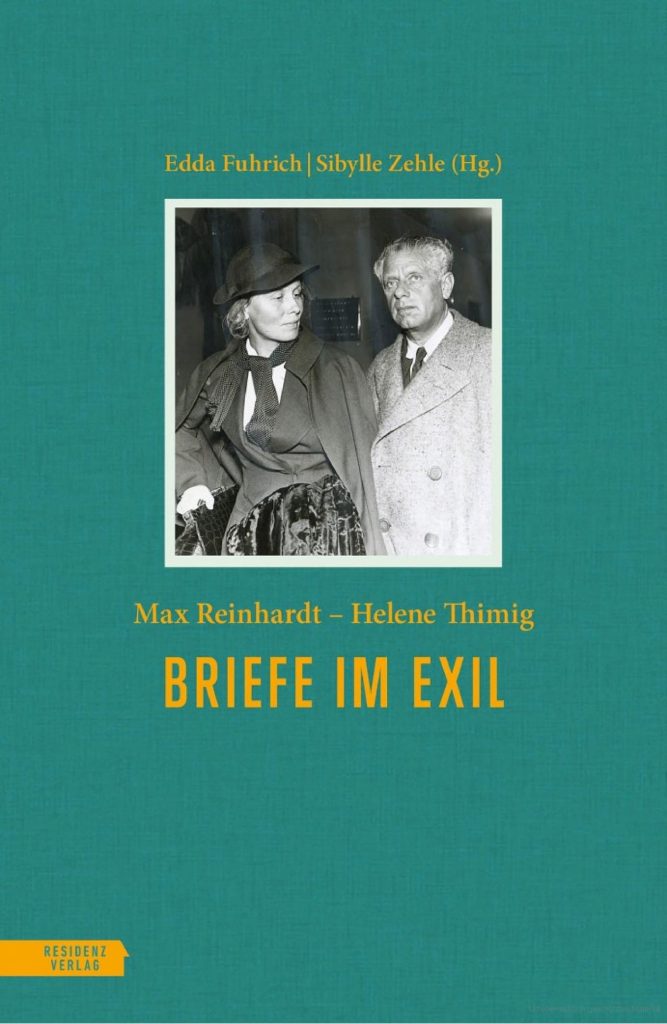

Die letzten Lebensjahre Reinhardts im amerikanischen Exil waren freilich alles andere als erfolgreich, wie der von Edda Fuhrich gemeinsam mit der deutschen Journalistin Sibylle Zehle edierte Band Briefe im Exil belegt, der vor wenigen Wochen im Residenz Verlag erschienen ist. Fuhrich hatte sich viele Jahre lang gegen die Einladung, den gesamten Briefnachlass von Max Reinhardt und Helene Thimig herauszugeben, verwehrt – aus Pietätsgründen, wie sie in der Rückschau erklärt, denn die Briefe des prominenten Theaterpaares sind vor allem eines: private Zeugnisse des Exils zwischen Hoffnung, Sehnsucht und Scheitern. Im Gedenken an den 150. Geburtstag und 80. Todestages jenes „Theatermagiers“, dem sie über 50 Jahre ihres beruflichen Lebens als Theater- und Kulturhistorikerin, als Ausstellungsmacherin, Autorin und Herausgeberin gewidmet hatte, sagte Fuhrich schließlich doch zu – herausgekommen ist ein knapp 560 Seiten dichtes, mit einführenden Worten der Wissenschaftlerin zu allen versammelten Briefjahren sowie einem umfangreichen Anmerkungsapparat versehenes Buch, das bei aller Fülle an historischen wie privaten Informationen nur einen Bruchteil des erhaltenen Briefnachlasses darstellt. Dennoch ein Mammutprojekt, dem sich die Theaterhistorikerin fast zwei Jahre lang mit der für sie typischen begeisternden Akribie gewidmet hat.

„Und plötzlich ist alles weg.“ Liest man die nun edierten Briefe, so findet man nur noch wenig von jenem Magier, der einst das europäische Theater dominiert hatte. Was blieb, war „ein Mann, dem bis dahin alles zu Gebote gestanden war. Und plötzlich war das alles weg. Reinhardt ist daran letztlich zerbrochen“, fasst Fuhrich die Tragik der letzten Jahre zusammen. „Er hat es nicht verstanden, er konnte nicht verstehen, dass er, der als großer Regisseur und großer Künstler auch in Amerika gefeiert worden war, nicht mehr dieselbe Anerkennung erfuhr wie früher.“ Reinhardt fand in Amerika trotz einer Reihe im Rückblick überaus spannender Angebote in seinen Augen nicht mehr das Betätigungsfeld und die Arbeitsbedingungen, die er Jahrzehnte lang gewohnt war. „Das machte ihn ratlos, fassungslos und verzweifelt“, resümiert Fuhrich. Andere, wie etwa Erich Korngold oder Thomas Mann, konnten sich, ähnlich wie auch Helene Thimig, besser an die neue Situation gewöhnen – und fanden letztlich auch Aufgaben, die sie hier mit teils enormem Erfolg übernehmen konnten. „Nicht so Reinhardt. Und es gab ein großes weiteres künstlerisches Problem: Er war nicht mehr innovativ, er schaffte, mit Ausnahmen wie seinem Everyman (siehe Seite 46 f. in diesem Heft), kaum noch Neues, er war nicht mehr imstande, gegenwartsbezogen zu arbeiten, das war das große Problem. Alles, alles, alles hatte ihn ab diesem Zeitpunkt im Würgegriff – der letztlich zu seinen drei Schlaganfällen führte, an deren rascher Folge er schließlich starb.“

Trotz ihrer eigenen umfassenden Arbeiten über Reinhardts Tätigkeit in Amerika sieht Fuhrich hier unter anderem noch Forschungsbedarf: „Die Exilzeit zu durchleuchten und was diese für die beiden Menschen Reinhardt und Thimig bedeutete, das wäre noch zu tun.“

Die Art und Weise aber, wie in Österreich seit Jahren über Max Reinhardt gesprochen und geschrieben wird, sieht die Theaterhistorikerin letztlich als wenig zielführend, um jenem Reinhardt die Ehre zu erweisen, dessen Vielfalt und Weltoffenheit zu den bahnbrechenden Innovationen führten, die das Theater des 20. und noch des 21. Jahrhunderts mit prägten. Was aber muss man tun, um sich wieder mit jenem Reinhardt auseinanderzusetzen, dem Edda Fuhrich ihr ganzes Berufsleben gewidmet hat?

„Man muss Reinhardt wieder lesen. Man muss wieder bei Reinhardt anfragen. Nicht das herausstreichen, was man drinnen sehen will, sondern das, was drinnen ist, und das ist da, und das ist viel.“