Ein Abendessen mit Freunden im Zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Fenster zum Hof sind offen, die Vögel zwitschern, es riecht nach Regen. Eine bunte Runde sitzt am Tisch, alle um die 50 Jahre alt. Es wird heftig politisiert, es geht um Flucht und Rassismus und Rechtsextremismus. Das Gespräch dreht sich vom Heute ins Gestern: „Wo waren eigentlich deine Großeltern damals, im Zweiten Weltkrieg?“ Margots Großmutter entstammt einer Wiener Molkerei-Familie, doch ihre Leidenschaft war der Gesang. In Klagenfurt steht sie Ende der 1930er-Jahre als junge Frau auf der Bühne – profitiert davon, dass jüdische Künstlerinnen vertrieben wurden. Später wird sie vor deutschen Truppen auftreten, noch später vor den englischen Besatzern. Einer dieser Besatzer ist Richards Großvater. Von ihm sind Briefe erhalten, in denen er von den Klagenfurter Frauen erzählt. Doch keine Sorge, schreibt er seiner Verlobten, er habe ein Handbuch dabei, in dem die österreichische Mentalität beschrieben wird und Benimmtipps gegeben werden. Richard hat Jahre später ein Exemplar dieses Buches am Flohmarkt entdeckt. Auch eine andere Großmutter – die der Autorin nämlich – lebt damals in Klagenfurt, als Mutter von drei kleinen Kindern und Kriegswitwe eines in Griechenland gefallenen SS-Offiziers.

»In Wirklichkeit muss ich mich zerlegen

und neu konstruieren,

das ist wahnsinnig anstrengend,

und es tut weh, macht Angst.«

Friedemann Derschmidt

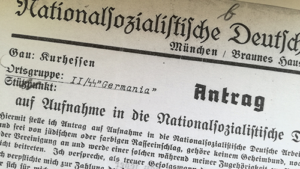

Wie werden Familiengeschichten weitererzählt? Was wird ausgelassen, was wird betont, wie verändern sich die Narrative über die Generationen hinweg? Seit einigen Jahren gibt es bei vielen Kriegsenkeln das Bedürfnis, mehr zu erfahren. Die Digitalisierung von Daten erleichtert die Ahnenforschung, in zahlreichen Büchern beschäftigen sich Autorinnen und Autoren der dritten Generation mit ihrem Familienerbe. Es sind Geschichten von „Opferfamilien“, von „Überlebendenfamilien“, die aufgearbeitet werden, aber auch von „Täterfamilien“, die langsam ans Licht kommen. Geschichten, die man vom Hörensagen kennt, vielleicht ist Korrespondenz erhalten, vielleicht gab es Gespräche mit den Eltern, vielleicht existieren Fotografien. Der deutsche Religionshistoriker Joachim Süss, geboren 1961, nennt seine Generation „Nebelkinder“. Menschen, die eine unbeschwerte Kindheit hatten, die in Friedenszeiten aufwuchsen und die doch irgendwie ein diffuses Gefühl spürten – Unausgesprochenes, Verdrängtes. Kinder von Eltern, die Heimatverlust, Gewalt und Hunger erlebten. Deren Familien verschwanden oder zerrissen wurden. Eltern, deren abwesende Väter als Helden verehrt oder totgeschwiegen wurden.

An den Großvater der Autorin gibt es kaum Erinnerungen. Ein paar Fotos vom Fronturlaub am Wörthersee sind erhalten: Der Vater ist ein kleiner blonder Bub, der Großvater in weißer SS-Uniform, die Großmutter schmal und jung. Erst nach ihrem Tod wird eine Schachtel voller Briefe vom Großvater entdeckt. Eine Aufarbeitung steht noch aus. Der Filmemacher und Künstler Friedemann Derschmidt, geboren 1967, hat diese Aufarbeitung bereits hinter sich. Er stellte sich der NS-Vergangenheit seiner Vorfahren. Ein schwieriges und leidvolles Unterfangen: „In Wirklichkeit muss ich mich zerlegen und neu konstruieren, das ist wahnsinnig anstrengend, und es tut weh, macht Angst.“ Er spricht von einer großen, warmen Familie und einem Großvater, den er sehr geliebt habe. Doch immer wieder gab es „Bildstörungen“. Momente, in denen die Geschichten, die erzählt wurden, nicht mehr schlüssig waren. Momente, in denen die Bilder von Familienmitgliedern plötzlich verzerrt erschienen. Es sei viel Arbeit, das zu verarbeiten, was die Recherche ans Licht bringt. Das Leid, die Trauer, der Verlust, die Scham. Das Wort Schuld vermeidet Friedemann Derschmidt: „Schuldhaft bin ich nur dann, wenn ich mit meiner Situation nicht adäquat umgehe. Und da mache ich mich nicht nur anderen gegenüber schuldig, ich mache mich vor allem mir selbst gegenüber schuldig.“ Gedankengut sei nicht genetisch, ebenso wenig wie Rassismus oder Ideologie, meint Friedemann Derschmidt, doch seine Generation trage Verantwortung, um sicherzustellen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Biografien bilden sich immer in gesellschaftlichen Strukturen aus, reiben sich an diesen Strukturen. Biografien sind nicht linear und nicht kohärent. Sie sind vielleicht nur eine Illusion, formulierte es der französische Philosoph Pierre Bourdieu im Jahr 1986. Und je nachdem, wer über ein bestimmtes Ereignis spricht, verändert sich die Biografie, wird zu einer neuen Narration. Es ist nicht leicht, mit den Eltern über die Kriegsvergangenheit ihrer Eltern oder den erlittenen Schmerz zu sprechen. Oft spüren Kinder eine Traurigkeit oder – ganz im Gegenteil – eine fast übertriebene Lebensfrohheit. Eltern wollen ihre Kinder nicht belasten, so wie schon deren Eltern sie nicht mit ihren Kriegserinnerungen belasten wollten. Schuldgefühle werden unterdrückt, Angst wird nicht zugelassen, Schwäche wird nicht gezeigt. Da ist nichts, da war nichts, und schuld waren die anderen. Das große Schweigen in „Täterfamilien“. Der 1976 geborene Journalist Matthias Lohre erzählt in seinem 2016 erschienenen Buch Das Erbe der Kriegsenkel von seiner Mutter, die ihren Vater stets als Helden sehen wollte: „Um ihre Not nicht zu vergrößern, fragte ich nicht nach – und verlängerte so das Schweigen in die dritte Generation.“ Anders verhält es sich aber mit Großeltern und Enkelkindern. Die Soziologin und Biografieforscherin Maria Pohn-Lauggas analysiert Familiengeschichten im nationalsozialistischen Kontext. Ihr geht es in ihren Interviews unter anderem darum herauszufinden, ob und wie Enkelkinder nachfragen, und ob sie mehr erfahren als ihre Eltern: „Die zweite Generation, vor allem im Bereich der Täterfamilien, hatte noch relativ eingeschränkte Möglichkeiten, ihre Eltern zu konfrontieren und die Frage zu stellen: Warum habt ihr dort mitgemacht?“ Das sei für die nachfolgende Generation, also die Enkelkinder, leichter. Großeltern würden ihnen mehr erzählen, meint die Soziologin, vielleicht hätten sie in höherem Alter ein stärkeres Bedürfnis, sich mitzuteilen, etwas klarzustellen oder ihre Sicht der Dinge zu vermitteln.

Eine „objektive Wahrheit“ nach dem Motto

„So war’s wirklich“ finden wir nicht.

Jede und jeder trägt seine und ihre Familiengeschichte stets mit sich.

Opfer- oder Täterfamilie. Erst seit einigen Jahren beschäftigen sich die Kriegsenkel mit ihrer Familiengeschichte. Sie wollen sie nicht nur akademisch-historisch aufarbeiten, sondern vor allem emotional. „Vielen Kriegsenkeln ist gemeinsam, dass sie den Eltern nicht zur Last fallen wollten. Deshalb versuchten sie, noch besser in der Schule zu sein als alle anderen und kein Aufhebens um sich zu machen. Sie waren immer die Starken, und niemand sollte mitkriegen, wie es ihnen ging.“ Das schreibt die systemische Therapeutin Ingrid Meyer-Legrand in ihrem Beitrag im Buch Nebelkinder. Sie war eine der ersten Therapeutinnen, die sich mit Kriegsenkeln auseinandersetzte. Welche Ereignisse und welche Situationen werden ausgewählt, um besprochen zu werden? „Welche Bedürfnisse gilt es zu stillen? Eine ‚objektive Wahrheit‘ nach dem Motto ‚So war’s wirklich‘ finden wir nicht.“ Jede und jeder trägt seine und ihre Familiengeschichte stets mit sich. Egal, ob „Opfer-“ oder „Täterfamilie“. Umgegangen wird damit unterschiedlich. Menschen, deren Großeltern Teil des NS-Systems waren, deklarierten sich bisher oft nicht, meint die Soziologin Maria Pohn-Lauggas, während Nachkommen von Überlebenden diesen Teil der Geschichte immer mitdenken würden.

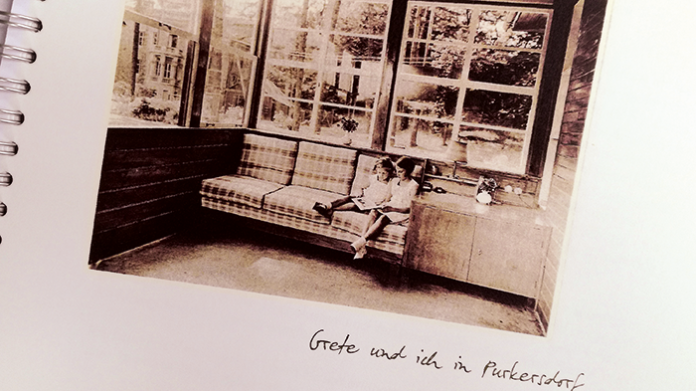

Julias jüdische Großmutter flüchtete mit 14 Jahren vor den Nationalsozialisten nach England. Julias Vater ist dort geboren. In der Familie wurde und wird oft über diesen Teil der Familiengeschichte gesprochen, Fragen sind erlaubt und werden beantwortet, es ist ein kollektives und generationsübergreifendes Erinnern. Julias Mutter hat einiges zusammengetragen und in einem liebevoll gestalteten Büchlein für kommende Generationen bewahrt. Sie schaue sich immer die Gesichter an, erzählt Julia und blättert in dem Büchlein, sie vergleiche sie mit ihrem eigenen, denen ihrer Geschwister und ihrer Kinder – wem sehen sie ähnlich? Wo finden wir uns selbst in der Vergangenheit? Gerade die Fotografie hat eine große Bedeutung, wenn es darum geht, sich mit der Vergangenheit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Mit ihrer Hilfe würden Orte der Erinnerung geschaffen, sagt die Biografieforscherin Maria Pohn-Lauggas: „Das kann Lücken füllen, bleibt aber noch immer sehr fragmentarisch und auch sehr imaginativ, denn ich stelle mir die Person vor, obwohl ich gar nicht auf eine reale Erfahrung zurückgreifen kann.“ Julias Großmutter – heute 95 Jahre alt – hat sich jedenfalls britische Umgangsformen bewahrt, der Afternoon Tea wird auch heute noch genossen.

Doch nicht jeder hat das Glück oder die Möglichkeit nachzufragen. Daniel (Name geändert) wurde lange über seine Familie im Unklaren gelassen. Erst vor wenigen Jahren hat der Mittvierziger etwas erfahren, das sein Leben kurzfristig auf den Kopf stellte und langfristig sein Weltbild veränderte. Er sei mit einem Vater aufgewachsen, der nicht sein biologischer Vater war, erzählt Daniel, denn da gab es noch einen Onkel, den er nur wenige Male gesehen hat: „Und erst viel, viel später hat meine Mutter irgendwann einmal offen darüber geredet und gesagt: Ja, der Onkel war dein Vater.“ Was tun mit dieser Information? Zuerst dachte Daniel, das habe keinen Einfluss auf ihn. Er verweigerte sich der Auseinandersetzung. Doch es ließ ihm keine Ruhe. Daniel machte sich auf die Suche, fand das Grab seines Vaters, lernte dessen spätere Frau kennen. Bei ihrem ersten Treffen sei die Frau erschreckt, weil Daniel seinem Vater so ähnle. Nach und nach erfährt Daniel Details aus dem Leben des Vaters. Dass der Vater Jude war. Dass er nach Belgien flüchtete und im Widerstand war. Dass bei der Rückkehr des Vaters nach Wien niemand mehr da war von der Familie. Dass Daniels Großeltern in Auschwitz umkamen. Eine Situation, die Daniel in mehrfacher Weise herausfordert, sagt die Soziologin Maria Pohn-Lauggas: „Ich kann mir vorstellen, dass viel Kränkung dabei ist, irgendwann zu erfahren, dass es eine Familiengeschichte gibt, die geheim gehalten wurde. Und dass es maßgeblich davon abhängt, ob man sich selbst als Sohn des vorher verleugneten Vaters anerkennt.“ Daniel ist das gelungen: „Da ist jemand, mit dem du dich vergleichen kannst. Für mich war das eine Möglichkeit, mich ein bisschen zu justieren und ein bisschen zu verorten in dem Ganzen.“

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist enorm wichtig für die Gegenwart. Wie gehen wir heute mit Rassismus und Flucht um? Was setzen wir rechtsextremen Strömungen entgegen, die wieder hochschwappen? Der Journalist Matthias Lohre schreibt: „Sehr spät erkennen wir hierzulande: Die Kindheitserlebnisse der Kriegsgenerationen haben sich auf verschlungenen Wegen in ihren Nachkommen festgesetzt. Alte und Jüngere haben dadurch mehr gemein, als sie glauben. Das verdrängte Erbe belastet bis heute Millionen Menschen.“ In ihrem 2016 erschienen Buch Der lange Schatten der Täter hat die Publizistin Alexandra Senfft rund ein Dutzend Geschichten von Kriegsenkeln aufgeschrieben. Gegen Ende reüssiert sie: „Jeder hat einen Anspruch auf die eigene Perspektive. Diese zu entwickeln, ist voller Hindernisse und geschieht nicht von heute auf morgen, sondern entsteht in einem langen und oft mühevollen Prozess. Auch wenn man dafür manchmal einen Preis zahlt, weil zum Beispiel Beziehungen an Meinungsverschiedenheiten zerbrechen, so lohnt es sich doch. Und der Religionshistoriker Joachim Süss schreibt in seinem Beitrag im Buch Nebelkinder: Gerade in einer Zeit, in der die Geister einer fürchterlichen Vergangenheit wieder in der Erde der alten Schlachtfelder Europas zu rumoren beginnen, könnte sie [die Auseinandersetzung mit den Vorfahren, Anm.] bedeutsamer nicht sein.“

In der geräumigen Küche im Hinterhof im zweiten Wiener Gemeindebezirk sind die Teller leergegessen, der Abend bereits weit fortgeschritten. Viel wurde diskutiert, über die Rollen der Großeltern im Zweiten Weltkrieg, die Zurückhaltung und das Schweigen der Eltern, aber auch über den heutigen Umgang mit Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Der Asphalt dampft vom Regenschauer, am Himmel zeigen sich ein paar Sterne. Margot, Richard, die Autorin und die anderen Gäste verabschieden sich vor dem Haus und gehen ihrer gewohnten Wege. Im Hier und Jetzt.

Die Autorin Uli Jürgens, Jahrgang 1970, lebt und arbeitet als freiberufliche Journalistin, Regisseurin und Autorin in Wien.