Es war, „als treffe man in der Provinz ein, an irgendeinem unbekannten, unbedeutenden Ort – möglicherweise dem eigenen Geburtsort, nach Jahren der Abwesenheit. Diese Empfindung war nicht zuletzt auf meine eigene Anonymität zurückzuführen, auf die Ungereimtheit einer einsamen Gestalt auf den Stufen des Bahnhofs: ein leichtes Ziel für das Vergessen. Und ich erinnerte mich an die erste Zeile eines Gedichts von Umberto Saba, die ich vor langer Zeit, in einer früheren Inkarnation, ins Russische übersetzt hatte: ‚In den Tiefen der wilden Adria […].‘“

Da stand er also, er, Iossif Alexandrowitsch Brodski. Zum wiederholten Mal war er in Venedig. Wie immer kam er im Dezember. Immer wieder. Er schrieb. Er machte sich Notizen. Er schrieb. Nach 17 inverni in Venezia, Venedig-Winteraufenthalten, erschien 1989 sein VenedigBuch Watermark; die deutsche Übersetzung, die zwei Jahre später erschien, war Ufer der Verlorenen betitelt.

In diesem langen Essay über die wintergraue, winterneblige Lagunenstadt beschrieb der jüdisch-russische Poet, der 1972 brüsk wie brutal seiner Heimat und Heimatstadt, der Sowjetunion und Leningrad, heute wieder St. Petersburg, verwiesen worden war, kurz in Wien Halt machte, um dann weiterzureisen und sich in New York niederzulassen – dort fand er Dozenturen, erhielt Preise, 1987 auch den Nobelpreis für Literatur –, ein sehr persönliches lyrisches Venedig. Abseits und fern des Massentourismus. Im März 2020 erlebte Shaul Bassi Venedig ebenfalls anders. Ohne jeden Massentourismus. Der Professor für Englische Literatur an Venedigs Università Ca‘ Foscari, untergebracht im Palazzo Foscari im Bezirk Dorsoduro, ist Gründer von Beit Venezia, der Casa della cultura ebraica. Die Corona-Pandemie hatte eingesetzt, die Stadt war im Lockdown. Er machte einen Einkauf, er wollte Matze für Pessach kaufen. Und ging dafür ins Ghetto. Und blieb verdutzt, ja verblüfft stehen. Auf dem Campo del Ghetto Nuovo waren – er und ein gelangweilter Carabiniere. Sonst: niemand. Der sonst so beliebte, ja überfüllte Platz: leer. Ein Sinnbild. Ein Symbol. Eine Metapher. Und das mitten in einer anderen Metapher, die sich lange vor der ökonomischen Globalisierung global verbreitet hatte – dem Ghetto.

„[…] das Ghetto zu Venedig ist ,ein Tor zu dem, was gut ist,

und zu dem, was böse ist, zu dem,

was erinnert wird und was oft vergessen wird‘.“

Marjorie Agosin

Ghetto. Und „Ghetto“. In Venedig mit seinen sechs Synagogen, unter anderem der Scola Grande Tedesca, der prachtvollen Scola Canton, der noch prächtigeren Scola Spagnola im Ghetto Vecchio, wurde dieser Ausdruck geprägt, der mittlerweile für viele abgelöst ist vom Ursprungs- und Ausgangsort. Elvis Presley sang 1969 „In the ghetto“; und Ghettoisierung ist zum freischwebenden urbanistischen Schlagwort geworden.

Am 29. März 1516 hatte inmitten wieder einmal aufbrandender antijüdischer Stimmung der Senat der Stadt ein einschneidendes Dekret verkündet. Demzufolge mussten alle jüdischen Bewohner der Stadt Zwangsquartier in einem eingegrenzten, dezidiert abgesonderten und winzigen Gebiet nehmen, einer recht jämmerlichen Insel im Norden von Cannaregio. Dessen lokaler Name leitete sich von einer nahen Gießerei ab, von „geto“, auf Deutsch „Guss“.

Auch wenn es da schon separierte Judenviertel, besser: Gassen, in Speyer gab, seit etwa dem 11. Jahrhundert, und in Frankfurt am Main seit dem 15. Jahrhundert, der italienische Name setzte sich durch. Weltweit. Als Bezeichnung. Als Brandmarkung. 1797 erst wurde Venedigs Ghetto geöffnet. Bis heute ist es Kristallisations- und Kernpunkt jüdischer Identität und jüdischen Lebens – inklusive des für viele kulinarisch Interessierte obligatorischen Besuchs des koscheren Restaurants Gam Gam.

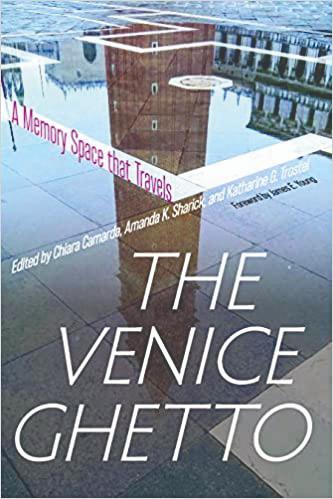

The Venice Ghetto, ein Band mit klugen Aufsätzen, der zurückgeht auf ein internationales Symposion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anno 2016, dem 500. Jahrestag, beugt sich nun anregend, gelehrt und klug über unterschiedliche Aspekte, von den sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen jüdischen öffentlichen Lebens (und Zusammenlebens mit der christlichen Stadtrepublik mit ihren Entfaltungshöhepunkten wie dem im 18. Jahrhundert einsetzenden Dämmer) zu Archiven und dem Ghetto als Archiv per se, hebräischen Büchern und den Archetypen, die sich über 500 Jahre perpetuiert haben. Es geht auch um Shakespeare – und die sehr oft und viel zu leicht ignorierte Basisfrage: Wieso eigentlich spielt dessen Kaufmann von Venedig überhaupt in Venedig? – und um Primo Levi. Es geht um die Zukunft der Erinnerung wie um den sechzehnminütigen Film El Hara von Margaux Fitoussi und Mo Scarpelli, der um Segregation, Festungswohnen und das einstige jüdische Ghetto von Tunis kreist, in dem der jüdische Intellektuelle und Soziologe Albert Memmi zur Welt kam.

Memoria, Mythos, Parabel, Metapher. Geografisch exakt bestimmbarer Raum und fluides Erinnerungspanorama. Oder wie es die Dichterin Marjorie Agosin ausdrückte, das Ghetto zu Venedig ist „ein Tor zu dem, was gut ist, und zu dem, was böse ist, zu dem, was erinnert wird und was oft vergessen wird. Ein Portal der Auslöschung und des In-sich-Behaltens.“ Nicht nur ein Tor oder Portal. Auch und recht ein Spiegel, der Verwerfungen zeigt, Entwicklung und Verstörung, Verachtung und, auch das, Klugheit und Bildung reflektiert. Der Historiker James E. Young schreibt in seinem Einleitungsessay schön: „Die Wasserkante ist auch die Stadtkante, aber natürlich ist diese ‚Kante‘ keine fixierte, unverrückbare Linie, es ist auch nicht die faktische Begrenzung von Land hier oder Wasser dort, sondern die permanent schwappend schmirgelnde, wogende, sich zurückziehende und daher vergängliche Linie zwischen ihnen.“