Einem Börsengewinn von hunderten Millionen Euro, den ihr Kibbuz mit einer europäischen Filiale gemacht hat, stehen die Alten eher hilflos gegenüber. Ihre zukünftigen Erben könnten mit den jeweiligen Anteilen der betagten Gründer da schon mehr anfangen. Doch noch ist der 90-jährige Dave Ben Chaim Herr über seine Harley Davidson, seinen Verstand und seine Freiheit. Längst haben sich seine vier Kinder von ihm entfernt. Sohn Gaby, ein höchst kreativer Systemanalytiker, würde gern das digitale Computersystem global vernichten, der Landwirt Duvesch sich von seiner Farm im Jordantal und seiner Ehefrau trennen, der rechte Politiker Maoz will Ministerpräsident werden, während Daves einzige Tochter Meirav erotisch aktiv durch Tel Avivs Nachtleben floatet. Überhaupt wird reihum kreuz und quer gevögelt, Mutter und Tochter gar mit demselben Liebhaber, alle doch letztlich als betrogene Betrüger.

„Entlassungsurlaub“. Als heller Stern in diesem dunklen Sodom strahlt einsam Daves Enkelin Libby, eine junge Verhörspezialistin der Armee, die sämtliche arabischen Dialekte beherrscht. Ihr letzter Fall vor dem Entlassungsurlaub, ein kultivierter Palästinenser, der in England an seiner Doktorarbeit über den Zionismus schreibt, stürzt sie in eine tiefe Sinnkrise. Chufschat Schichrur, Entlassungsurlaub, lautet bezeichnenderweise der Originaltitel des bereits 2017 auf Hebräisch erschienenen Romans und rückt damit Libby deutlich ins Zentrum. Im Haus des Großvaters stößt sie auf das Tagebuch ihrer Urgroßmutter Eva, die in den 1920er-Jahren aus ihrem großbürgerlichen Elternhaus in Wien allein nach Palästina aufbricht. Gemeinsam mit Gefährten gründet sie einen Kibbuz, bekommt mit einem jemenitischen Juden einen Sohn, Uri, der sich später Dave nennen wird, und verlässt beide, um als Ausdruckstänzerin durch das Berlin der Vorkriegszeit zu tingeln. Sie schläft mit Nazis ebenso wie mit dem „Lederjackett“, durch genussvoll ausgebreitete Klischees aus seiner Vita unschwer als Bertolt Brecht identifizierbar, ein Frauen verachtender Frauenheld, dem Eva nicht verfällt. Gerade noch rechtzeitig kehrt sie zurück in ihren „Swinging Kibbuz“, wie ihn ihre staunende Urenkelin angesichts der damals dort herrschenden Verhältnisse nennt. Ihre Eltern kann Eva nicht zur Abreise aus dem bereits braunen Wien überreden. Sie werden den Krieg nicht überleben.

»Kein Jubelgeschrei bei freudigen Anlässen, kein

Heulen und Wehklagen, wenn sie das Unglück ereilte.«

Lebendige Vergangenheit. Seitenlange Zitate aus Evas Tagebuch erlauben es dem Erzähler, die Vergangenheit im O-Ton sprechen, den Rückblick als Gegenwart lebendig werden zu lassen und so ein Jahrhundert Geschichte episch zu umspannen. Bisweilen überspannt Sobol diesen Bogen allerdings, überlädt ihn mit allzu viel Wissen, allzu schulmeisterlichen Belehrungen, allzu detailfreudigen Exkursen, über Leda und den Schwan ebenso wie beispielsweise über den genau protokollierten Ablauf der Berliner Bücherverbrennung, Dinge, die man heute auch dank Wikipedia nicht unbedingt in extenso ausbreiten muss.

Spürbar wird die Pratze des Dramatikers allerdings in lebensechten Dialogen, in zeitsatirischen Szenen, die in ihrer Überdeutlichkeit jedoch manchmal übers Ziel schießen. So soll etwa bei einem Dinner in einem angesagten Lokal der Weg ins Amt des Premierministers ausgedealt werden, wobei unter anderem Jakobsmuscheln und ein „in Butter gebratenes Schweinefilet“ verdrückt werden. Wir haben schon verstanden, koscher ist es nicht!

Vielleicht ist es kleinlich, in einem so ambitionierten Werk auf Unstimmigkeiten hinzuweisen, doch in der Spanischen Hofreitschule in Wien konnten junge Mädchen sicher nicht, wie es von Eva heißt, „die Reitkunst“ gelernt haben.

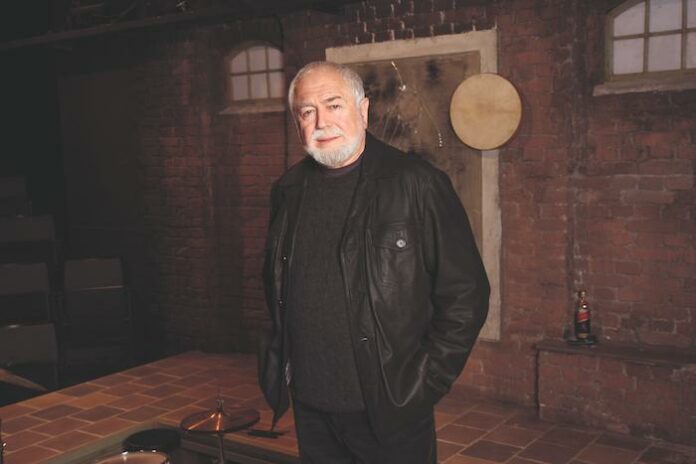

Im Großen gesehen gelingt diesem weit ausufernden Roman aber vieles. Vor allem Geschichte aus erster Hand, kennt doch der ehemalige Kibbuznik Joshua Sobol das Land, seine Menschen, seine Konflikte wie eben nur ein alt gewordener Sabre und streut die Erkenntnisse seiner philosophischen Altersweisheit mit wohltuender Beiläufigkeit locker aus. Eines der berührendsten Miniporträts des Bandes ist einem schrulligen Professor gewidmet, einer „weltweiten Koryphäe für Quantencomputerisierung“, der sich im Alter als Messie der leidenschaftlichen Sammlung und Behandlung kaputter Fundstücke aus dem Müll, unter anderem schwer lädierter Puppen, hingibt. Liebevollst reinigt er sie, wäscht ihnen vorsichtig die Haare, föhnt und kämmt sie, während seine Frau, verzweifelt über diese Aktivitäten ihres einstmals weltberühmten Mannes, in der kunstvollen Zubereitung einer „Kalbsfußsülze“ aufgeht. Einfach wunderbar!

Pioniere. Mehr oder minder nostalgische Rückblicke auf die so hoffnungsvolle Gründerzeit des Landes und seine zionistischen Pioniere sind mittlerweile Leitmotive in den Romanen großer israelischer Autoren der Gegenwart. Sie verschweigen dabei meist nicht, mit welchem Blutzoll auf beiden Seiten der Staat geboren wurde. Dabei stoßen Geschichtsnarrative aufeinander, kollidieren. Natürlich dürfen auch hier die edlen, gedemütigten Araber genauso wenig fehlen wie die selbst entsagenden frühen Siedler. „Kein Jubelgeschrei bei freudigen Anlässen, kein Heulen und Wehklagen, wenn sie das Unglück ereilte.“

Ausgesprochen und unausgesprochen bilden diese Helden den Kontrast zum aktuellen Gesellschaftspanorama Israels, in den Mitgliedern der Familie Ben Chaim beispielhaft gespiegelt. Wie in Sobols Polydrama Alma folgt man ihnen quasi in simultanen Szenen durch Krisen ihres Lebens, geleitet durch zwei starke Frauen: Eva, die über Hundert wurde, und ihre Urenkelin Libby, gleichsam ihre Wiedergeburt. Und das ist noch „Kein Schluss – und nicht das Ende“, wie die letzte Zeile nach über 500 dichten Seiten verspricht. Wäre kein Wunder, wenn Netflix et al. an diesem Generationenthema Gefallen fänden