Die Soziologin Éva Judit Kovács forscht in Wien und Budapest an renommierten Instituten. Über aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen in Ungarn sprach sie mit Marta S. Halpert.

wina: Als Soziologin beschäftigen Sie sich mit dem sozialen Verhalten und dem Zusammenleben der Menschen. Sie forschen seit 2006 auch an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Sowohl beruflich als auch privat leben Sie in Wien und in Budapest. Wenn Sie auf die letzte Dekade zurückblicken, welche Veränderungen stellen Sie in der ungarischen Gesellschaft fest?

Éva Kovács: Im Großen und Ganzen gesehen ist die zunehmende Armut und der Anstieg der sozialen Ungleichheit die tragischste Veränderung in den letzten zehn Jahren. Das betrifft besonders die Kinder: Rund zehn Prozent leiden an Hunger, etwa die Hälfte weist Mangelerscheinungen auf. Dazu kommt, dass sich die Toleranz in der Gesellschaft vermindert hat und der Antiziganismus, die Xenophobie und der Antisemitismus sich verstärkt haben.

wina: Zeichnet sich eine Entwicklung in Richtung Zivilgesellschaft ab?

EK: Diese ist in Ungarn auch aus historischer Sicht sehr schwach ausgebildet. Weder in der Zwischenkriegszeit noch im Staatssozialismus existierte eine starke Zivilgesellschaft, die eine Basis für Selbstorganisierung oder Solidarität geboten hätte. Das sieht man auch am Beispiel der Judenverfolgungen, als es dagegen in der Bevölkerung kaum Widerstand gab. In den letzten zwei Jahrzehnten der Kádár-Ära wurde die ungarische Gesellschaft – auch durch die politische Unterstützung der Schattenwirtschaft – völlig individualisiert. Die Struktur der gesellschaftlichen Ordnung ist nach der politischen Wende, insbesondere nach 2000, noch löchriger geworden. Dennoch gibt es auch derzeit viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die aber ihre Kräfte nur selten bündeln können. Ebenso erstaunlich ist die Passivität der diversen Kirchengemeinden bei der Revitalisierung der Gesellschaft.

wina: Warum hat man den Eindruck, dass die ungarische Bevölkerung apathisch ist, sich gegen gewisse Entwicklung nicht auflehnt?

EK: Ich würde es nicht Apathie nennen: Der World Value Survey bescheinigt der ungarischen Gesellschaft eher ein gewisses Misstrauen, einen Mangel an sozialen Normen sowie an Gespür für Ungerechtigkeit und Paternalismus. Die Forschungen zeigen eine stark säkularisierte und introvertierte Society. Auf der kulturellen Werteskala liegt Ungarn näher bei Bulgarien, Moldawien, der Ukraine oder Russland als bei Slowenien oder Westeuropa. Ich nenne es lieber nicht Apathie, sondern ein tief verwurzeltes Misstrauen. Deshalb betone ich, dass diese Ambivalenz und dieses Verhalten auch in völlig anderen politischen Systemen in der ungarischen Gesellschaft präsent waren – und das mindestens über ein Jahrhundert hinweg. Das beweist auch die anhaltend hohe Zahl der Suizide.

„Im Großen und Ganzen gesehen ist die zunehmende Armut und der Anstieg der sozialen Ungleichheit die tragischste Veränderung.“ wina: Unterscheiden sich die heute 20- bis 40-Jährigen von der älteren Generation?

EK: Im Alltagsleben der verarmten Schichten, in denen die Jüngeren ihre Eltern kaum je arbeiten gesehen haben, dort gibt es dieses Problem. Die Folgen daraus sind Depression, das Gefühl der sozialen Nutzlosigkeit und damit verbunden die Hoffnungslosigkeit, was die eigene Zukunft betrifft. Merkwürdig ist, dass sich trotzdem keine gesellschaftskritischen Denker oder ungarische Proponenten einer europäischen linken Bewegungen herausgebildet haben.

wina: Sie haben sich mehrfach für die Rechte der Roma eingesetzt. Hat sich die Ablehnung gegen die Roma zuletzt verstärkt?

EK: Laut einer jüngsten Umfrage würde zwei Drittel der Ungarn nicht akzeptieren, dass ihr Kind mit Roma-Kindern befreundet wäre. Ungarn steht an der „vornehmen“ fünften Stelle der 33 europäischen Länder auf dem Index des internationalen Radikalismus. Der „Antiziganismus“ als kultureller Code manifestiert sich sowohl strukturell, institutionell als auch in der Alltagspraxis: Angefangen von der Segregation der Roma-Kinder in der Schule über die politische Hetzkampagne von Jobbik in den Dörfern und Städten bis zu rassistischen Äußerungen auf der Straße, in den Geschäften und am Arbeitsplatz. Der „Antiziganismus“ zieht sich durch alle politischen Lager und sozialen Schichten.

wina: Sind die Ungarn empfänglicher für Populismus als andere Europäer?

EK: Ja, höchstwahrscheinlich. Dennoch wird es keine nationale Charakteristik dafür geben, dass die so genannte „ungarische Seele“ per definitionem empfänglicher für Populismus wäre als andere Europäer. Trotzdem glaube ich, dass sowohl die politische Kultur wegen der mangelnden demokratischen Traditionen als auch die soziale Struktur, die ihr feudales und postfeudales Gesicht seit mehreren Jahrhunderten zeigt, die Menschen der populistischen Politik leichter ausliefert. Dieses feudalistische Gehabe existiert bis heute – natürlich immer in neuen Erscheinungsformen. Der Populismus nutzt die Labilität der nationalen Identität, das soziale Ressentiment und die wirtschaftliche Unsicherheit aus: Statt die gesellschaftlichen Normen zu stabilisieren, reproduziert er die Ambivalenz in der Gesellschaft.

wina: Warum kann der Antisemitismus noch immer instrumentalisiert, also jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden?

EK: Der moderne Antisemitismus gehört seit mehr als 150 Jahren zur politischen Kultur Ungarns. Auch im Staatssozialismus war er vorhanden. Seit 2010 mit der Präsenz der Jobbik im Abgeordnetenhaus hört man auch dort vermehrt antisemitische Äußerungen. Die Antisemitismusforschung zeigt jedoch, dass der Antisemitismus in den letzten zwanzig Jahren nicht stärker, sondern „nur“ offener und aggressiver geworden ist. Einerseits klingt das „beruhigend“, andererseits frage ich mich, ob ich damit jemanden wirklich beruhigen kann, der diesem Antisemitismus tagtäglich auf der Straße, in der Schule oder in den Medien ausgeliefert ist.

wina: Die Erinnerungskultur ist das Hauptgebiet Ihrer Forschung. Steht die mangelnde Aufarbeitung der Vergangenheit mit der heutigen Situation in unmittelbarem Zusammenhang?

EK: Ganz gewiss. Paradoxerweise betreiben die rechtsorientierten Regierungen seit der Wende eine obsessive Geschichtspolitik, um die Gesellschaft im Nietzsche’schen „verzehrenden Geschichtsfieber“ zu halten, während sich das soziale Gedächtnis eher in Richtung des kollektiven Vergessens bewegt. Untersuchungen zeigen, dass die ungarische Gesellschaft eher unempfindlich und „unterinformiert“ ist, wenn es um Geschichte geht. Falls sie sich aber überhaupt mit der Vergangenheit beschäftigt, dann sieht sie die Erinnerung an die Tragödien des 20. Jahrhunderts in einer „Entweder-oder“-Relation: Die Erinnerung an den Vertrag von Trianon rivalisiert mit der Erinnerung an die Schoa, und die Mehrheit präferiert das erste Opfernarrativ. Ich bin der Meinung, dass dieser Komplex, den ich als kollektive Neurose bezeichnen würde, die Vergangenheitsbewältigung verhindert und es daher nicht gelingt, eine stabile nationale Identität aufzubauen.

wina: Sie sind seit Oktober 2012 Forschungskoordinatorin am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien (VWI). Gibt es derzeit Forschungsprojekte am Institut, die sich mit Ungarn beschäftigen?

EK: Erst jüngst haben wir das großartige Buch von Regina Fritz Nach Krieg und Judenmord. Ungarns Geschichtspolitik seit 1944 vorgestellt. In unserem neuen Kolloquienzyklus „VWI goes to …“ diskutierten wir im Collegium Hungaricum über die Roma-Holocaust-Forschung von Gerhard Baumgartner und Anna Lujza Szász, die auch ungarische Aspekte einbezieht. Außerdem bereiten wir ein größeres Projekt über den Antisemitismus in der Universitätslandschaft der Zwischenkriegszeit in Zentraleuropa vor, da wird die ungarische Geschichte auch eine wichtige Rolle spielen.

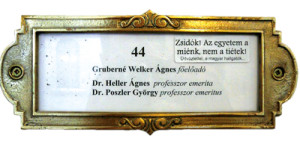

Ein Gruß aus der Vergangenheit. Unbekannte haben im März dieses Jahres u. a. die Namenschilder mehrerer Professoren auf der Universität ELTE mit folgender Aufschrift beklebt:

Ein Gruß aus der Vergangenheit. Unbekannte haben im März dieses Jahres u. a. die Namenschilder mehrerer Professoren auf der Universität ELTE mit folgender Aufschrift beklebt:

Juden! Die Uni gehört uns, nicht euch! Mit schönem Gruß von der ungarischen Studentenschaft.

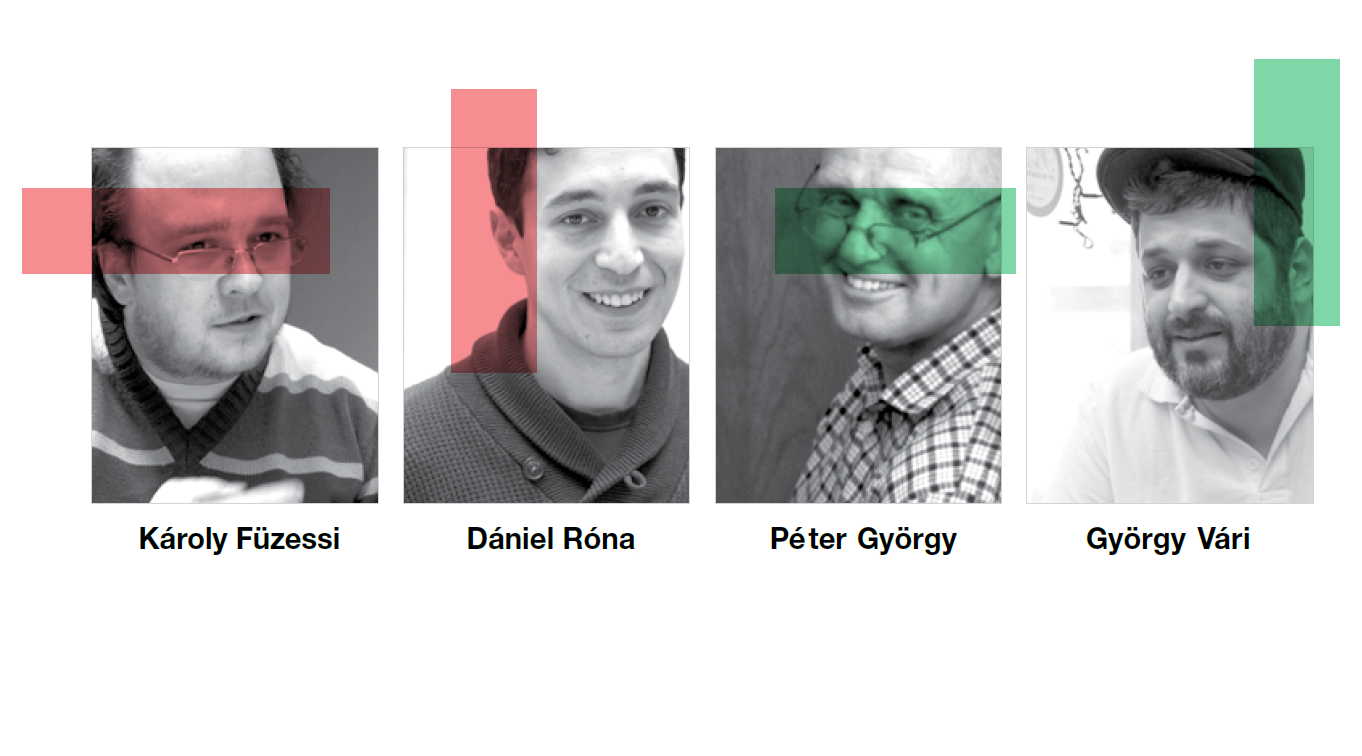

Éva Judit Kovács, Univ.-Doz. Dr., Soziologin

Seit Oktober 2012 Forschungskoordinatorin am Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien (VWI).

Geboren 1964, Studium der Soziologie an der Wirtschaftsuniversität Budapest, Habilitation 2009. Éva Kovács ist Studienleiterin am Institut für Soziologie an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, ihre Forschungsfelder sind Gedächtnis- und Erinnerungsforschung, jüdische Identität in Ungarn und der Slowakei, Geschichte des Holocaust in Osteuropa.

Sie ist Mitbegründerin des audiovisuellen Archivs Voices of the Twentieth Century in Budapest und war von 2010 bis September 2012 Mitglied des internationalen wissenschaftlichen Beirats des VWI.