WINA: Wann und wie seid ihr als Projektteam an den Nordwestbahnhof gekommen?

Michael Zinganel (MZ): Das war 2015. Damals hatten mein langjähriger Kollege Michael Hieslmair und ich ein vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) gefördertes Forschungsprojekt zu den paneuropäischen Korridoren, die den ehemaligen Westen und Osten Europas verbinden. Unser Ausgangspunkt war, dass sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs etwas hin zu einer Vereinigung Europas getan haben muss entlang dieser Straßenverbindungen – lange, bevor dies dann auf institutioneller Ebene, wie etwa der EU, folgte. Für dieses Projekt haben wir einen Projektraum gesucht, und so sind wir als Untermieter von Untermietern von Untermietern auf das Gelände des einstigen Nordwestbahnhofes gekommen und haben seit 2018 im Verwaltungsgebäude der ehemaligen Bahn- und Postbusgaragen den Projektraum unseres Vereins tracing spaces.

Wie lässt sich der Nordwestbahnhof, der am 1. Juni 1872 eröffnet wurde, historisch positionieren?

Bernhard Hachleitner (BH): Der Bahnhof war nicht der Beginn, sondern das Ende der Strecke: Die Nordwestbahn selbst ist eigentlich in Nordböhmen entstanden, weil die dort ansässigen Textil- und Zuckerindustriellen einerseits die Bahn gebraucht haben, um die Kohle zu transportieren, auf der anderen Seite, um ihre Waren nach Wien zu führen, wo ein großer Absatzmarkt war. Insgesamt war diese Strecke aber weniger bedeutend als etwa die Nordbahn, die mit der Familie Rothschild auch direkter mit jüdischer Wiener Geschichte verbunden ist. Gerade die „Rothschildbahn“ ist typisch für diese Zeit, in der sich, nicht zuletzt nach der Niederlage von Königgrätz 1866, massive Veränderungen vollzogen haben und Kaiser Franz Joseph I. eine Reihe von Liberalisierungsgesetzen unterzeichnen musste, die auch zu den zahlreichen Bahnvorhaben führten.

MZ: Die Nordwestbahn stand immer im Schatten der Nordbahn – aber auch im Schatten der „aristokratischeren“ Franz-Josefs-Bahn, an der wiederum die Familie Schwarzenberg beteiligt war. Das heißt aber nicht, dass nicht auch diese Bahnen wesentlich mit jüdischem Kapital erbaut und geführt wurden. De facto kamen sie alle schließlich in der Creditanstalt zusammen, von der die vier großen jüdischen Shareholder auch die großen Investoren dieser Bahnen waren.

Wo kann man die Bedeutung der Nordwestbahn innerhalb damaliger wirtschaftspolitischer Interessen verorten?

BH: Heute ist ja die Westbahnstrecke die wichtigste in Österreich, das war jedoch um 1900 gänzlich anders. Die Wege der Monarchie waren vor allem nach Osten, Südosten und besonders stark nach Nordosten ausgerichtet. Und so ist auch die Nordwestbahn und ihr Wiener Kopfbahnhof ein Ergebnis früher staatlicher Eingriffe, denn gerade hier ging es darum, sich gegen vor allem französisch dominierte Einflüsse zu stellen und die „deutsch-österreichischen“ Interessen zu forcieren, nicht zuletzt auch in Hinblick auf die erstarkenden jüdischen Einflüsse, denen man auch schon damals sehr wohl etwas „entgegnen“ wollte.

MZ: So wurden etwa Mitarbeiter vor allem mit deutschsprachigen Böhmen besetzt; die Linie war also schon sehr früh als „deutsche Bahn“ ideologisch aufgeladen. Die wichtigsten „Subventionäre“ waren dann auch keine Juden, sondern das deutsche Adelsgeschlecht der Thurn und Taxis. Die Bahn war von Beginn an vor allem wichtig als Transportstrecke für Produkte wie Zucker, der nun nicht mehr aus entfernten Kolonien, sondern eben aus den Kronländern der Monarchie nach Wien gebracht werden konnte.

Die Nordwestbahn hielt sich nur ein halbes Jahrhundert als Personenbahn. Ab 1918 wurde der Nordwestbahnhof nur noch als Güterbahnhof genutzt und 1924 offiziell eingestellt, wie kam es dazu?

MZ: 1918 ging die Monarchie zu Ende, und damit gehörte ein Großteil der Gebiete, die gerade für diesen Bahnhof so wichtig waren, nicht mehr zu Österreich.

BH: Der nächste Schritt war, dass sich die damalige BBÖ, die Vorläuferin der heutigen ÖBB, angesehen hat, welche der sieben Bahnhöfe, die es damals in Wien gab, noch am ehesten zu halten sind. Wie aus statistischen Zahlen dieser Zeit hervorgeht, war es dann der Nordwestbahnhof, der nach 1918 am massivsten an Frequenz verlor.

MZ: Schließlich wurden der Ostbahnhof, der Aspangbahnhof und der Nordwestbahnhof relativ rasch für den Personenverkehr geschlossen: Im Falle des Nordwestbahnhofes im Jahr 1924, also knapp 50 Jahre nach seiner Eröffnung. Was aber nicht heißt, dass es keinen Güterverkehr mehr gab: Von nun an wurden zwar keine kompletten Züge mehr auf dem Bahnhof zusammengestellt, es ist aber einmal am Tag eine Lokomotive gekommen, die Waggons gebracht und andere abgeholt hat, um sie an einem der anderen Bahnhöfe wieder an einen Zug anzuschließen. Diese Vorgangsweise markiert eine der Besonderheiten dieses Bahnhofs.

BH: Aus heutiger Sicht war es eine falsche Entscheidung, diesen Bahnhof so früh schon zu schließen, funktionierte er doch besser als der nahegelegene Nordbahnhof, was etwa die Zugführung und die Logistik betrifft.

Wie ging es dann auf dem Areal weiter?

MZ: Das große, relativ innerstädtische Areal von Lagerhallen mit Anschluss wurde überaus aktiv von privaten Pächtern genutzt. Und anders als im Falle des Nordbahnhofs, wo zuerst Kohle, später dann Petroleum und Benzin geliefert wurde, ehe die Nazis den Ölhafen Lobau gebaut haben, wurde hier auch eine wesentlich größere Bandbreite an Gütern verlagert, „Gemischtwaren aller Art“, könnte man sagen. Nachdem Diskretion ein Charakteristikum der Branche ist, war es in den Recherchen schwierig zu erfahren, welche originellen Güter – neben den bekannteren wie Zucker, Milch oder Fisch – hier nun wirklich importiert worden sind. Glauben wir einem ehemaligen Mitarbeiter von Panalpina, dann sind hier ab den späten 1960er-Jahren wohl so gut wie alle Weißwaren, also Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen, umgeschlagen worden, die wir in Wiener Haushalten finden.

Nach der Schließung fallen mir am ehesten die Zwischennutzungen ein, etwa der „Schneepalast“ von 1927 oder die Wiener Weihnachtsverkaufsausstellung von 1932 unter dem Motto „Kauft österreichische Waren“.

BH: Es war für uns eine interessante Erkenntnis, dass diese Zwischennutzungen am stärksten im allgemeinen Gedächtnis geblieben sind. Dabei handelte es sich meistens um die Nutzung der damals gut erschlossenen, riesigen Bahnhofshalle, die nun leer stand und natürlich eine Reihe von Begehrlichkeiten geweckt hat.

MZ: Eine der frühesten Nutzungen der Außenanlagen – bereits im Jahr der Schließung 1924 – waren hingegen die Dreharbeiten zu Hugo Bettauers Stadt ohne Juden, gefolgt von Walter Reichs Silhouetten 1936.

BH: Aber die Idee, aus dem Gelände ein großes Wiener Filmstudio zu machen, wurde letztlich nicht realisiert.

Es gab neben Halle und Gelände aber auch Zwischennutzungen von nicht mehr für den Bahnhofsbetrieb genutzten weiteren Räumen, auch als Wohnungen. Jedes kleine Hüttchen des Bahnhofs wurde von nun an intensiv genutzt. Wer hier in der Zwischenkriegszeit lebte und arbeitete, das kann man recht gut aus dem historischen Adressbuch Lehmann herausarbeiten, wobei man in manchen Jahren über die Namen und in anderen, leider nur wenigen Jahrgängen, über das Häuserverzeichnis recherchieren muss.

Zu den bekanntesten Nutzungen gehört die bereits erwähnte Skihalle, die der norwegische Skispringer Dagfinn Carlsen im Winter 1927–1928 betrieben hat, auch wenn dieses Projekt nach nur einem halben Jahr in Konkurs ging. Andere Ideen betrafen den Umbau in eine Markthalle, eine Sporthalle, einen Busbahnhof und sogar einen Flugplatz. Daneben gab es eine Auszahlungsstelle für Arbeitslose auf dem Gelände. Man kann sagen, dass das gesamte Bahnhofsareal trotz offiziellem „Ende“ weiterhin intensiv genutzt wurde – und das praktisch bis letztes Jahr.

Bereits ab den Dreißigerjahren interessierten sich dann vermehrt politische Gruppierungen für die Räume. So gab es hier 1933 und 1934 Demonstrationen des Bauernbundes. 1933 haben sich auch die Nationalsozialisten darum bemüht, den Bahnhof zu nutzen, und begingen hier im März dieses Jahres ihre „Siegesfeier“. Es war so wohl auch ein logischer Schritt der Nationalsozialisten, hier 1938 dann die österreichische Ausgabe der Wanderausstellung Der ewige Jude auszutragen.

Wie kam es zum großen Interesse der Nationalsozialisten gerade an diesem Ort?

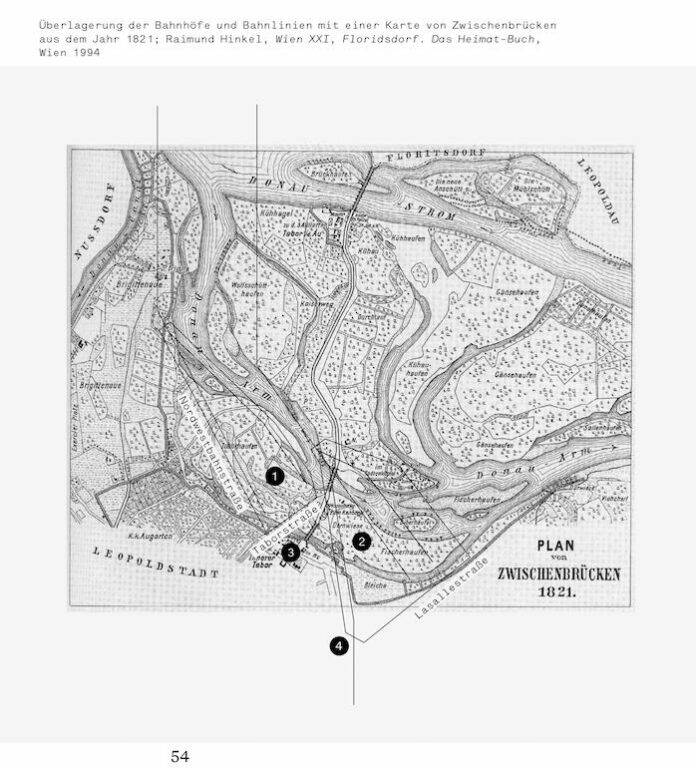

MZ: Der Bahnhof lag an einer für die antisemitische Propaganda der Nazis bedeutsamen Stelle, an der Grenze zwischen dem 2. und 20. Bezirk, den beiden Bezirken mit den höchsten Anteilen an jüdischer Bevölkerung. Und an der Taborstraße, die von den Nazis als Symbol des „Einfalls“ von „Horden“ ostjüdischer Emigranten diffamiert wurde, für deren Vertreibung, Beraubung und Ermordung diese Hass-Ausstellung schließlich ganz offen warb. Dazu gibt es in unserem Buch ein eigenes Kapitel.

BH: Besonders spannend waren für uns Listen aus dem Wiener Stadt- und Landesarchiv, in denen die NS-Zwangsarbeiter aus Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs gelistet sind, die hier tätig waren, vor allem Kriegsgefangene, Italiener, Franzosen, Polen. Es gab ja rund um das Gelände zahlreiche Zwangsarbeiterlager. Hier sind auch die Karten, die Wien Geschichte Wiki zur Zwangsarbeit in Wien liefert, sehr hilfreich.

MZ: Auch auf dem Gelände selbst wurden Zwangsarbeiter untergebracht, wobei man nicht mehr genau weiß, wo, weil die meisten Gebäude im Krieg zerstört wurden.

Ein anderes spannendes Thema, dem wir uns im Buch widmen, sind die jüdischen Speditionsfirmen, die auf dem Areal angesiedelt waren. Die ÖBB, in deren Besitz die gesamte Anlage bis heute steht, hatten schon 1924 begonnen, die Nutzungsrechte für den gesamten Bahnhof an Fremdfirmen zu verpachten. Es war für uns aber doch überraschend, wie viele Speditionen bis 1938 jüdische Besitzer:innen, Teilhaber:innen oder auch Mitarbeiter:innen hatten. Erst anhand der „Arisierungslisten“ konnten wir ermitteln, dass es sich um jüdische Betriebe gehandelt hatte.

„Bemerkenswert ist, dass

die ,Ariseure‘ gerne die

Namen der

gutgehenden

jüdischen

Firmen behalten wollten.“

Bernhard Hachleitner

Wie hat sich dann die „Arisierung“ der auf dem Nordwestbahnhof beheimateten jüdischen Betriebe vollzogen?

MZ: Vor allem größere Firmen sind kaum ohne jüdische Partner ausgekommen, hier ist das bekannteste Beispiel die 1872 gegründete Firma Schenker & Co., eine der größten Speditionen Europas vor 1938. Auch die auf Kunsttransporte spezialisierte Spedition E. Bäuml zählte zu den „Gewinnern“ der NS-Zeit, während ihr jüdischer Besitzer enteignet wurde. Unter anderen ließ Sigmund Freud mit dieser Spedition im Mai 1938 sein Eigentum aus Österreich ausführen, vor allem war sie dann aber an vielen NS-„Raubkunst“- Transporten beteiligt. „Arisiert“ wurde die Firma von deren langjährigem Geschäftspartner, dem Aachener Kaufmann Alfons Bartz, und der Continental Agentur für Transporte, wobei auch hier wie in den meisten Fällen die Kosten für die „Arisierung“ als „Reichsfluchtsteuer“ und „Ausreisespesen“ einbehalten wurden.

BH: Ein anderes bekanntes Beispiel für „Arisierungen“ auf dem Gelände des Nordwestbahnhofs ist die Firma Jelinek, die Bananen transportiert hat. Eine weitere Gruppe waren Speditionen, die im überaus lukrativen Fischhandel tätig waren. Auch auf diese Beispiele gehen wir im Detail in unserem Buch ein. Bemerkenswert ist dabei auch, dass die „Ariseure“ gerne die Namen der gutgehenden jüdischen Firmen behalten wollten; ein bekanntes Beispiel hier ist der Mineralwassergroßhandel Mattoni-Ungar. Das ging aber nicht, da man ja vonseiten der NS-Regierung nicht nur alle Jüdinnen und Juden, sondern auch die jüdischen Namen auslöschen wollte. Was man dann aber in Inseraten der Zeit findet, ist, dass dort „vormals“ und dann der einstige jüdische Firmenname steht oder auch der Name des früheren jüdischen Besitzers und darunter der des neuen NS-Eigentümers.

Gerade die Anfangszeit der NS-Herrschaft war für Speditionen eine „boomende“ Phase – was freilich wiederum mit der Vertreibung von Jüdinnen und Juden zu tun hat. Denn es war ja in der ersten Phase bis Kriegsbeginn noch möglich, seine Besitztümer in die Emigration mitzunehmen, und das konnte man wiederum nur mit den Speditionen. Diese Güter blieben aber häufig in den internationalen Häfen „hängen“, ob Hamburg, Bremerhaven oder Genua. Mit Kriegsbeginn verschärfte sich die Situation dann insofern, als nichts mehr mitgenommen werden durfte, daher auch nichts mehr außer Landes transportiert wurde – aber auch bereits ausgeführtes Eigentum wurde nun beschlagnahmt, ja, es gelang der Vugesta [Verwaltungsstelle für jüdisches Umzugsgut der Gestapo] sogar, dass diese „Umzugsgüter“ wieder zurückgebracht werden mussten, wieder mit den davon profitierenden Speditionen. Sie wurden dann in einer „Verkaufshalle“ im Messepalast eingelagert und schließlich an „bedürftige Volksgenossen“ verkauft.

„Und zwischendurch hat er immer wieder sehr große

Bedeutung für diese Stadt gehabt, wenn eben auch auf

diese stille, ganz alltägliche Art.“

Michael Zinganel

Es gibt demgegenüber kaum Restitutionsnachweise, warum?

MZ: Das Problem war, dass es im Falle der Speditionen wenig „Masse“ gab, da vor allem deren Know-how und transnationale Netzwerke das wirklich bedeutsame Kapital darstellten. Aber auch im Falle der beiden Speditionen Schenker und Bäuml kam es zu keinen Restitutionen. Im ersteren Falle wurde von den einstigen Miteigentümern bereits während des Kriegs von Amerika aus versucht, an ihre Anteile zu kommen, doch wurde das bald schon gelassen. Bei Bäuml kam es wohl zu Abschlagszahlungen, wenn auch weit unter Wert – und in den meisten anderen Firmen wird es wohl geheißen haben, dass sie bei null stehen und somit nichts zu restituieren wäre.

Nach einem letzten „Boom im Kalten Krieg“, dem ihr ein eigenes Kapitel widmet, folgte schließlich das „lange Ende“. Mit einem großen Sprung in die Gegenwart: Wäre der Nordwestbahnhof heute noch wichtig, hätte man ihn erhalten können?

MZ: Absolut! Wenn man ökologisch argumentiert, würde man regionale, dezentrale Güterumschlagplätze im Idealfall auch mit Eisenbahnanschluss in Innenstadtnähe wieder benötigen, aber die derzeitige Mentalität ist, die Verteilerzenten möglichst weit an die Peripherie der Stadt hinaus zu verlagern.

BH: Dazu muss man auch historisch noch einmal zurückgehen und erwähnen, dass der Bahnhof in enger Verbindung zum nahen Donauhafen entstand – doch auch der Wiener Hafen spielt heute als solcher kaum mehr keine Rolle, auch der ehemalige Winterhafen Freudenau ist heute in erster Linie ein Containerterminal mit Umschlag zwischen Bahn und Lkw.

MZ: Nichtsdestotrotz haben die ÖBB bis 2022 in einer großen Halle Stückgutverkehr betrieben, bis 2017 einen Containerterminal und für die wenigen verbliebenen Mitarbeiter:innen eine kleine Kantine. Die auf dem Areal verbliebenen Hallen und Freiflächen waren die letzten Jahre durchwegs an kleinere Firmen mehrheitlich mit Migrationshintergrund und nur temporär verpachtet, eine letzte Phase der Zwischennutzung mit buntem Mix.

Welche Nutzungen sind für die Zukunft geplant?

MZ: Das Areal wird in den kommenden Jahren ein dichtes urbanes Wohngebiet mit mehreren Schulen und wenigen Bürotürmen für insgesamt 16.000 neue Nutzer:innen. Nur eine der alten Lagerhallen soll zur Erinnerung an die frühere Nutzung bestehen bleiben. Diese wird in das Eigentum der Stadt Wien übergehen und von dieser verwaltet werden. Das ehemalige Bahnpostamt, das man im Film Stadt ohne Juden deutlich im Hintergrund sieht, wurde für die Erweiterung des Bildungscampus der Lauder-Chabad-Stiftung bereits bis auf drei der vier Außenwände entkernt und um ein Geschoss höher neu ausgebaut.

BH: Letztlich muss man sagen, dass, obwohl immer wieder in der Geschichte der Stadt gesagt wurde, er sei ein „Störfaktor“ für die Entwicklung der Umgebung und verkehrstechnisch ein Hemmnis, gerade dieser Bahnhof von all jenen Wiener Großbahnhöfen, die geschlossen wurden, am längsten überlebt hat.

MZ: Man nennt das wohl „Resilienz“. Er ist halt stur gewesen und hat viele Krisen überlebt. Und zwischendurch hat er immer wieder sehr große Bedeutung für diese Stadt gehabt, wenn eben auch auf diese stille, ganz alltägliche Art.