WINA: Wenn von Doron Rabinovici gesprochen wird, ist oft auch von seinen verschiedenen Identitäten – israelisch-österreichisch, jüdisch-säkular, Historiker und Schriftsteller, links und unabhängig und noch mehr – die Rede. Wie fühlst du dich mit diesen Zuschreibungen?

Doron Rabinovici: Ich bin Jude in Wien, ein deutschsprachiger Autor in Österreich, und meine israelische Identität ist trotzdem sehr stark. Ich glaube, was gewesen ist, macht das Wesen aus, aber es gibt immer etwas, das noch vor uns liegt. Die voll ausformulierte Identität wird erst auf meinem Grabstein zu finden sein. Bis dahin habe ich noch ein Wörtchen mitzuschreiben.

„Mitzuschreiben“, das heißt wohl, du siehst dich primär als Schreibender und nicht als Wortmelder. Inwieweit beeinflussen jedoch politische und gesellschaftliche Situationen die Gewichtungen? In schlimmen Zeiten könnte ein jüdischer Schriftsteller seine Aufgabe ja vielleicht eher im öffentlichen Aktivismus als im stillen Romanschreiben sehen.

❙ Ja, es gibt Zeiten, da ist man als Jude stärker gefordert. Zu dem Thema hat Hannah Arendt den kürzesten klaren Satz gesagt: „Wenn man als Jude angegriffen wird, hat es keinen Sinn, sich als etwas anderes zu verteidigen.“ Wenn es hingegen um allgemein menschliche Themen geht, hat es keinen Sinn, immer mit jüdischen Texten zu antworten. Wenn wir z. B. darüber reden, dass uns eine Klimakatastrophe droht, so muss ich das nicht unbedingt mit Moses behandeln. Aber natürlich werde ich immer, egal was ich sage oder schreibe, als Jude gelesen.

»Es ist eine Tatsache,

dass die jüdische Existenz auf unserem

Erdball prekär ist.«

Stört dich diese Punzierung als jüdischer Autor manchmal?

❙ Ja, es stört mich, wenn ich in eine Schublade gelegt werde, und es stört mich, wenn es verleugnet wird. Ich wehre mich gegen die falsche Punzierung durch mein Schreiben, und ich glaube, dass sich meine Romane auch dagegen abschirmen. Bei uns als Juden spielt es eine andere Rolle, dessen sind wir uns bewusst, aber auch ein Tiroler Autor wird immer wieder mit Tiroler Fragen konfrontiert werden. Letztlich kann ich aber nicht immer nur als Jude sprechen, das wäre nicht richtig.

I wie Rabinovici: Zu Sprachen finden. Sonderzahl Verlag, 128 S., € 16

Es gibt neben der nicht-jüdischen Rezeption wohl auch die Vereinnahmung von jüdischer Seite, in dem Sinne, was man als Jude schreiben darf oder nicht. Wie stehst du dazu?

❙ Ich setze mich darüber hinweg. Letztlich war ich aber immer wieder erstaunt, wie wenig Widerstand ich erlebt habe. Oft wurde mir auch gesagt, wie mutig ich sei, ich finde, verglichen mit dem, was andere Leute auf unserer Welt riskieren, ist das nichts. Natürlich gibt es auch die Überlegung, was missverständlich sein könnte, aber letztlich ist es die Aufgabe des Schriftstellers, sich etwas einfallen zu lassen. Die Inspiration liegt immer auch in der Nähe der Impertinenz, das muss so sein. Der gute Einfall kommt von innen und von außen, als käme er von einem anderen Universum, und insofern kann ich mich nicht darum scheren, ob das gebührlich ist oder nicht.

Wenn man zu einem öffentlichen Anlass einen aufrechten, über jeden Zweifel erhabenen Redner sucht, wendet man sich an Doron Rabinovici. Stimmt dieser Eindruck?

❙ Als Jude bin ich immer schon das, was als „das andere Österreich“ zitiert wird, aber in Österreich sind die Autoren, da gibt es eine ganze Reihe wie z. B. auch Michael Köhlmeier, überhaupt eine Stimme, die auf einen Mangel hinweist. Der Mangel ist, dass die anderen Eliten, Politiker oder auch Wissenschaftler, nicht genügend klar sagen, was international Mindestmaß der Zivilisation ist. Das ist z. B. in Deutschland anders. Dort gibt es keinen Markt dafür, jetzt ist er allerdings wieder im Wachsen, weil es neue rechte Entwicklungen gibt. In Israel ist die Sache ganz klar, dort haben Autoren eine Aufgabe, die im jüdischen Kontext auch an die biblischen Propheten denken lässt, es sind klare Stimmen.

Aber alle israelischen Autoren, mit denen ich Gespräche geführt habe – von Amos Oz bis Nir Baram – haben gesagt, unsere politische Meinung äußern wir als Kolumnisten in israelischen Medien, aber unsere Literatur halten wir frei davon.

Ja, aber das glaube ich nicht ganz. Denn ganz so wertneutral kann einer einen Roman nicht schreiben, damit er dann noch was wert ist.

»Es gibt durchaus Dinge, die ich halte,

Feste, die ich feiere, Lieder, die ich singe,

aber nicht als Gläubiger, sondern als Teil einer Ehe,

einer Familie und einer Gemeinde.«

Wo liegt bei dir im Schreiben die Pflicht und wo die Kür?

❙ Näher bin ich mir beim Schreiben eines Romans. Das Problem ist aber, dass sich das Dringliche oft vor das Wichtige schiebt, das halte ich für ein Grundproblem unserer Zeit. Ich glaube, dass mir zunehmend das mir Wichtige wichtiger wird und mir das Dringliche immer mehr auf die Nerven geht. Aber es gibt leider äußere Pflichten, wenn man z. B. einen Artikel zu einem bestimmten Thema von mir verlangt. Oft ist man aber dann nicht zufrieden, wenn ich genau das mache, wofür ich eigentlich bekannt bin. Ich sage dann Dinge, die zu schrill klingen. Wie soll man z. B. über Antisemitismus nicht schrill sprechen, wenn die Freiheitlichen gerade in der Regierung sind – oder auch wenn die Freiheitlichen gerade nicht in der Regierung sind. Ich kann aber die Reaktionen nicht immer voraussagen. Ich habe z. B. im steirischen Landtag eine ziemlich harte Rede gehalten, aber sie wurde gegen meine Erwartung gut aufgenommen.

Fühlst du als Mitglied der Gemeinde, der du angehörst, eine bestimmte Verantwortung?

❙ Die spüre ich schon, aber sie hindert mich nicht, gewisse Dinge zu äußern. Wir sind eine kleine Gemeinde und sollten von uns auch nicht zu viel erwarten. Wir sind aber gleichzeitig eine gewisse Autorität für dieses Land, weil wir nicht nur für uns sprechen, sondern schon auch ein Vermächtnis haben. Wir haben das bisher gar nicht so schlecht gemacht. Mehr als die offizielle Politik hat zum Beispiel die Gemeinde verstanden, dass mit den Freiheitlichen kein Staat zu machen ist und man ihrem Wandel nicht trauen kann.

Dein jüngster Band I wie Rabinovici zeigt besonders berührend, wie sehr dein Leben als Sohn, als Angehöriger der Zweiten Generation, dein Dasein und deinen Lebensweg bestimmt hat. Das Verständnis für die Eltern nimmt offenbar zu, je älter man wird.

❙ Ja, man muss aber nicht alles, was sie gemacht haben, wiederholen. Für meine Eltern waren wir das Wichtigste. Meine Eltern haben uns mit ihrer Liebe aber auch zum Teil überfordert. Alles, was wir gesagt haben, wurde einerseits hochgehalten, andererseits wurden wir ins Theater, in die Oper, in Ausstellungen mitgeschleppt, wir sollten Sprachen lernen, aber nicht Rumänisch oder Polnisch. Und als ich einmal meiner Mutter sagte, ich würde gern ein Buch auf Jiddisch schreiben, sagte sie: Wer soll das lesen? Mir ist es wichtig, dass Kinder auch Kinder sein können. In einer Situation, in der es wichtig war, weiterzuleben, den Aufstieg zu schaffen, aufzubauen, ging das aber nicht. Als ich einmal die Idee hatte, Jus zu studieren, sagten sie, das wäre nicht gut, wir wüssten ja nicht, in welches Land es uns noch verschlagen würde. Sie waren glücklich, wenn man Arzt werden wollte. Da schwingt auch die Erfahrung mit, dass man als Arzt nicht so leicht nach links gewiesen wurde.

Auch das Leben im Provisorium, das Zwischen-den-Stühlen-Sitzen, war in dieser Generation prägend, wie hast du das verarbeitet?

❙ Mein Vater hat hier gelebt, ist aber in Israel begraben, mein Bruder lebt in Israel, und ich war eigentlich der linke Zionist und bin hier geblieben. Was mir meine Eltern, ohne es zu wollen, mitgegeben haben, ist aber: Ich bin ein Mensch ohne Heimat. Aber Israel war und ist uns wichtig.

Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier sein sollen, dass es eine jüdische Gemeinde außerhalb Israels geben muss, aber ich finde, dass die, die da sind, geschützt werden sollen.

Es ist eine Tatsache, dass die jüdische Existenz auf unserem Erdball prekär ist. Sie ist aber in Europa nicht unsicherer als anderswo. Die Idee, man muss von hier fliehen, halte ich für übertrieben. Die Dias-pora wird aber umso stärker, weil wir wissen, dass es Israel gibt.

Israel ist kein Land mehr, das so anders ist. Es gibt in Israel Minderheiten, eine Globalisierung, migrantische Arbeiter, und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Israelis nach Berlin gehen. Weniger normal ist, dass Berlin ein Thema ist und London und Paris weniger, das verweist auf einen anderen Teil der Geschichte.

Die letzten Zeugen dieser Geschichte, denen du ja im Burgtheater ein Forum gewidmet hast, verstummen. Bleibt die Erinnerung an die Vergangenheit eine lebenslange Aufgabe?

❙ Es gibt kein Leben jenseits der Erinnerung. Die Frage ist, was wir erinnern und was wir vergessen. Wir, so sagen die Überlebenden, haben eine Geschichte, die in diesem Land Jahrzehnte lang vergessen und verdrängt wurde. Stattdessen wurde die Erinnerung der Stalin-Kämpfer und Landser gepflegt und der Mythos vom ersten Opfer. Diese unsere Erinnerung, die ein Störfaktor war, wieder in das Zentrum zu rücken, war daher wichtig, und diese Erinnerung bleibt relevant, solange Menschen sagen, jetzt muss einmal Schluss sein. Es ist schwer, in Österreich jenseits der jüdischen Geschichte leben zu wollen, denn man wird hier immer wieder darauf zurückgeworfen.

Rabbiner Paul Chaim Eisenberg hat einmal gesagt, Doron ist koscher genug. Wie hältst du es mit der Religion?

❙ Die Existenz der Religiösen hat für mich als jüdisch-orthodoxen Atheisten eine besondere Notwendigkeit, nämlich, mich zurückzuweisen auf meine Toleranz, zu akzeptieren, dass ein anderer glaubt, auch wenn man das nicht nachvollziehen kann. Andererseits fordere ich Toleranz und Respekt vor der Säkularität. Der Staat muss getrennt sein von der Religion. Das ist besser für den Staat, aber auch besser für die Religion. Gleichzeitig verteidige ich die Religiösen sehr wohl, wenn es um Anwürfe von außen geht. Ich habe einmal für das Jüdische Museum einen Text mit dem Titel Wem koscher Blunzn ist geschrieben. Denn anders als in anderen Religionen kann man Jude sein, ohne an Gott zu glauben, aber der grundlegende Glaube, dass man ein Volk ist, bleibt. Damit ist erklärt, dass es immer schon ein säkulares Judentum geben konnte und seit der Aufklärung auch gibt. Es ist ein wichtiger Teil unserer Kultur. Man kann sagen, ja, ein Teil der Orthodoxie hat unsere Tradition weitergetragen, aber wichtig waren immer auch die Reformer. Sowohl das Festhalten wie auch das Anpassen haben den Fortbestand des Judentums ermöglicht.

Und wie sieht dein persönliches Verhältnis zur Tradition aus?

❙ Es gibt durchaus Dinge, die ich halte, Feste, die ich feiere, Lieder, die ich singe, aber nicht als Gläubiger, sondern als Teil einer Ehe, einer Familie und einer Gemeinde. Es gibt die Zeit, in der man als Kind in der Synagoge herumrennt, die Zeit, in der man als Jugendlicher davorsteht, dann gibt’s die Zeit, in der man hineingeht und vielleicht sogar mitliest, und die Zeit, in der man mit den Kindern hingeht, und das hat mit dieser Gemeinschaft zu tun.

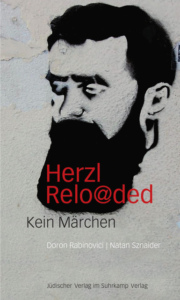

DORON RABINOVICI,

geboren 1961 in Tel Aviv, übersiedelte mit seiner Familie 1964 nach Wien, wo er seither als Historiker, Schriftsteller und Publizist lebt. Zu seinem umfangreichen Werk zählen Romane wie zuletzt Die Außerirdischen, Kurzgeschichten und Essays. Gemeinsam mit Natan Sznaider schrieb er Herzl Relo@ded. Kein Märchen. Sein Band I wie Rabinovici. Zu Sprachen finden erschien jüngst bei Sonderzahl. Rabinovici ist mit zahlreichen Preisen, u. a. mit dem Toleranzpreis des Österreichischen Buchhandels, ausgezeichnet worden.